Masakiです。

個人事業主として事業が軌道に乗り、売上が順調に伸びてきた。

しかし、その喜びと同時に、所得税や住民税、そして国民健康保険料といった社会保険料の負担が年々重くなっていることに頭を悩ませていませんか?

「稼いでも稼いでも、税金と社会保険料で手元に残るお金が思ったより少ない…」

この深刻な悩みは、多くのフリーランスや個人事業主が直面する共通の壁です。

もし、この状況を合法的に、かつ劇的に改善できる方法があるとしたら、知りたくはありませんか?

その答えが「マイクロ法人」の設立です。

マイクロ法人は、単なる法人化という手続きではありません。

これは、税金と社会保険の制度を深く理解し、その仕組みを戦略的に活用することで、あなたの手元に残る資産を最大化するための、洗練された金融戦略なのです。

この記事では、マイクロ法人という言葉を初めて聞いた方から、設立を具体的に検討している方まで、誰もがその全貌を理解できるよう、基礎知識から具体的な設立手順、最強の節税戦略、運営の注意点、そして出口戦略に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはマイクロ法人がなぜこれほどまでに注目されているのか、そしてそれがあなたのビジネスと人生にどのような変革をもたらす可能性があるのかを、明確に理解しているはずです。

税金と社会保険料の最適化という、新たなステージへの扉を開きましょう。

第1部:マイクロ法人の基礎知識 – あなたのビジネスは変わる

マイクロ法人という選択肢を理解するためには、まずその本質を知る必要があります。

単なる「小さな会社」というイメージを超え、それがどのような戦略的意図を持って活用されるのかを深く掘り下げていきましょう。

マイクロ法人とは何か?- 法律上の定義を超えて

「マイクロ法人」という言葉は、実は法律で定められた正式な用語ではありません。

これは一般的に、経営者自身が一人、もしくは家族だけで運営する小規模な会社を指す俗称です。

法的には、株式会社や合同会社といった一般的な法人と何ら変わりなく、同じ会社法のルールが適用されます。

では、なぜわざわざ「マイクロ法人」と呼ぶのでしょうか。

それは、その設立目的と運営スタイルが、一般的な法人とは一線を画すからです。

一般的な法人が事業を拡大し、利益を追求することを第一目標とするのに対し、マイクロ法人は主に個人の税金や社会保険料の負担を最適化することを目的として設立されることがあります。

いわば、事業拡大を目指すための器ではなく、個人の資産を守り、効率的に増やすための「金融ツール」としての側面もあるのです。

この戦略的な位置づけこそが、「マイクロ法人」という言葉が生まれた背景にあります。

法律上は通常の法人として扱われるため、法人格が持つ税制上の優遇措置や経費計上の範囲、社会保険制度といった強力なメリットを享受できます。

一方で、その運営は個人事業主のようにミニマムに行う。

この「法的な立場」と「実質的な運営スタイル」の二重性が、マイクロ法人の力の源泉となっているのです。

マイクロ法人の主な特徴は以下の通りです。

運営規模: 経営者一人、または家族のみで運営され、従業員を雇用しないケースがほとんどです。

事業内容: 在庫や大規模な設備投資を必要としない、コンサルティング、ライティング、デザイン、プログラミング、ブログ運営といったスキルやサービスを提供する事業と非常に相性が良いです。

設立目的: 主な目的は、後述する社会保険料の削減や所得税・住民税の節税です。

法人格: 株式会社または合同会社の形態で設立されます。

なぜ今、マイクロ法人が注目されるのか?

近年、マイクロ法人への関心が急速に高まっています。

その背景には、フリーランスや個人事業主といった働き方の多様化と、それに伴う税・社会保険制度への意識の高まりがあります。

個人事業主の所得が増加すると、所得に比例して国民健康保険料が青天井に上がっていくという現実に直面します。

また、所得税も累進課税であるため、稼げば稼ぐほど税率が上がり、手残りが伸び悩むという「税金の壁」にぶつかります。

マイクロ法人は、この壁を乗り越えるための極めて有効な手段として注目されているのです。

所得の一部を法人からの役員報酬として受け取ることで、個人の所得をコントロールし、社会保険料の負担を劇的に軽減することが可能になります。

これは単なる節税ではなく、個人の可処分所得を最大化するための積極的な財務戦略と言えるでしょう。

マイクロ法人 vs 個人事業主:どちらが有利か徹底比較

マイクロ法人と個人事業主、どちらが自分にとって有利なのか。

これは非常に重要な問いです。

両者の違いを多角的に比較し、そのメリット・デメリットを明確に理解することが、最適な選択への第一歩となります。

主な違いは、「法的責任」「社会保険」「税金」「社会的信用」「経費の範囲」の5つの側面に集約されます。

法的責任: 個人事業主は、事業上の負債に対して無限に責任を負う「無限責任」です。

事業で失敗すれば、個人の資産をすべて投げ打ってでも返済する義務があります。

一方、株式会社や合同会社といった法人は、出資した範囲内でのみ責任を負う「有限責任」が原則です。

ただし、中小企業が金融機関から融資を受ける際には、経営者個人の連帯保証を求められることが多く、この場合は事実上、無限責任に近い形になる点には注意が必要です。

社会保険: 個人事業主は「国民健康保険」と「国民年金」に加入します。

国民健康保険料は前年の所得に応じて決まり、所得が高いほど負担が重くなります。

一方、マイクロ法人を設立し、役員として報酬を受け取る場合、「健康保険(協会けんぽ等)」と「厚生年金保険」に加入します。

こちらは報酬額(標準報酬月額)に応じて保険料が決まるため、役員報酬を低く設定することで、保険料を最低限に抑えることが可能です。

また、厚生年金は国民年金に上乗せされるため、将来の年金受給額が手厚くなるというメリットもあります。

税金: 個人事業主は所得に対して「所得税」が課され、税率は所得に応じて高くなる累進課税です。

マイクロ法人の利益には「法人税」が課されますが、中小法人の場合、所得800万円以下の部分には軽減税率が適用され、高所得帯においては所得税よりも税率が低くなる傾向があります。

社会的信用: 一般的に、法人格を持つマイクロ法人は個人事業主よりも社会的信用度が高いと見なされます。

金融機関からの融資や、大企業との取引において有利に働くことがあります。

法人でなければ契約できない案件も存在します。

経費の範囲: 法人は個人事業主よりも経費として認められる範囲が広範です。

例えば、経営者自身への給与(役員報酬)や退職金、生命保険料の一部、そして後述する社宅の家賃などを経費として計上できます。

これらは個人事業主では認められない、法人ならではの大きなメリットです。

これらの違いをまとめたのが以下の比較表です。

それぞれの項目が、あなたの事業やライフプランにどう影響するかを具体的にイメージしながらご覧ください。

| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 | 重要ポイント |

| 法的責任 | 有限責任(出資額の範囲内) | 無限責任(個人の全財産で責任を負う) | 融資の個人保証により、実質的に無限責任となるケースも多い |

| 社会保険 | 健康保険・厚生年金 | 国民健康保険・国民年金 | 役員報酬の調整で社会保険料を大幅に削減可能。保障も手厚い |

| 税金 | 法人税・法人住民税など | 所得税・住民税・個人事業税など | 高所得帯では法人税の方が税率上有利になる。所得分散も可能 |

| 社会的信用 | 高い | 低い | 法人格があることで、融資や大口取引で有利になる |

| 経費の範囲 | 広い(役員報酬、退職金、社宅など) | 限定的(自身の給与は経費にできない) | 経費化できる項目が増えることで、実質的な手残りを増やせる |

| 設立費用 | 約6万円~25万円 | 0円 | 合同会社なら費用を抑えられるが、初期投資は必要 |

| 事務負担 | 重い(法人決算、社会保険手続きなど) | 軽い(確定申告のみ) | 決算申告や社会保険手続きなど、年間を通じて事務作業が発生する |

この表は、マイクロ法人設立の意思決定における羅針盤となります。

設立費用や事務負担というデメリットと、社会保険料や税金、経費面での大きなメリットを天秤にかけ、どちらが自身の状況にとって合理的かを判断するための重要な材料です。

一般的な法人との違いは? – 事業拡大を目指さない選択肢

マイクロ法人は法的には一般的な法人と同じですが、その目的意識が根本的に異なります。

一般的な法人は、株主から資金を調達し、従業員を雇用して事業を拡大し、株主への利益配分を最大化することを目指します。

一方、マイクロ法人は、出資者(株主)と経営者が同一人物であり、事業拡大よりも経営者個人の税・社会保険料の最適化を最優先します。

一人で完結できる範囲の事業を行い、得た利益を再投資して事業をスケールさせるのではなく、役員報酬や経費の設計を通じて、個人の可処分所得を最大化することに主眼が置かれます。

この「事業拡大を目指さない」というスタンスが、マイクロ法人特有の戦略(例えば、意図的に役員報酬を低く設定する)を理解する上で非常に重要な鍵となります。

成長志向の企業から見れば非合理的な選択も、個人の資産最適化という観点からは極めて合理的な一手となるのです。

第2部:最強の節税戦略「二刀流」のすべて

マイクロ法人の真価は、個人事業主と組み合わせることで最大限に発揮されます。

「二刀流」と呼ばれるこの戦略は、税と社会保険の制度を巧みに活用し、手取りを最大化するための究極のテクニックです。

ここでは、その仕組みと実践方法、そして注意点を徹底的に解説します。

個人事業主とマイクロ法人の「二刀流」とは?

「二刀流」とは、一つの事業を個人事業主として行い、それとは別の事業をマイクロ法人として運営する形態を指します。

重要なのは、二つの事業を明確に分けることです。

例えば、メインの収益源であるコンサルティング業務は個人事業主として継続し、ブログ運営や資産管理といった別の事業をマイクロ法人で行う、といった形です。

なぜ、このような手間のかかることをするのでしょうか。

それは、日本の税制と社会保険制度が、「個人」と「法人」で全く異なるルールで設計されているからです。

二刀流は、この制度の違いを戦略的に利用する一種の「金融アービトラージ」と言えます。

高所得で変動が大きい事業は、柔軟な経費計上が可能な個人事業主のままにしておき、安定的で少額の収益が見込める事業をマイクロ法人に移管します。

このマイクロ法人から自身に最低限の役員報酬を支払うことで、社会保険料を最も低い等級に「固定(アンカー)」するのです。

これにより、個人事業主としてどれだけ高額な所得を得ても、社会保険料の負担は低く抑えられたままになります。

これは、事業全体を法人化して高額な役員報酬を得る(結果として社会保険料も高くなる)のでもなく、すべてを個人事業主として続ける(所得に比例して社会保険料が青天井になる)のでもない、第三の道です。

それぞれの制度の「良いとこ取り」をする、極めて高度な戦略なのです。

二刀流のメリット:所得分散と社会保険料最適化の仕組み

二刀流がもたらすメリットは、主に「社会保険料の最適化」と「所得税・住民税の節税」の二つです。

社会保険料の最適化: これが二刀流の最大のメリットです。

個人事業主の場合、所得が増えれば国民健康保険料もそれに連動して増加します。

しかし、マイクロ法人を設立して役員となり、そこから月額4万5千円といった低額の役員報酬を受け取る形にすれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は最も低い等級で済みます。

社会保険は一箇所で加入していればよいため、個人事業主の方で国民健康保険・国民年金に加入する必要はなくなります。

結果として、個人事業で高所得を得ながら、社会保険料の負担は低所得の会社員並みに抑えることが可能になるのです。

扶養家族がいる場合はさらに効果が大きく、法人の健康保険では被扶養者の保険料負担がないため、家族全員分の国民健康保険料・国民年金を支払う場合に比べて、負担は劇的に軽くなります。

所得税・住民税の節税: マイクロ法人から受け取る役員報酬には「給与所得控除」が適用されます。

これは給与所得者にとっての「みなし経費」のようなもので、年間収入が162.5万円以下の場合、最低でも55万円が控除されます。

個人事業主としての事業所得から経費や各種控除を差し引くのに加えて、法人からの給与所得に対してもこの控除が適用されるため、課税対象となる所得をさらに圧縮することができます。

所得を個人事業と法人に分散させることで、所得税の累進課税の税率が一段階下がる効果も期待できます。

法人で得た利益には法人税がかかりますが、中小企業の軽減税率を考慮すると、高所得者にとっては所得税よりも税率が低くなるため、トータルでの税負担を軽減できるのです。

二刀流のデメリットと注意点:税務調査リスクを回避する

二刀流は強力な戦略ですが、デメリットとリスクも存在します。

これらを理解し、適切に対策を講じることが成功の鍵です。

設立・維持コストと事務負担の増加: 当然ながら、法人を設立・維持するには費用がかかります。

設立費用として合同会社でも約10万円、株式会社なら約25万円が必要です。

また、赤字でも毎年最低約7万円の法人住民税がかかるほか、税理士に決算を依頼すればその費用も発生します。

さらに、個人事業主の確定申告と、法人の決算申告という二つの経理・税務処理が必要になり、事務的な負担は大幅に増加します。

会計ソフトを二つ契約したり、税理士への報酬が増えたりと、金銭的・時間的コストは無視できません。

税務調査のリスク: 二刀流で最も注意すべきは、税務署から「租税回避行為」と見なされるリスクです。

特に、個人事業主とマイクロ法人の事業内容が同じ、あるいは極めて類似している場合、実質的には一つの事業を形式的に分割して不当に税負担を免れようとしていると判断される可能性があります。

以下の点を徹底する必要があります。

事業内容の明確な分離: 個人事業と法人の事業内容は、客観的に見て別の事業であると説明できる必要があります。

例えば、エンジニアが個人事業で開発業務を行い、法人で技術ブログの運営やオンラインサロンの管理を行うなど、明確に区別します。

取引の実態: 法人には、個人事業主からの業務委託だけでなく、外部の第三者からの売上があることが望ましいです。

法人としての事業実態を証明する上で、外部との取引は重要な証拠となります。

契約と資金管理の徹底: 個人事業主と法人の間で業務委託契約などを結ぶ場合は、必ず契約書を作成し、報酬額も社会通念上妥当な金額に設定します。

また、銀行口座は完全に分け、資金の移動はすべて記録に残します。

個人の口座に法人の売上が入金されるといったことは絶対に避けなければなりません。

これらの対策を怠ると、税務調査で法人の存在が否認され、すべての所得が個人に合算されて追徴課税されるといった厳しいペナルティを受ける可能性があります。

二刀流を実践する際は、必ず税理士などの専門家に相談し、適法かつ合理的なスキームを構築することが不可欠です。

第3部:マイクロ法人設立の実践マニュアル

マイクロ法人のメリットを理解したら、次はいよいよ設立の具体的なステップです。

ここでは、法人形態の選択から登記申請まで、実践的な手順を一つずつ丁寧に解説します。

設立形態の選択:株式会社(KK) vs 合同会社(GK)

マイクロ法人を設立する際の最初の大きな決断は、「株式会社(KK)」と「合同会社(GK)」のどちらを選ぶかです。

どちらも有限責任の法人ですが、設立コスト、社会的信用、運営の柔軟性などに違いがあります。

合同会社(Godo Kaisha, GK):

メリット: 最大のメリットは、設立費用が安く、手続きが簡単なことです。

株式会社で必要な公証役場での定款認証が不要なため、認証手数料(約5万円)がかかりません。

また、登記に必要な登録免許税も最低6万円と、株式会社の最低15万円に比べて大幅に安く済みます。

役員の任期もないため、数年ごとの役員変更登記(重任登記)の手間と費用(1万円)も不要です。

意思決定も迅速で、経営の自由度が高いのが特徴です。

デメリット: 比較的新しい会社形態であるため、株式会社に比べて知名度や社会的信用度が若干低いと見なされることがあります。

将来的に株式を公開(上場)して大規模な資金調達をすることはできません。

株式会社(Kabushiki Kaisha, KK):

メリット: なんといっても社会的信用度の高さが魅力です。

「株式会社」という名称は、取引先や金融機関に対して安心感を与えます。

株式を発行することで、外部から広く資金を調達することが可能であり、将来的な事業拡大や上場を目指すこともできます。

デメリット: 設立費用が高く、手続きも煩雑です。

定款認証や高い登録免許税に加え、毎年決算公告の義務があり、その掲載費用(官報で約7万円)もかかります。

役員には任期(最長10年)があり、任期満了ごとに変更登記が必要です。

マイクロ法人の主な目的が税・社会保険料の最適化である場合、結論としては合同会社(GK)が圧倒的におすすめです。

設立・維持コストの低さと手続きの簡便さは、ミニマムな運営を目指すマイクロ法人にとって大きなメリットとなります。

社会的信用度が懸念される場合もありますが、BtoC事業や、取引先が法人の形態を重視しない業種であれば、実務上の問題はほとんどありません。

将来的に事業を大きくしたい、外部からの出資を受けたいといった明確なビジョンがある場合にのみ、株式会社を検討すると良いでしょう。

| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 | マイクロ法人としての推奨 |

| 設立費用 | 約22万円~ | 約10万円~ | 合同会社(コストを半分以下に抑えられる) |

| 設立期間 | 約3週間 | 約2週間 | 合同会社(定款認証が不要な分、早い) |

| 社会的信用度 | 高い | やや低い | 事業内容によるが、多くの場合合同会社で問題なし |

| 資金調達の柔軟性 | 高い(株式発行、上場可能) | 低い(出資者からの直接借入など) | 目的外のため、合同会社で十分 |

| 意思決定の迅速性 | 株主総会が必要 | 社員の同意で可能 | 合同会社(所有と経営が一致し、迅速) |

| 役員任期 | あり(最長10年、再任登記必要) | なし(変更がなければ登記不要) | 合同会社(維持コストと手間を削減できる) |

| 決算公告義務 | あり(毎年) | なし | 合同会社(維持コストと手間を削減できる) |

| 維持コスト | 高い(公告費、登記費用など) | 低い | 合同会社 |

設立にかかる費用と期間の全貌

設立費用:

合同会社: 法定費用(必ずかかる費用)の合計は約10万円です。

内訳は、登録免許税が最低6万円、そして定款に貼る収入印紙代が4万円です。

ただし、定款を紙ではなく電子データ(電子定款)で作成すれば、この収入印紙代4万円は不要になり、合計約6万円で設立可能です。

株式会社: 法定費用の合計は約24万円です。

内訳は、登録免許税が最低15万円、公証役場での定款認証手数料が約5万円、収入印紙代が4万円です。

こちらも電子定款を利用すれば収入印紙代は不要になり、合計約20万円となります。

その他: 上記の法定費用に加え、会社の実印作成費用(数千円~)、設立後の登記簿謄本や印鑑証明書の取得費用、司法書士などに手続きを依頼する場合はその報酬などが別途かかります。

設立期間: 書類の準備から登記申請、そして登記が完了するまでの期間は、合同会社で約2週間、株式会社で約3週間が目安です。

株式会社の方が時間がかかるのは、公証役場での定款認証手続きが必要なためです。

書類に不備がなければ、法務局での登記審査自体は申請から3日~1週間程度で完了します。

ステップ・バイ・ステップ設立手続きガイド

ここでは、具体的な設立の流れを解説します。

専門家に依頼することもできますが、最近ではオンラインの会社設立支援サービスを利用すれば、比較的簡単に自分で行うことも可能です。

株式会社の設立手順と必要書類

1.会社の基本事項の決定: 商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、発起人(出資者)、役員構成、事業年度などを決めます。

2.法人印の作成: 会社の実印(代表者印)、銀行印、角印の3本セットを作成するのが一般的です。

3.定款の作成・認証: 会社の根本規則である定款を作成します。

作成後、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。

この際、発起人全員の印鑑登録証明書が必要です。

4.資本金の払込み: 発起人個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。

その通帳のコピーが、資本金が払い込まれたことの証明書(払込証明書)になります。

5.登記申請書類の作成: 法務局に提出する登記申請書、登録免許税納付用台紙、取締役の就任承諾書、印鑑届出書などを作成します。

6.法務局へ登記申請: 本店所在地を管轄する法務局に、作成した書類一式を提出します。

この申請日が会社の設立日となります。

7.設立後の諸手続き: 登記完了後、税務署や都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などに法人設立届出書などを提出します。

合同会社の設立手順と必要書類

合同会社の設立手順は、株式会社のステップ3「定款の認証」が不要である点を除き、ほぼ同じです。

1.会社の基本事項の決定: 株式会社と同様です。

合同会社では出資者を「社員」と呼びます。

2.法人印の作成: 株式会社と同様です。

3.定款の作成: 定款を作成しますが、公証役場での認証は不要です。

社員全員が記名押印します。

4.資本金の払込み: 株式会社と同様、社員個人の口座に資本金を振り込みます。

5.登記申請書類の作成: 登記申請書、代表社員の就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書などを作成します。

6.法務局へ登記申請: 株式会社と同様、管轄の法務局に書類を提出します。

7.設立後の諸手続き: 株式会社と同様、各役所への届出が必要です。

事業目的の決め方と具体例

定款に記載する「事業目的」は、会社がどのような事業を行うかを示す重要な項目です。

以下の3つのポイントを押さえて決めましょう。

適法性: 当然ながら、法律や公序良俗に反する事業は目的とできません。

明確性: 誰が読んでも事業内容が理解できるよう、具体的で分かりやすい言葉で記載します。

将来性: 現在行っている事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業もいくつか含めておくと、後から定款変更(費用がかかる)をする手間が省けます。

マイクロ法人でよく見られる事業目的の例は以下の通りです。

経営コンサルティング業

ウェブサイト、ウェブコンテンツの企画、制作、運営及び管理

各種マーケティングリサーチ業務

システム開発、設計、保守及びコンサルティング

文章、写真、映像等のコンテンツの企画、制作、編集及び販売

各種イベントの企画、制作及び運営

資産の保有、管理及び運用

不動産の賃貸、管理及び保有

前各号に附帯関連する一切の事業

最後の「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文は、定型句として入れておくのが一般的です。

本店所在地の選び方:自宅登記とバーチャルオフィスの比較

本店所在地は、自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどから選ぶことができます。

マイクロ法人の場合、コストを抑えるために「自宅」か「バーチャルオフィス」が主な選択肢となります。

この選択は、単なる場所選びではなく、コスト、プライバシー、社会的信用という3つの要素を天秤にかける戦略的な判断です。

いわば、自社を「信用のスペクトル」のどこに位置づけるかを決める行為なのです。

自宅を本店所在地にする:

メリット: 新たな賃料が発生せず、コストを最小限に抑えられます。

通勤も不要です。

デメリット: 法人の本店所在地は登記情報として誰でも閲覧可能になるため、自宅の住所が公開されてしまいます。

プライバシーやセキュリティ上のリスクがあります。

また、賃貸物件の場合は、規約で法人登記が禁止されている場合があるため、必ず大家や管理会社に確認が必要です。

取引先によっては、自宅住所であることが信用度の面でマイナスに働く可能性も否定できません。

バーチャルオフィスを利用する:

メリット: 月額数千円程度の低コストで、都心の一等地などの住所を本店所在地として登記できます。

これにより、会社のブランドイメージを高め、社会的信用を補完する効果が期待できます。

自宅住所を公開せずに済むため、プライバシーも保護されます。

郵便物の転送サービスなども利用できます。

デメリット: 物理的な作業スペースはありません。

また、一部の金融機関では、バーチャルオフィスを本店所在地とする法人の法人口座開設の審査が厳しくなる傾向があります。

さらに、古物商や士業など、事業を行う上で物理的な営業所が必要な許認可事業では利用できません。

一つの住所を多くの企業が共有するため、信用調査でマイナスに評価される可能性もゼロではありません。

どちらを選ぶべきか?

プライバシー保護と対外的なイメージを重視するなら、低コストで実現できるバーチャルオフィスが有力な選択肢です。

ただし、法人口座開設のハードルが上がる可能性や、許認可事業との相性を考慮する必要があります。

一方、コストを極限まで抑えたい、かつ自宅住所の公開に抵抗がないのであれば、自宅登記が最も手軽です。

この選択は、合同会社(GK)と株式会社(KK)の選択とも連動します。

「GK+バーチャルオフィス」はコストと内部効率を最大化する組み合わせですが、外部からの信用度は最も低くなります。

逆に「KK+賃貸オフィス」は最も信用度が高いですが、マイクロ法人の目的とは乖離しがちです。

自身の事業内容と、外部(銀行、取引先、顧客)からどの程度の信用を求められるかを冷静に分析し、最適な組み合わせを選択することが重要です。

第4部:マイクロ法人がもたらす3大メリットの徹底解説

マイクロ法人を設立する最大の動機は、その強力な経済的メリットにあります。

ここでは、多くの個人事業主が直面する課題を解決する「社会保険料の削減」「税負担の軽減」「経費範囲の拡大」という3つの柱について、その仕組みを徹底的に解剖します。

メリット①:社会保険料の劇的な削減効果

マイクロ法人設立のメリットとして、最もインパクトが大きいのが社会保険料の削減です。

その仕組みを理解するために、まずは社会保険料の決まり方から見ていきましょう。

社会保険の仕組み:標準報酬月額とは?

会社員や法人の役員が加入する健康保険・厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものではなく、「標準報酬月額」という基準に基づいて計算されます。

標準報酬月額とは、受け取る報酬(給与、手当など)を一定の幅で区切った等級(健康保険は1等級~50等級、厚生年金は1等級~32等級)のことです。

例えば、東京都の協会けんぽの場合、月々の報酬が63,000円未満の人は、健康保険・厚生年金ともに最も低い「1等級」に分類されます。

この等級ごとに保険料が固定されているため、同じ等級内であれば、報酬が多少変動しても保険料は変わりません。

この「報酬額そのものではなく、等級で保険料が決まる」という点が、社会保険料を最適化する上での最大のポイントとなります。

役員報酬「月4.5万円」が最強と言われる理由

マイクロ法人戦略において、役員報酬を月額45,000円(年額54万円)に設定することが「最強」と言われるのには、3つの明確な理由があります。

1.社会保険料が最低等級になる: 月額45,000円の報酬は、標準報酬月額の最低等級(63,000円未満)に該当します。

これにより、健康保険料と厚生年金保険料を法律上の最低額に抑えることができます。

東京都(令和7年度)の場合、40歳未満であれば、健康保険料(会社負担分含む)が月額5,820円、厚生年金保険料が月額16,104円、合計で月額21,924円程度です。

個人事業主として数百万円の所得がある場合の国民健康保険料に比べれば、その差は歴然です。

2.所得税・住民税がゼロになる: 年間の役員報酬は54万円となります。

一方、給与所得者には最低55万円の「給与所得控除」が認められています。

収入(54万円)が控除額(55万円)を下回るため、この役員報酬に対する給与所得はゼロとなり、結果として所得税と住民税がかかりません。

3.源泉徴収が不要になる: 給与を支払う会社は、原則として所得税を天引き(源泉徴収)して国に納める義務があります。

しかし、社会保険料等控除後の給与月額が88,000円未満の場合は、源泉徴収税額が0円となり、源泉徴収の手間が不要になります。

月額45,000円はこの条件を満たすため、経理事務の負担を軽減できます。

このように、月額45,000円という報酬額は、社会保険料、所得税、事務負担の3つの側面から見て、最も効率的な「スイートスポット」なのです。

所得別シミュレーション:いくら節約できるのか?

では、実際にどれくらいの節約効果があるのでしょうか。

ここでは、個人事業主の場合と、マイクロ法人との二刀流の場合で、年間の社会保険料がどう変わるかをシミュレーションしてみましょう。

(※国民健康保険料は自治体により大きく異なるため、ここでは東京都新宿区の令和7年度保険料率を参考に計算します。

40歳未満・単身の場合を想定)。

| 年間所得 | ケースA:個人事業主のみ | ケースB:二刀流 | 年間節約額 |

| 国民年金 + 国民健康保険 | 厚生年金 + 健康保険 | (A) – (B) | |

| 300万円 | 約20.4万円 + 約30.7万円 = 約51.1万円 | 約19.3万円 + 約7.0万円 = 約26.3万円 | 約24.8万円 |

| 500万円 | 約20.4万円 + 約49.8万円 = 約70.2万円 | 約19.3万円 + 約7.0万円 = 約26.3万円 | 約43.9万円 |

| 800万円 | 約20.4万円 + 約76.7万円 = 約97.1万円 | 約19.3万円 + 約7.0万円 = 約26.3万円 | 約70.8万円 |

*ケースB(二刀流)の内訳:マイクロ法人から役員報酬54万円(月4.5万円)を受け取り、残りの所得(例:300万円-54万円=246万円)を個人事業所得とする場合の、法人で支払う社会保険料の年額(会社負担分含む)。

個人事業所得には社会保険料はかからない。

このシミュレーションから分かるように、所得が高くなるほど、二刀流による社会保険料の削減効果は絶大になります。

年間所得800万円の場合、その差は実に年間70万円以上にも達します。

配偶者やお子さんを扶養に入れる場合は、扶養家族分の保険料負担がない健康保険のメリットがさらに大きくなり、節約額は100万円を超えることも珍しくありません。

この数字こそが、多くの人がマイクロ法人設立に踏み切る最大の理由です。

メリット②:税負担を最小化する節税テクニック

社会保険料の削減と並行して、マイクロ法人は税負担を軽減するための多様なテクニックを提供します。

給与所得控除を活用した所得税・住民税の節税

前述の通り、マイクロ法人から受け取る役員報酬には「給与所得控除」が適用されます。

二刀流の場合、個人事業主として青色申告特別控除(最大65万円)などの控除を受けつつ、さらに法人からの給与に対しても給与所得控除(最低55万円)を受けられるため、課税所得を二重に圧縮することが可能です。

これにより、所得税と住民税の負担を直接的に軽減できます。

法人税の仕組みと中小企業の軽減税率

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」で、最高税率は45%(住民税と合わせると約55%)に達します。

一方、法人税の税率は原則23.2%です。

さらに、資本金1億円以下の中小法人の場合、年間の所得800万円以下の部分については15%という軽減税率が適用されます。

つまり、個人事業主として高い所得税率が適用される所得層にとっては、利益を法人に移すことで、より低い税率で納税することが可能になるのです。

ただし、法人には利益がなくても最低限支払わなければならない「法人住民税の均等割」があります。

これは資本金や従業員数に応じて課されるもので、マイクロ法人の場合、年間で約7万円程度かかります。

この点は、赤字であれば税負担がゼロになる個人事業主との大きな違いです。

消費税の2年間免除を最大限に活用する方法

個人事業主として課税売上高が1,000万円を超え、消費税の課税事業者になっている場合でも、新たにマイクロ法人を設立すれば、原則として設立から2年間は消費税の納税が免除されます。

これは、法人の消費税納税義務は、原則として2期前の課税売上高(基準期間の課税売上高)で判定されるため、設立1期目と2期目にはその基準期間が存在しないからです。

この免税期間は、キャッシュフローに大きな余裕をもたらします。

例えば、個人事業で年間1,100万円の売上があった場合、そのうち100万円は消費税として預かっていることになります。

この事業の一部(例:400万円分)をマイクロ法人に移管し、個人事業の売上を700万円、法人の売上を400万円とすれば、どちらも基準期間の売上が1,000万円以下となり、消費税が免除される可能性があります。

ただし、設立1期目の開始から6ヶ月間の課税売上高(または給与支払額)が1,000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者になるなど、例外規定もあるため注意が必要です。

また、後述するインボイス制度への登録を選択した場合は、この免税メリットは受けられなくなります。

メリット③:経費計上の範囲拡大

法人化することで、個人事業主では認められなかった支出を経費として計上できるようになります。

これは、単に経費が増えるということではありません。

本来であれば個人の税引き後のお金で支払っていた生活関連費の一部を、法人の税引き前の経費で賄えるようになる、ということを意味します。

これは、個人の「所得」を最大化するのではなく、法人の「資産」を活用して生活を豊かにするという、発想の転換です。

役員社宅(家賃)を経費にする方法

個人事業主が自宅兼事務所の家賃を経費にする場合、事業で使用している面積の割合で按分する「家事按分」しか認められません。

事業スペースが20%なら、家賃の20%しか経費にできません。

しかし、マイクロ法人では「役員社宅」という制度を活用できます。

法人が賃貸物件を契約し、それを役員(つまり自分)に貸し出す形を取ることで、法人が支払う家賃の大部分(一般的に50%~90%)を経費(損金)に算入できます。

役員は、国税庁が定める計算式で算出した「賃貸料相当額」の50%以上を家賃として法人に支払う必要がありますが、それを差し引いてもなお、家事按分とは比較にならないほどの節税効果が生まれます。

例えば家賃20万円の物件でも、法人負担分として15万円以上を経費にできるケースも珍しくありません。

これは、税引き後の個人所得から家賃を支払うのに比べ、圧倒的に有利です。

この制度を利用するための絶対条件は、賃貸借契約の名義を必ず法人にすることです。

出張手当(日当)を非課税で支給する旅費規程の作り方

業務で出張した場合、交通費や宿泊費といった実費とは別に、会社から役員や従業員に「出張手当(日当)」を支給することができます。

この手当を支給するためには、事前に「旅費規程」という社内ルールを整備しておく必要があります。

旅費規程に基づいて支払われた社会通念上妥当な金額の日当は、支払う法人側では全額経費(損金)となり、受け取った役員個人側では所得税が非課税となります。

つまり、法人から個人へ、税金がかからずにお金を移動できる非常に強力な手段なのです。

個人事業主にはこの制度はありません。

旅費規程には、出張の定義、支給対象者、日当や宿泊費の金額などを具体的に定めておく必要があります。

金額が不相当に高額だと給与と見なされるリスクがあるため、同業他社の水準などを参考に、常識的な範囲で設定することが重要です。

生命保険料の損金算入ルール

個人で生命保険に加入しても、生命保険料控除として所得から控除できる金額には上限(最大4万円など)があります。

しかし、法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする生命保険(法人保険)に加入した場合、保険の種類や契約形態によっては、支払った保険料の全額または一部を経費(損金)として算入できます。

これは、将来の役員の退職金準備などを目的として、税負担を繰り延べながら内部留保を形成する手段として活用されます。

2019年の税制改正でルールが厳格化されましたが、例えば最高解約返戻率が50%以下の定期保険などは、現在でも全額損金として計上可能です。

複雑なルールがあるため、活用する際は保険の専門家や税理士への相談が不可欠です。

その他、経費にできるもの一覧

上記以外にも、法人化によって経費として認められやすくなる項目は多数あります。

車両関連費: 事業で使用する車の購入費(減価償却)、維持費(ガソリン代、保険料、税金など)を全額経費にできます。

個人事業主のように家事按分する必要はありません。

接待交際費・会議費: 取引先との会食費用はもちろん、一人でカフェで仕事をした際の費用も、事業に関連する打ち合わせ等であれば会議費として計上できます。

福利厚生費: 役員一人の法人でも、健康診断や人間ドックの費用などを福利厚生費として経費に計上できます。

退職金: 将来、役員を退任する際に自身に退職金を支払うことができます。

退職金は法人では経費となり、受け取る個人側でも「退職所得控除」という非常に有利な税制が適用されます。

これらの経費計上の拡大は、マイクロ法人がもたらす大きな恩恵の一つです。

第5部:マイクロ法人の運営と管理

マイクロ法人を設立することはゴールではなく、スタートです。

そのメリットを最大限に享受し続けるためには、適切な運営と管理が不可欠です。

ここでは、日々の運営で必要となるコスト、手続き、そしてツールについて解説します。

年間の維持費用(ランニングコスト)はいくらか?

マイクロ法人の設立を検討する際には、そのメリットだけでなく、年間でどれくらいの維持費用がかかるのかを正確に把握しておく必要があります。

主なランニングコストは以下の通りです。

法人住民税(均等割): 法人の利益がゼロ、つまり赤字であっても必ず発生する税金です。

資本金や従業員数によって金額が決まりますが、マイクロ法人の場合は最低額である年間約7万円がかかります。

これは、個人事業主にはない法人特有のコストです。

税理士費用: 法人の決算申告は、個人の確定申告に比べて非常に複雑です。

多くの人が税理士に依頼することになりますが、その費用は依頼する業務範囲によって異なります。

決算申告のみを依頼する場合でも年間10万円~20万円程度、記帳代行や月々の相談を含む顧問契約を結ぶ場合は年間30万円以上かかることもあります。

会計ソフト利用料: 自分で経理を行う場合でも、クラウド会計ソフトの利用が一般的です。

法人向けのプランは、年間数万円程度の費用がかかります。

その他: バーチャルオフィスを契約している場合はその月額費用、社会保険の手続きを社会保険労務士に依頼する場合はその費用などが加わります。

これらを合計すると、税理士に依頼する場合、マイクロ法人の年間の維持費用は最低でも20万円~30万円程度は見込んでおく必要があります。

社会保険料の削減額などのメリットが、この維持費用を上回るかどうかが、設立を判断する上での一つの損益分岐点となります。

役員報酬の変更手続きと最適なタイミング

マイクロ法人の節税戦略の核となる役員報酬ですが、その金額はいつでも自由に変更できるわけではありません。

法人税法上、役員報酬を経費(損金)として認めてもらうためには、「定期同額給与」という要件を満たす必要があります。

これは、毎月同じ時期に、同じ金額を支払うということです。

この役員報酬の金額を変更できるのは、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内と定められています。

例えば、4月1日から始まる事業年度の会社であれば、6月末までに変更手続きを完了させる必要があります。

この期間内であれば、変更後の役員報酬も全額損金として認められます。

手続きの流れは以下の通りです。

1.株主総会での決議: 役員報酬の変更は、株主総会の決議事項です。

マイクロ法人のように株主が一人であっても、形式的に株主総会を開催し、報酬変更を決議する必要があります。

2.株主総会議事録の作成: 決議した内容を証明するために、必ず株主総会議事録を作成し、会社で10年間保管します。

これは、税務調査の際に、正規の手続きを経て報酬が変更されたことを示す重要な証拠となります。

事業年度開始から3ヶ月を過ぎて役員報酬を増額した場合、増額した部分の金額は損金として認められず、法人税の負担が増えてしまうため、変更のタイミングには細心の注意が必要です。

決算と確定申告:年間スケジュールと自分でやる方法

法人は、事業年度ごとに決算を行い、その内容に基づいて税務申告をする義務があります。

決算月の決め方: 事業年度は自由に設定できます。

日本の法人の約2割は3月決算ですが、これは官公庁や大企業の年度末に合わせているためで、マイクロ法人がそれに倣う必要はありません。

むしろ、税理士の繁忙期である12月~3月を避けて決算月を設定する(例:9月決算、10月決算など)と、税理士に依頼する際にじっくりと対応してもらいやすいというメリットがあります。

申告と納税の期限: 法人税、消費税、法人事業税・住民税の申告と納税の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。

3月決算の会社であれば、5月末が期限となります。

年間スケジュール: 3月決算の法人を例に、年間の主な税務・社会保険関連のスケジュールをまとめました。

これらの手続きを滞りなく行うことが、法人の信頼性を保つ上で重要です。

| 月 | 税務関連タスク | 社会保険関連タスク |

| 4月 | ||

| 5月 | 法人税・消費税・地方税の申告・納付 | |

| 6月 | 労働保険の年度更新(~7/10) | |

| 7月 | 源泉所得税の納付(納期特例:1~6月分) | 社会保険の算定基礎届の提出 |

| 8月 | ||

| 9月 | ||

| 10月 | ||

| 11月 | 法人税等の中間申告・納付(必要な場合) | |

| 12月 | 年末調整 | |

| 1月 | 償却資産税の申告、法定調書合計表の提出、源泉所得税の納付(納期特例:7~12月分) | |

| 2月 | ||

| 3月 | 決算作業(棚卸など) |

自分でやるか、税理士に頼むか: 法人決算は、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書など、作成すべき書類が多岐にわたり、専門知識が必要です。

会計ソフトを使えば自分で申告書を作成することも不可能ではありませんが、ミスがあった場合のリスク(追徴課税など)を考えると、特に最初の数年間は税理士に依頼するのが賢明です。

税理士に依頼することで、正確な申告はもちろん、最新の税制に基づいた節税アドバイスを受けることもできます。

会計ソフトの選び方:freee vs マネーフォワード

自分で日々の経理を行う場合、クラウド会計ソフトの導入は必須です。

マイクロ法人で特に人気が高いのが「freee会計」と「マネーフォワード クラウド会計」です。

freee会計:

特徴: 簿記の知識がない初心者でも直感的に使えるように設計されています。

銀行口座やクレジットカードを連携させると、取引データを自動で取り込み、「これは何のための支出か?」という質問に答える形式で簡単に仕訳ができます。

向いている人: 経理や簿記の経験が全くない方、できるだけ簡単に日々の帳簿付けを終わらせたい方。

マネーフォワード クラウド会計:

特徴: 従来の会計ソフト(弥生会計など)に近い操作感で、勘定科目を選んで入力するスタイルです。

簿記の知識がある人にとっては、より自由度が高く、詳細な経理処理がしやすいと感じるかもしれません。

連携できる金融機関の数が非常に多いのも強みです。

向いている人: 簿記の知識がある方、個人事業主時代に弥生会計などを使っていた方、より詳細な財務分析を行いたい方。

どちらのソフトも法人決算に対応しており、税理士とデータを共有する機能も備わっています。

無料のお試し期間を利用して、実際に両方の操作感を試し、自分に合ったソフトを選ぶことをお勧めします。

第6部:知っておくべきリスクと対策

マイクロ法人は強力なツールですが、その活用には注意すべきリスクが伴います。

特に、節税を主目的とすることから、税務署や金融機関からは厳しい目で見られることがあります。

ここでは、潜在的なリスクとその対策を具体的に解説し、健全な法人運営をサポートします。

税務調査のリスク:ペーパーカンパニーと見なされないために

マイクロ法人を運営する上で最大のリスクは、税務署から「事業実態のないペーパーカンパニー」と見なされ、節税効果が否認されることです。

マイクロ法人の節税スキームは、その構造上、意図的な所得分散による税金逃れと疑われやすい側面を持っています。

このリスクは、マイクロ法人を最適化するために取る行動そのものから生じるというパラドックスを抱えています。

例えば、社会保険料を抑えるための低すぎる役員報酬、コストを削減するためのバーチャルオフィスや少額の資本金。

これらは内部の効率化には最適ですが、外部の第三者(特に税務署)から見れば、「事業を真剣に行う意思がない」と判断されかねない赤信号なのです。

税務調査でペーパーカンパニーと認定されないためには、単に登記があるだけでなく、「事業の実態」を客観的な証拠で示すことが何よりも重要です。

以下の対策を徹底しましょう。

事業内容の明確な分離(二刀流の場合): 個人事業と法人の事業内容は、明確に区別する必要があります。

同じ業種で無理に事業を分割すると、租税回避と見なされるリスクが非常に高まります。

外部からの売上を確保する: 法人の売上が、個人事業主である自分からの業務委託料だけ、という状態は非常に危険です。

必ず、第三者である外部の取引先からも売上を立て、独立した事業体として活動している実態を作りましょう。

法人口座で全ての取引を行う: 法人に関するお金の出入りは、すべて法人名義の銀行口座を通じて行い、記録を残します。

個人の口座に法人の売上を入金するなどの行為は、公私混同と見なされ、法人の存在自体を疑われる原因となります。

契約書や議事録を整備する: 取引先との契約書、役員報酬を変更した際の株主総会議事録など、法的な手続きを証明する書類は必ず作成し、保管しておきます。

事業活動の証拠を残す: 会社のウェブサイトを作成する、事業用の名刺を作る、顧客とのメールのやり取りを保存するなど、日々事業活動を行っていることを示す証拠を積み重ねることが大切です。

融資審査が厳しくなる?金融機関との付き合い方

マイクロ法人は、金融機関からの融資審査において不利になることがあります。

銀行は「貸したお金をきちんと返済してくれるか」を最も重視しますが、マイクロ法人の特徴である「低い役員報酬」「少ない資本金」「赤字決算(節税のため)」といった要素は、銀行の審査基準から見ればマイナス評価につながりやすいのです。

役員報酬が低いと、「経営者自身の生活費すら賄えていないのではないか」「事業から十分なキャッシュフローが生まれていないのではないか」と判断され、返済能力を疑問視されます。

融資の可能性を高めるためには、以下の対策が有効です。

説得力のある事業計画書を作成する: 節税目的で決算書上の利益は低くても、事業自体はしっかりとキャッシュを生み出していることを、詳細な事業計画書や資金繰り表で説明します。

自己資金を準備する: 融資希望額の2割~3割程度の自己資金を用意することで、事業への本気度と計画性を示すことができます。

個人の信用情報をクリーンに保つ: 法人の融資であっても、経営者個人の信用情報は必ずチェックされます。

クレジットカードやローンの延滞、税金や公共料金の未納があると、審査に通ることは極めて困難です。

日本政策金融公庫を活用する: 創業期の事業者や小規模企業に積極的に融資を行っている政府系金融機関である日本政策金融公庫は、民間の銀行に比べて審査のハードルが低い傾向にあります。

まずは公庫からの融資で実績を作ることが、将来的な民間銀行との取引につながります。

賃貸契約の審査に通りにくくなる問題と対策

事務所や社宅として賃貸物件を法人契約する際にも、融資と同様の壁に直面することがあります。

大家や保証会社は、家賃の支払い能力を審査するため、設立間もない、資本金が少ない、決算書が赤字といったマイクロ法人の特徴を懸念します。

特に設立1年未満で決算書がない場合は、審査が非常に厳しくなる傾向があります。

審査通過の可能性を高めるための対策は以下の通りです。

提出書類を万全に準備する: 会社の登記簿謄本や会社案内に加え、決算書(複数期分あると望ましい)、具体的な事業内容を説明する資料、代表者の経歴書などを準備し、事業の安定性や将来性をアピールします。

代表者個人が連帯保証人になる: 法人の信用力が低い場合、代表者個人が連帯保証人になることで、審査に通りやすくなります。

預金残高を提示する: 法人口座の預金残高証明書を提出し、当面の家賃支払いに問題がないことを示すのも有効です。

資本金を多めに設定する: 法律上は1円から設立可能ですが、対外的な信用を考慮し、100万円~300万円程度の資本金を設定することも一つの手です。

インボイス制度導入による影響と対応策

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、特に消費税の免税事業者であるマイクロ法人に大きな影響を与えます。

インボイス制度の核心は、買い手側(取引先)が消費税の仕入税額控除を受けるために、売り手側(自社)が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要になる点です。

そして、このインボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者として税務署に登録した事業者(適格請求書発行事業者)だけです。

つまり、あなたの取引先が課税事業者であり、仕入税額控除を重視する場合、あなたに対してインボイスの発行を求めてくる可能性が高いのです。

この要求に応えるためには、マイクロ法人は課税事業者になることを選択し、設立2年間の消費税免除という大きなメリットを放棄しなければなりません。

インボイスに登録しない(免税事業者のままでいる)という選択も可能ですが、その場合、取引先はあなたに支払った消費税分を控除できなくなるため、取引価格の引き下げを要求されたり、最悪の場合、取引を打ち切られたりするリスクがあります。

したがって、マイクロ法人を設立する際には、以下の点を考慮してインボイスに登録するかどうかを判断する必要があります。

主要な取引先の属性: 取引先が一般消費者(BtoC)や免税事業者であれば、インボイスは不要なため、免税事業者のままでいるメリットが大きいです。

取引先との力関係: 取引先が課税事業者(BtoB)であっても、あなたの提供するサービスが代替不可能なものであれば、価格交渉などで有利な立場を保てる可能性があります。

経過措置の活用: インボイス制度には、免税事業者からの仕入れについても一定割合の控除を認める経過措置があります(2026年9月までは80%、2029年9月までは50%)。

この期間を利用して、取引先と交渉したり、事業戦略を見直したりする時間的猶予があります。

インボイス制度への対応は、マイクロ法人の節税戦略そのものを左右する重要な経営判断となります。

第7部:ケーススタディ:職種別マイクロ法人活用術

理論を学んだところで、次は具体的な活用事例を見ていきましょう。

ここでは、職種別にマイクロ法人をどのように活用できるか、具体的なシナリオを通じて解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な活用法をイメージしてみてください。

フリーランス(エンジニア、デザイナー等)の活用事例

状況: フリーランスのWebエンジニア。

年間の事業所得は800万円。

単身者で、国民健康保険料と国民年金の負担が年間約97万円に達している。

戦略:

事業の分離: メインの受託開発業務は引き続き個人事業主として行う。

マイクロ法人の設立: 過去に開発したWebサービスの保守・運営事業や、技術ブログの広告収入などを管理するためのマイクロ法人(合同会社)を設立する。

所得の分散: マイクロ法人から自身に**役員報酬として月額4.5万円(年額54万円)**を支払う。

これにより、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する。

法人の売上は、保守料と広告収入で年間100万円程度を見込む。

経費の活用: 自宅の賃貸契約を法人名義に変更し、役員社宅として家賃の80%(仮)を法人の経費にする。

また、技術カンファレンスへの参加などを出張扱いとし、旅費規程に基づいて日当を支給する。

効果:

社会保険料: 年間約97万円だった負担が、法人の社会保険料(会社負担分含む)約26.3万円に激減。

年間約70万円の削減。

税金: 個人事業の所得が約700万円に圧縮され、さらに法人からの給与所得控除55万円が加わることで、所得税・住民税の負担も軽減される。

経費: 家賃や日当を経費化することで、法人の利益を圧縮しつつ、個人の可処分所得を実質的に増やすことができる。

医師・士業の活用事例

状況: 複数のクリニックで非常勤として勤務するフリーランス医師。

年間の事業所得は1,500万円。

所得税率が高く、社会保険料の負担も重い。

戦略:

事業の分離: 診療行為に関する報酬は、個人事業主の所得とする。

マイクロ法人の設立: 医療関連の講演、ウェブメディアでの記事執筆、コンサルティングといった、診療以外の業務を行うためのマイクロ法人を設立する。

所得の分散: 法人から役員報酬として月額4.5万円を受け取り、社会保険に加入。

講演料や原稿料などは法人の売上として計上する。

効果:

社会保険料: 所得1,500万円の場合、国民健康保険料は上限に達する。

これを最低等級の社会保険料に切り替えることで、年間100万円以上の削減も視野に入る。

税金: 高い所得税率が適用されていた所得の一部を法人に移すことで、法人税の低い税率が適用され、トータルの税負担を大幅に軽減できる。

法人で得た利益は、すぐに個人に移さず、将来の退職金として積み立てることも可能。

不動産投資家・資産管理会社としての活用法

状況: 複数の賃貸物件を所有する不動産オーナー。

年間の不動産所得は1,000万円。

将来の相続対策も課題。

戦略:

資産管理会社の設立: 所有する不動産を管理するための**マイクロ法人(資産管理会社)**を設立する。

管理方式には、物件そのものを法人所有にする「所有型」と、管理業務のみを法人に委託する「管理委託型」があるが、ここでは後者を選択。

所得の分散: 個人オーナーとして受け取った家賃収入から、管理料として一定割合(例:5%~10%)を法人に支払う。

法人から自身や家族に役員報酬を支払う。

効果:

所得税の節税: 個人の不動産所得の一部を、管理料として法人に移転。

その所得を家族に役員報酬として分散することで、世帯全体での所得税負担を軽減できる(所得の分散効果)。

相続対策: 役員報酬として家族に資金を計画的に移転することで、生前贈与と同じ効果が生まれ、将来の相続財産を圧縮できる。

また、法人に利益を蓄積し、その法人の株式を子や孫に贈与することで、不動産そのものを贈与するよりも低い評価額で資産を承継できる可能性がある。

経費の拡大: 不動産管理に必要な費用(視察のための交通費など)を、より広く経費として計上しやすくなる。

サラリーマンの副業とマイクロ法人

状況: 年収800万円の会社員。

副業でWebサイト制作を行い、年間200万円の事業所得がある。

会社は副業を許可しているが、副業が会社に知られるのは避けたい。

戦略:

マイクロ法人の設立: 副業のWebサイト制作事業を行うためのマイクロ法人を設立する。

契約や請求はすべて法人名義で行う。

所得の管理: 副業の売上はすべて法人の利益とし、そこから自身に役員報酬を支払うか、利益を法人に留保する。

注意点と効果:

社会保険料の削減はできない: サラリーマンは、すでに本業の会社で社会保険に加入しているため、マイクロ法人を設立しても社会保険料の削減メリットは一切ない。

これは非常に重要なポイントであり、誤解されやすい点なので注意が必要。

税金のメリット: 副業所得200万円は、本業の給与所得と合算されて高い税率が適用される。

これを法人所得とすることで、法人税の低い税率が適用され、税負担を軽減できる可能性がある。

会社にバレるリスクの低減: 副業が会社に知られる主な原因は、副業所得によって住民税の額が変動し、その通知が会社の給与担当者に届くこと。

副業所得にかかる住民税の徴収方法を、給与天引きの「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」に切り替えることで、このリスクを低減できる。

確定申告の際に、住民税に関する事項で「自分で納付」を選択する。

ただし、自治体によっては普通徴収が認められない場合もあるため、絶対的な対策ではない。

マイクロ法人を設立し、法人として納税すれば、個人としての住民税額は変動しないため、よりバレにくくなる。

第8部:出口戦略 – マイクロ法人の廃業手続き

マイクロ法人を設立したものの、事業環境の変化やライフプランの見直しにより、法人を閉じることを選択する可能性もあります。

法人を設立する「入口」だけでなく、解散・清算という「出口」についても理解しておくことは、責任ある経営判断のために不可欠です。

個人事業の廃業が届出一つで済むのに対し、法人の廃業は時間とコストを要する法的手続きです。

解散・清算手続きの流れ

法人が活動を終了し、法人格を消滅させるまでには、「解散」と「清算」という二つの段階を経る必要があります。

1.解散事由の発生と株主総会での解散決議: 会社の解散を決定します。

株式会社の場合、株主総会で特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

同時に、会社の財産整理を行う「清算人」を選任します。

通常は代表取締役がそのまま清算人となります。

2.解散・清算人選任の登記: 解散決議から2週間以内に、法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を申請します。

これにより、会社は清算手続きの段階に入ります。

1.官報公告と債権者への個別催告: 解散後、会社は債権者(取引先など)に対して、債権を申し出るよう促す公告を「官報」に掲載する義務があります。

この公告期間は、法律で2ヶ月以上と定められています。

知れている債権者には、個別に通知を送る必要もあります。

2.解散確定申告: 解散日から2ヶ月以内に、事業年度開始日から解散日までの期間の所得に対する法人税等の確定申告(解散確定申告)を行います。

3.財産の現金化と債務の弁済: 清算人は、会社の資産(売掛金、不動産、有価証券など)をすべて現金化し、買掛金や借入金などの債務を弁済します。

4.残余財産の確定と分配: すべての債務を弁済した後に残った財産(残余財産)を確定させ、株主(マイクロ法人の場合は自分自身)に分配します。

5.清算確定申告: 残余財産が確定した日から1ヶ月以内に、解산日から残余財産確定日までの期間の所得に対する確定申告(清算確定申告)を行います。

6.清算結了の登記: 株主総会で決算報告書の承認を受けた後、2週間以内に法務局へ「清算結了の登記」を申請します。

この登記が完了した時点で、会社の法人格は完全に消滅します。

廃業にかかる費用と期間

期間: 上記の通り、官報公告に最低2ヶ月を要するため、手続き全体では最短でも3ヶ月程度の期間がかかります。

財産整理に時間がかかれば、半年から1年以上かかることもあります。

費用:

登記費用(登録免許税): 解散登記に30,000円、清算人選任登記に9,000円、清算結了登記に2,000円の、合計41,000円が法務局でかかります。

官報公告掲載費用: 掲載する行数にもよりますが、約3万円~4万円程度です。

専門家への報酬: これらの複雑な手続きを司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。

司法書士への登記依頼で5万円~10万円、税理士への解散・清算確定申告の依頼で15万円~数十万円の報酬が発生します。

これらを合計すると、マイクロ法人を廃業するには、最低でも10万円以上、専門家にすべてを依頼した場合は数十万円の費用がかかることになります。

設立時の手軽さに比べ、廃業には相応のコストと手間がかかることを、設立前に必ず認識しておく必要があります。

結論:マイクロ法人設立へ向けた次の一歩

この記事では、マイクロ法人の基礎知識から、設立、運営、そして出口戦略に至るまで、その全貌を網羅的に解説してきました。

最後に、あなたが次にとるべき行動を明確にするために、本稿の要点を再確認しましょう。

マイクロ法人は、単なる節税ツールではありません。

それは、税と社会保険の複雑な制度を深く理解し、自身の事業とライフプランに合わせて最適化を図るための、高度な金融戦略です。

その核心は、個人事業主と法人という二つの異なるルールを「二刀流」で使い分けることにより、社会保険料の負担を劇的に軽減し、所得分散によって税負担を最適化することにあります。

役員社宅や旅費規程といった法人ならではの経費計上を活用すれば、個人の可処分所得をさらに高めることも可能です。

しかし、その強力なメリットの裏には、設立・維持にかかるコスト、煩雑な事務手続き、そして税務署や金融機関からの厳しい視線といったリスクが常に存在します。

特に、事業実態のないペーパーカンパニーと見なされないための対策は、健全な法人運営の生命線です。

この記事で得た知識を元に、あなたが次に行うべきことは、自分自身の状況に合わせた具体的なシミュレーションです。

1.現状の把握: まず、ご自身の現在の年間所得、そして支払っている所得税・住民税、国民健康保険料・国民年金の総額を正確に把握してください。

2.シミュレーションの実行: 本稿のシミュレーション表を参考に、もしマイクロ法人を設立し、役員報酬を月額4.5万円に設定した場合、年間の社会保険料がいくらになるかを計算してみましょう。

3.損益分岐点の確認: 社会保険料の削減額が、法人の年間維持費用(最低でも20万円~30万円)を上回るかどうかを確認します。

これが、マイクロ法人設立が経済的に合理的であるかどうかの一次的な判断基準となります。

4.事業分離の検討: 二刀流を実践する場合、現在の事業をどのように個人と法人に分離できるか、具体的な事業計画を立ててみましょう。

その分離が、客観的に見て合理的で、税務署に説明可能かを自問してください。

これらのシミュレーションと検討を通じて、マイクロ法人設立のメリットがリスクとコストを上回ると判断できたなら、最後の、そして最も重要なステップに進んでください。

それは、税理士などの専門家への相談です。

マイクロ法人の設立と運営は、専門的な知識を要する複雑なプロセスです。

自己判断で進めた結果、思わぬ落とし穴にはまり、かえって損をしてしまうケースも少なくありません。

信頼できる税理士は、あなたのシミュレーションをプロの視点で検証し、より最適なスキームを提案してくれます。

そして、煩雑な設立手続きから、設立後の会計処理、決算申告まで、あなたを力強くサポートしてくれるでしょう。

この記事が、あなたの経済的な自由への第一歩を踏み出すための、確かな知識と勇気となることを願っています。

正しい知識を武器に、賢明な判断を下し、あなたのビジネスと資産を新たなステージへと導いてください。

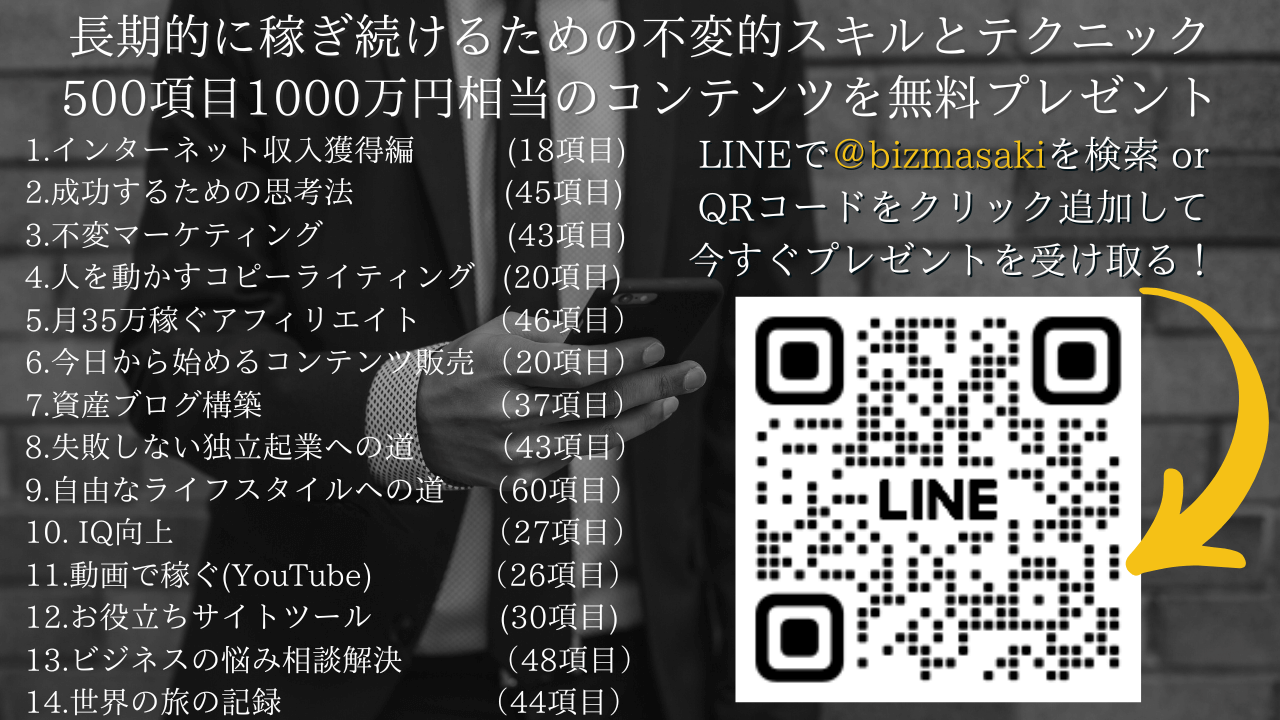

このブログだけでは話せない

インターネットビジネスで稼ぐための

ノウハウや思考、プライベート情報など

メルマガやLINE公式アカウントで配信中。

まだの場合はメルマガは

こちらからご登録下さい。

コメント