Masakiです。

「好きな配信者の面白い部分を切り抜いて、多くの人に共有したい」

「うまくいけば、収益化も目指せるかもしれない」

そんな思いから、YouTubeやTikTokの切り抜き動画に興味を持つ方は後を絶ちません。

しかし、その手軽さの裏には、知らなければすべてを失いかねない大きな法的リスクと、プラットフォームの厳格なルールが存在します。

多くの人が「なんとなく大丈夫だろう」という安易な考えで始め、チャンネル削除や収益剥奪、最悪の場合は法的な措置に至るケースも少なくありません。

この記事では、単なる動画の作り方を解説するだけではありません。

著作権という絶対的なルールをいかに遵守し、合法的な土俵の上で活動を始めるかという「土台」から、YouTubeとTikTokそれぞれのプラットフォームが定める「収益化ポリシー」という名の壁を乗り越えるための具体的な戦略、そして視聴者を惹きつけるプロの編集技術まで、切り抜き動画で成功するために必要な知識を網羅的に、そして深く掘り下げて解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは法的な不安から解放され、自信を持ってクリエイターとしての第一歩を踏み出せるようになります。

そして、単なる「切り抜き師」ではなく、元動画の価値をさらに高める「付加価値創造型クリエイター」として、持続的に収益を上げるための本質的なスキルを身につけることができるでしょう。

切り抜き動画と著作権:知らないとすべてを失う法的リスク

切り抜き動画制作を始める前に、まず理解しなければならない最も重要な概念が「著作権」です。

この法的基盤を無視して活動することは、砂上の楼閣を築くようなものであり、いつ崩壊してもおかしくありません。

なぜ無断での切り抜きが許されないのか、そしてその行為がどのような結果を招くのかを正確に理解することが、安全な活動の第一歩となります。

なぜ無断切り抜きは「著作権侵害」になるのか

結論から言えば、許可なく他人の動画を切り抜いてYouTubeやTikTokにアップロードする行為は、明確な著作権侵害であり違法です。

その理由は、元の動画が法律によって保護された「著作物」であることに起因します。

日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

YouTuberが企画し、撮影・編集して公開した動画は、まさにこの著作物に該当します。

そして、無断で切り抜き動画を制作・公開する行為は、著作権者が持つ複数の権利を同時に侵害することになります。

第一に、「複製権」の侵害です。

切り抜き動画を作成するためには、まず元となる動画を自身のPCやスマートフォンにダウンロードする必要があります。

このダウンロードという行為そのものが、著作物をコピーする「複製」にあたります。

もちろん、この複製は著作権者の許可なく行うことはできません。

第二に、「公衆送信権」の侵害です。

編集した切り抜き動画をYouTubeやTikTokなどのプラットフォームにアップロードする行為は、不特定多数の人が視聴できる状態にする「公衆送信」に該当します。

著作権者は自身の著作物を公衆に送信する権利を専有しているため、無断でのアップロードはこの権利を侵害します。

第三に、「翻案権」の侵害です。

元の動画をただ短くカットするだけでなく、テロップ(字幕)を入れたり、効果音やBGMを追加したり、複数のシーンを組み合わせたりする編集行為は、元の著作物に手を加える「翻案」と見なされます。

著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案する権利も著作権者に帰属するため、無断での編集は翻案権の侵害となるのです。

ここで重要なのは、切り抜き動画自体の著作権は、元動画の作成者に帰属するという点です。

単に動画の一部を切り取って並べ替えただけでは、著作物として認められるための「創作性」が欠けていると判断される可能性が非常に高いです。

そのため、切り抜き動画は新たな著作物とは見なされず、その権利はすべてオリジナルの動画投稿者が保持することになります。

著作権侵害の重い代償:チャンネル削除、収益剥奪、そして法的措置

もし著作権侵害を犯してしまった場合、その代償は非常に大きいものとなります。

ペナルティはプラットフォーム上の措置に留まらず、民事上、さらには刑事上の責任を問われる可能性まであります。

まず、YouTubeやTikTokといったプラットフォームからのペナルティです。

著作権者から著作権侵害の申し立てがあった場合、プラットフォームは該当の切り抜き動画を削除します。

違反が繰り返されると、チャンネルやアカウントが一時的に停止されたり、最悪の場合は永久に削除されたりすることもあります。

そうなれば、それまでに築き上げてきたチャンネル登録者や再生数、そして収益化の権利もすべて失うことになります。

次に、民事上の責任です。

著作権者は、権利を侵害した者に対して、以下のような請求を法的に行うことができます。

一つ目は「侵害行為の差止請求」です。

これは、切り抜き動画の公開を停止し、今後同様の行為を行わないよう求めるものです。

二つ目は「損害賠償請求」です。

切り抜き動画によって著作権者が被った損害(例えば、元動画の再生数が減ったことによる広告収入の逸失など)の賠償を求めることができます。

三つ目は「名誉回復措置請求」です。

悪意のある編集によって著作権者の名誉が傷つけられた場合、謝罪広告の掲載などを求めることができます。

そして、最も重いのが刑事罰です。

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴すれば、刑事事件として立件される可能性があります。

その場合の罰則は、個人の場合「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその両方)」、法人の場合は「3億円以下の罰金」と、極めて重いものとなっています。

「知らなかった」では済まされない、深刻な結果を招く可能性があることを、すべてのクリエイターは肝に銘じておく必要があります。

【最重要】合法的に切り抜き動画を制作する4つの方法

著作権侵害のリスクを理解した上で、次に考えるべきは「では、どうすれば合法的に切り抜き動画を制作できるのか」という点です。

無法地帯のように見える切り抜き動画の世界にも、遵守すべきルールと確立された手順が存在します。

これから紹介する4つの方法は、安全かつ持続的にチャンネルを運営するための生命線です。

これ以外の方法、特に「許可なく作成して、見つかったら消せばいい」という考えは、前述の通り極めて危険な行為であることを再認識してください。

方法1:著作権者からの直接許諾を得る(最善策)

最も安全かつ確実な方法は、元動画の著作権者、つまり動画投稿者本人から直接、切り抜き動画の制作と公開に関する許可(許諾)を得ることです。

これは、すべての基本となる最も正当なアプローチです。

許可さえ得ていれば、著作権侵害を問われることはありません。

許可を得るためには、まず動画投稿者に連絡を取る必要があります。

連絡手段としては、YouTubeチャンネルの概要欄に記載されているビジネス用のメールアドレスや、X(旧Twitter)などのSNSのダイレクトメッセージ(DM)が一般的です。

連絡する際には、単に「切り抜きさせてください」と送るのではなく、丁寧かつ具体的なメッセージを心がけることが重要です。

具体的には、以下の要素を盛り込むと良いでしょう。

自己紹介:自分が何者であるか。

切り抜きをしたい理由:そのクリエイターのファンであることや、どの部分に魅力を感じて広めたいと思っているかなど、熱意を伝える。

どのような切り抜きをしたいか:動画の方向性やコンセプトを簡潔に説明する。

収益化に関する意向:収益化を目指すのか、非営利のファン活動として行うのかを明確に伝える。

(可能であれば)サンプルの提示:自身の編集スキルを示すために、短いサンプルの切り抜き動画を作成して見てもらうのも有効な手段です。

許可が得られた場合、後々のトラブルを避けるために、その証拠を必ず書面やデータで残しておくことが極めて重要です。

口頭での約束は避け、メールでのやり取りを保存しておく、あるいは可能であれば簡単な合意書や契約書を取り交わすのが理想的です。

これにより、「言った、言わない」の水掛け論を防ぎ、万が一の際に自身の正当性を証明することができます。

方法2:公式ガイドラインを遵守する

近年、人気YouTuberやVTuber事務所の多くが、二次創作活動に関する公式のガイドラインを設けるようになりました。

これは、ファンによる創作活動を一定のルールの下で認め、促進することで、コンテンツ全体の認知度向上やコミュニティの活性化を図るという、双方にとってメリットのある仕組みです。

この公式ガイドラインを遵守して切り抜き動画を制作することは、実質的に許可を得ているのと同じ状態と見なされます。

ガイドラインには、通常、以下のような内容が定められています。

許諾対象となるコンテンツの範囲:どのチャンネルの、どの動画が切り抜きの対象となるか。

禁止事項:クリエイターのイメージを損なう編集、誤解を招くような表現、有料コンテンツの切り抜きなど。

投稿時のルール:元動画へのリンクやタイトルを概要欄に記載すること、チャンネル名に「切り抜き」と明記することなど。

収益化に関する規定:収益化を許可するかどうか、その場合の条件など。

切り抜きをしたいクリエイターや事務所がガイドラインを公開している場合は、その内容を隅々まで熟読し、完全に遵守することが絶対条件です。

ガイドラインは予告なく変更されることもあるため、定期的に最新のものを確認する習慣も必要です。

主要な事務所のガイドラインについては、後の章で詳しく解説します。

方法3:YouTubeの「Content ID」による収益分配

YouTubeには「Content ID」という、著作権者が自身のコンテンツを自動的に識別・管理するためのシステムがあります。

著作権者が自身の動画や音源をContent IDに登録しておくと、YouTubeはプラットフォーム上にアップロードされるすべての動画をスキャンし、登録されたコンテンツと一致または部分的に一致するものがないかを照合します。

もし、あなたがアップロードした切り抜き動画に、元動画の映像や音声が含まれているとContent IDが判断した場合、その動画には「著作権の申し立て」が行われます。

この申し立てが行われると、著作権者は以下のいずれかのアクションを選択できます。

ブロック:動画を特定の国や地域、あるいは全世界で視聴できないようにする。

トラッキング:動画の視聴者に関する統計情報(再生回数など)を追跡する。

収益化:動画に広告を掲載して収益化する。

この場合、広告収益はすべて著作権者のものになるか、あるいは著作権者の設定によっては、アップロードしたユーザー(切り抜きチャンネル運営者)と収益を分配することもあります。

この収益分配の仕組みを利用して、一部の著作権者は切り抜き動画を黙認し、そこから収益を得るというモデルを採用しています。

しかし、ここで絶対に誤解してはならないのは、Content IDはあくまで著作権管理ツールであり、「切り抜きを許可する制度」ではないという点です。

著作権者はいつでも「ブロック」を選択して動画を視聴不可にしたり、収益を100%自身が受け取るように設定を変更したりできます。

したがって、Content IDによる収益分配を当てにして、許可なく切り抜きチャンネルを運営するのは非常に不安定でリスクの高い戦略と言えます。

あくまで、著作権者がこの仕組みを許容している場合にのみ成立する方法です。

方法4:日本の著作権法における「引用」の厳格な要件(多くの切り抜きが非該当となる理由)

「他人の著作物でも、引用のルールを守れば合法的に使える」という話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、この「引用」という概念を切り抜き動画に適用しようとするのは、極めて危険な誤解です。

日本の著作権法第32条で認められている適法な引用には、非常に厳格な要件があり、ほとんどの切り抜き動画はこの要件を満たしません。

適法な引用として認められるための主な要件は以下の通りです。

1.公表された著作物であること:元動画が一般に公開されている必要があります。

2.引用部分が明確に区別されていること(明瞭区別性):自身のコンテンツと引用部分が、かぎ括弧やインデントなどによって明確に区別されている必要があります。

3.自身の著作物が「主」、引用部分が「従」であること(主従関係):これが最も重要な要件です。

引用は、あくまで自身のオリジナルな文章や主張を補強するための「従たる」存在でなければなりません。

量的にも質的にも、自身のコンテンツが主体である必要があります。

4.引用する必然性があること:自身の論評や研究のために、その部分を引用する必要性がなければなりません。

5.出所の明示:引用元の作品名や著作者名などを明記する必要があります。

6.改変しないこと:引用部分は原則として改変してはいけません。

この要件に照らし合わせると、一般的な切り抜き動画の問題点は明らかです。

切り抜き動画では、切り抜かれた映像そのものがコンテンツの「主」であり、制作者自身のオリジナルな部分はテロップや簡単なコメントといった「従」に過ぎません。

これでは「主従関係」の要件を全く満たしておらず、適法な引用とは到底認められません。

したがって、「引用だから合法だ」という主張は、切り抜き動画の世界では通用しないと考えるべきです。

【グローバルな視点】アメリカの「フェアユース」との決定的違い

海外のクリエイターのコンテンツを見ていると、「フェアユース」という言葉を耳にすることがあります。

これはアメリカの著作権法における重要な概念であり、日本の「引用」とは大きく異なるため、混同しないよう正確に理解しておく必要があります。

特に、グローバルなコンテンツに触れる機会が多い現代のクリエイターにとって、この違いを知ることは無用な法的誤解を避ける上で不可欠です。

フェアユースの4つの判断基準と変形的利用の重要性

フェアユースとは、アメリカの著作権法に定められた法理で、特定の条件下では著作権者の許可なく著作物を利用しても著作権侵害にならないとするものです。

これは、著作権者の権利を保護しつつも、批評、解説、ニュース報道、教育、研究といった公共の利益に資する活動を促進するためのバランスを取る仕組みです。

フェアユースに該当するかどうかは、画一的なルールで決まるのではなく、裁判所が以下の4つの要素を総合的に考慮して、ケースバイケースで判断します。

1.利用の目的と性格(Purpose and Character of the Use):利用が商業的なものか、非営利の教育目的か。

また、元の著作物を単にコピーしただけか、それとも新たな表現や意味、メッセージを付け加える「変形的利用(Transformative Use)」であるかが非常に重視されます。

批評やパロディなどは変形的利用と見なされやすく、フェアユースと判断される可能性が高まります。

2.著作物の性質(Nature of the Copyrighted Work):利用された著作物が、事実に基づいた報道的なものか、それとも創造性の高いフィクション作品か。

一般的に、事実に基づいた作品の利用の方が、創造性の高い作品の利用よりもフェアユースと認められやすい傾向にあります。

3.利用された部分の量と実質性(Amount and Substantiality of the Portion Used):元の著作物全体に対して、利用された部分の量がどれくらいか。

また、その部分が著作物の「核心部分」であるかどうかも考慮されます。

少量であっても、作品の最も重要な部分を利用した場合は、フェアユースと認められにくくなります。

4.利用が元の著作物の潜在的市場または価値に与える影響(Effect of the Use upon the Potential Market for or Value of the Work):その利用によって、元の著作物の市場が奪われ、著作権者が得るべき利益が損なわれるかどうか。

元の作品の代替品となるような利用は、フェアユースと判断されにくいです。

日本のクリエイターが知るべきこと:フェアユースは適用されない

ここでの最も重要な結論は、このフェアユースという規定は、あくまでアメリカの著作権法のものであり、日本の著作権法には採用されていないということです。

日本の著作権法では、著作権者の許可なく著作物を利用できるケースは、前述の厳格な「引用」の要件や、私的利用、教育目的での利用など、法律で具体的に定められた限定的な場合に限られています。

フェアユースのように、4つの要素を総合的に考慮して柔軟に判断する包括的な規定は存在しません。

したがって、日本で活動するクリエイターが、日本の法律に基づいて制作・投稿を行う場合、「フェアユースだから問題ない」という主張は一切通用しません。

海外の事例を参考にすることは有益ですが、法的な根拠としてアメリカのフェアユースを持ち出すことは、深刻な誤解を招き、法的なリスクを増大させるだけです。

自身の活動の拠点がどこであれ、適用される法律を正しく理解し、その範囲内で創作活動を行うことが、クリエイターとしての必須の責務です。

YouTube:切り抜きチャンネル収益化の天国と地獄

YouTubeは、切り抜きチャンネルにとって最も収益化が期待できるプラットフォームです。

しかし、その一方で、収益化を達成し、維持するためには、プラットフォームが定める厳格なポリシーをクリアしなければなりません。

特に「再利用されたコンテンツ」というポリシーは、多くの切り抜きチャンネルにとって最大の障壁となります。

ここでは、YouTubeで収益を得るための具体的な条件と、最も重要なポリシーを乗り越えるための戦略を詳述します。

YouTubeパートナープログラム(YPP)参加条件の全貌

YouTubeで広告収益などを得るためには、「YouTubeパートナープログラム(YPP)」に参加する必要があります。

このYPPへの参加資格には、近年、2つの段階が設けられました。

これにより、クリエイターはより早い段階で一部の収益化機能を利用できるようになっています。

まず、より低い基準で利用可能になる初期段階の収益化機能です。

これには、視聴者がクリエイターを直接支援する「チャンネルメンバーシップ」「Super Chat」「Super Stickers」「Super Thanks」などが含まれます。

この段階の参加条件は以下の通りです。

チャンネル登録者数が500人以上であること。

過去90日間に公開動画を3本以上アップロードしていること。

そして、以下のいずれかを満たしていること。

過去12か月間の有効な公開動画の総再生時間が3,000時間以上。

または、過去90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が300万回以上。

次に、広告収益を含むすべての収益化機能を利用するための、完全なYPP参加条件です。

これが従来からの標準的な収益化の基準となります。

チャンネル登録者数が1,000人以上であること。

そして、以下のいずれかを満たしていること。

過去12か月間の有効な公開動画の総再生時間が4,000時間以上。

または、過去90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が1,000万回以上。

これらの登録者数や再生時間の基準に加えて、すべてのクリエイターは以下の共通要件を満たす必要があります。

YouTubeのチャンネル収益化ポリシーをすべて遵守していること。

チャンネルに有効な「コミュニティガイドラインの違反警告」がないこと。

Google AdSenseアカウントを所有し、チャンネルにリンクさせていること。

(AdSenseの要件として)18歳以上であること。

これらの条件をすべて満たした上で、YouTubeに審査を申請し、承認されることで初めて収益化が可能になります。

最大の壁:「再利用されたコンテンツ」ポリシーを乗り越える方法

切り抜きチャンネルがYPPの審査で不合格となる最も一般的な理由が、「再利用されたコンテンツ」ポリシーへの違反です。

このポリシーは、YouTubeがプラットフォーム全体のコンテンツの質を維持するために設けているもので、その本質は「他者のコンテンツを、独自の解説や教育的な価値を十分に付加することなく再利用しているチャンネルは収益化を許可しない」というものです。

重要なのは、たとえ元動画の著作権者から切り抜きの許可を得ていたとしても、このYouTube独自のポリシーをクリアしなければ収益化はできないという点です。

著作権の問題とプラットフォームの品質基準は、全く別の審査項目なのです。

YouTubeが「再利用されたコンテンツ」と見なし、収益化を許可しないコンテンツの例として、以下のようなものが挙げられています。

・お気に入りの番組の一部を切り取った複数のクリップを編集でまとめただけで、説明がほとんどないか、まったくないもの。

・他のクリエイターによって何度もアップロードされたコンテンツ。

・他のソーシャルメディアのウェブサイトから集めた短い動画のコレクション。

・実質的な変更が加えられていない、他のオンラインソースからダウンロードまたはコピーしてきたコンテンツ。

これらは、まさに多くの低品質な切り抜き動画が該当するパターンです。

単に面白いシーンをカットして繋ぎ合わせただけの動画は、このポリシーに違反すると判断される可能性が極めて高いのです。

一方で、YouTubeは他者のコンテンツを利用していても、十分に「付加価値」が加えられていれば収益化を許可する例も示しています。

その鍵となるのが「変形的(Transformative)」な利用です。

つまり、元のコンテンツに新たな視点や意味、価値を加えて、視聴者にとって新しい体験を提供するコンテンツに昇華させることが求められます。

収益化が許可される例としては、以下のようなものが挙げられます。

・批評する目的でクリップを使用する動画。

・映画のワンシーンを引用し、会話を書き換えたり、ナレーションを変更したりする動画。

・スポーツの試合のリプレイ映像を使い、勝敗を分けたプレーを専門的に解説する動画。

・元の動画に対して、独自の鋭いコメントや考察を加えるリアクション動画。

・他のクリエイターの映像を素材として編集し、新たなストーリーや解説を追加する動画。

これらの例から導き出される結論は、切り抜きチャンネルが収益化を達成するためには、単なる「編集作業者」ではなく、「コンテンツクリエイター」としての役割を果たさなければならないということです。

独自の視点での解説テロップを充実させる、複数のシーンを組み合わせて新たな文脈を生み出す、あるいは自身のナレーションで深い考察を加えるなど、何らかの形で「あなた自身の創作性」を動画に刻み込むことが、この最大の壁を乗り越えるための唯一の方法です。

著作権侵害の警告:3ストライク制度の恐怖

YouTubeにおける著作権関連の通知には、大きく分けて2種類あります。

一つは前述した「Content IDによる申し立て」、もう一つがより深刻な「著作権侵害の警告(Copyright Strike)」です。

この二つは全く異なるものであり、その違いを理解しておくことはチャンネル運営の命運を分けます。

「Content IDによる申し立て」は、主にYouTubeの自動システムによって行われ、動画単位で影響があります(ブロック、収益化、トラッキング)。

これ自体がチャンネルの評価を直接下げることは通常ありません。

一方、「著作権侵害の警告」は、著作権者が法的な手続きに則って、自身の著作物を無断で使用している動画の削除をYouTubeに正式に要請した結果、発行されるものです。

これは単なる通知ではなく、チャンネルに対するペナルティであり、積み重なるとチャンネル存続の危機に直結します。

YouTubeは「3ストライク制度」を採用しており、90日という期間内に警告を3回受けると、極めて厳しい措置が取られます。

1回目の警告(1ストライク):該当の動画が削除され、ペナルティとして1週間、動画のアップロード、ライブ配信、ストーリーの投稿などができなくなります。

この警告は、YouTubeが用意する「コピーライトスクール」という著作権に関する学習プログラムを修了し、90日間新たな警告を受けなければ失効します。

2回目の警告(2ストライク):1回目の警告が有効な90日以内に2回目の警告を受けると、ペナルティ期間が2週間に延長されます。

機能制限の内容は1回目と同様です。

3回目の警告(3ストライク):2回目の警告が有効な90日以内に3回目の警告を受けると、そのチャンネルは永久に停止(BAN)されます。

チャンネルにアップロードされたすべての動画が削除され、関連付けられている他のチャンネルも停止される可能性があります。

そして、そのクリエイターは今後、新たなYouTubeチャンネルを作成することができなくなります。

このように、著作権侵害の警告は非常に重いペナルティです。

無断での切り抜き活動がいかに危険であるか、この3ストライク制度が明確に示しています。

合法的な手段を踏むことの重要性は、言うまでもありません。

TikTok:誘導装置としての真価と収益化の現実

TikTokは、その強力なアルゴリズムとバイラル性から、切り抜き動画を多くの人に見てもらうための強力なプラットフォームです。

しかし、YouTubeのように広告収益を直接得るという点では、切り抜き動画にとってハードルが高いのが現実です。

TikTokの真価は、直接的な収益化ツールとしてではなく、より収益化しやすいYouTubeチャンネルへの「強力なトラフィック誘導装置」として活用することにあります。

TikTokの知的財産権ポリシーと罰則

まず大前提として、TikTokもYouTubeと同様に、他者の知的財産権を尊重することをプラットフォームのポリシーとして明確に定めています。

利用規約では、著作権を侵害するいかなるコンテンツも認めないとしており、許可なく他者の著作権で保護されたコンテンツを利用した場合、ポリシー違反と見なされます。

アニメや映画、テレビ番組、そして他人のYouTube動画などを無断で切り抜いて投稿する行為は、この知的財産権ポリシーに明確に違反します。

著作権者からの申し立てがあった場合や、プラットフォームの判断によって違反が確認された場合、以下のようなペナルティが科せられる可能性があります。

コンテンツの削除:著作権を侵害していると判断された動画は、プラットフォームから削除されます。

アカウントの一時停止または永久停止(BAN):違反が複数回にわたって繰り返された場合や、悪質であると判断された場合、アカウントが一時的に、あるいは永久に停止されることがあります。

アカウントが停止されれば、それまでの投稿やフォロワーもすべて失うことになります。

新規アカウント開設の拒否:重大な違反を犯したユーザーに対しては、将来的にTikTokやその関連サービスで新しいアカウントを開設することを拒否する措置が取られることもあります。

このように、TikTokにおいても無断切り抜きは許容されておらず、発覚した際には厳しいペナルティが待っています。

ここでもやはり、活動の前提として著作権者からの許可が不可欠です。

「Creator Rewards Program」は切り抜き動画で収益化できるか?

TikTokには、クリエイターが収益を得るための主要なプログラムとして「Creator Rewards Program」があります(旧称:Creativity Program Beta)。

このプログラムは、一定の条件を満たしたクリエイターが高品質なオリジナル動画を投稿することで、そのパフォーマンスに応じて報酬を得られる仕組みです。

しかし、このプログラムの要件を詳しく見ると、一般的な切り抜き動画が直接収益化の対象となるのは極めて難しいことがわかります。

プログラムへの参加資格は以下の通りです。

・18歳以上であること。

・フォロワーが10,000人以上であること。

・過去30日間の動画視聴数が100,000回以上であること。

・アカウントがコミュニティガイドラインや利用規約に違反しておらず、良好な状態であること。

そして、最も重要なのが報酬の対象となる動画の条件です。

・動画の長さが1分以上であること。

・そして、「高品質なオリジナルコンテンツ」であること。

TikTokは、この「オリジナルコンテンツ」の定義を明確にしており、他者のコンテンツを完全にコピーしたものや、フィルターの追加や速度変更など、わずかな変更を加えただけの複製コンテンツは対象外としています。

また、他者の動画や画像を、独自のクリエイティブな内容を追加することなく組み合わせただけのコンテンツも報酬の対象外となります。

この規定は、YouTubeの「再利用されたコンテンツ」ポリシーと本質的に同じです。

つまり、単に他人の動画を切り抜いてテロップを付けただけの動画は「オリジナルコンテンツ」とは見なされず、Creator Rewards Programの報酬対象にはならない可能性が非常に高いのです。

したがって、TikTok単体で切り抜き動画による広告収益を目指すのは、現実的な戦略とは言えません。

【実践編】主要事務所・クリエイターの公式ガイドラインの解説

合法的に切り抜き動画を制作するための最も確実な方法の一つが、クリエイターや所属事務所が公開している公式ガイドラインを遵守することです。

ここでは、特に影響力の大きいVTuber事務所や大手YouTuber事務所、そして複数のクリエイターを束ねる仲介プラットフォームのガイドラインを具体的に解説し、比較します。

これらのルールを正確に理解し、遵守することが、トラブルを未然に防ぎ、安定したチャンネル運営を行うための鍵となります。

影響力の大きいVTuber事務所の動向

VTuber業界は、ファンによる二次創作文化が非常に活発であり、切り抜き動画もその重要な一翼を担っています。

影響力の大きいVTuber事務所Aのガイドライン

あるVTuber事務所の最大の特徴は、切り抜きチャンネルの「事前登録制」を導入している点です。

切り抜き動画を投稿する前には、必ず指定のGoogleフォームからチャンネル情報を登録する必要があります。

この登録情報は、万が一問題が発生した際の連絡先として使用されます。

主なルールは以下の通りです。

禁止事項:ライバーの言動や配信内容について誤解を生じさせるような誘導、虚偽情報の流布、名誉を毀損する行為は固く禁じられています。

また、刺激的な内容のサムネイルも禁止されています。

投稿時の義務:投稿する動画の概要欄には、元となった配信のURLを必ず記載しなければなりません。

ライバー個別のルール:一部のライバーについては、事務所の全体ガイドラインに加えて、投稿タイミングなどに関する個別のルールが設けられている場合があるため、注意が必要です。

有料コンテンツの禁止:メンバーシップ限定配信など、有料コンテンツの切り抜きは全面的に禁止されており、違反した場合は法的措置を含む厳正な対応が取られます。

影響力の大きいVTuber事務所Bのガイドライン

こちらも同様に、切り抜きチャンネルの登録制度を設けています。

登録フォームからチャンネル情報を提出することが推奨されており、これにより、プラットフォームから直接著作権侵害の警告(ストライク)を受ける前に、削除依頼の連絡を受け取ることができ、チャンネルへのペナルティを回避できる可能性が高まります。

主なルールは以下の通りです。

投稿時の義務:切り抜き動画の概要欄冒頭に、元動画のURLとタイトルを明記することが必須です。

投稿タイミング:元動画の配信が終了し、アーカイブが公開される前の切り抜き動画投稿は禁止されています。

収益化:ガイドラインを遵守し、プラットフォームの規約に抵触しない限り、YouTubeパートナープログラムなどを利用した収益化は許可されています。

ただし、コンテンツIDの登録は禁止です。

有料コンテンツの禁止:メンバーシップ限定動画やチケット制ライブなど、有料コンテンツの切り抜きは固く禁じられています。

両事務所ともに、ファン活動としての切り抜きを容認しつつも、タレントの権利とイメージを守るために明確なルールを設けている点が共通しています。

活動を始める前には、必ず公式サイトで最新のガイドライン全文を確認することが不可欠です。

大手事務所の戦略:二次創作ライセンス許諾プログラム

数多くのトップクリエイターが所属するある大手事務所は、「二次創作ライセンス許諾プログラム」という、より踏み込んだ形の制度を設けています。

これは単なるガイドラインではなく、正式な「ライセンス契約」に基づくプログラムです。

このプログラムの特徴は以下の通りです。

事前申請・契約が必須:プログラムに参加し、切り抜き動画を公開するためには、大手事務所から事前に申請し、審査を通過した上で、正式なライセンス契約を締結する必要があります。

大手事務所が運営するチャンネルへの加入:契約した切り抜きチャンネルは、大手事務所が運営するチャンネルに加入することになります。

これにより、大手事務所の管理下でチャンネルを運営することになります。

明確な収益分配:契約に基づき、チャンネルで発生した広告収益の一部が、切り抜きチャンネル運営者に分配されます。

分配比率はクリエイターや時期によって変動し、契約時に個別に提示されます。

対象クリエイターの限定:このプログラムは、大手事務所に所属するすべてのクリエイターが対象ではなく、公式サイトで指定された「対象クリエイター」の動画のみが切り抜き可能です。

この大手事務所のプログラムは、切り抜き動画を単なるファン活動ではなく、公式に認められたビジネスパートナーシップと位置づけている点が特徴です。

手続きは煩雑になりますが、その分、公式の許諾と明確な収益モデルの下で、安心して活動できるという大きなメリットがあります。

仲介プラットフォームの活用

事務所に所属していない個人のクリエイターの中にも、切り抜き動画を許可している人は数多くいます。

クリエイターの切り抜き許諾を管理し、切り抜きチャンネル運営者との橋渡し役を担う仲介プラットフォームです。

こうしたプラットフォームの役割は以下の通りです。

申請窓口の一元化:切り抜きを希望する人は、クリエイター本人に直接連絡するのではなく、ガジェット通信の専用フォームから申請を行います。

これにより、クリエイター側の管理負担を軽減しています。

ルールの策定と管理:切り抜きに関するルールや禁止事項を定め、各チャンネルがそれを遵守しているかを管理します。

収益分配の管理:YouTubeのContent IDシステムなどを活用し、切り抜きチャンネルで発生した収益を、クリエイターと切り抜きチャンネル運営者との間で、定められた比率で分配する手続きを行います。

このように、仲介プラットフォームは、クリエイターと切り抜きチャンネル運営者の双方にとって、許諾申請や収益管理のプロセスを効率化し、円滑な関係を築くための重要な役割を果たしています。

切り抜きをしたいクリエイターがこのようなネットワークに参加している場合は、そのプラットフォームが定める手順に従って申請を行う必要があります。

ステップ1:元動画の安全なダウンロード(PC・スマホ)

切り抜き動画を制作するための許可やガイドラインの確認が完了したら、いよいよ制作の第一歩である「元動画のダウンロード」に移ります。

このステップは技術的には簡単ですが、安全性を最優先に考え、適切な方法を選択することが重要です。

【法的・倫理的注意】ダウンロード前に必ず確認すべきこと

このセクションに進む前に、改めて法的な大前提を再確認します。

YouTubeなどの動画を著作権者の許可なくダウンロードする行為は、それ自体が著作権法で定められた「複製権」の侵害にあたります。

したがって、必ず解説した「著作権者からの直接許諾」や「公式ガイドラインの遵守」といった合法的な根拠を確保した上で、その許可の範囲内でのみ行ってください。

許可なくダウンロードし、再アップロードすることは違法行為であり、本記事はそれを推奨するものでは一切ありません。

この倫理的・法的なゲートウェイを通過したクリエイターのみが、次の技術的なステップに進む資格があります。

ステップ2:視聴者を虜にする動画編集テクニック

次は切り抜き動画の心臓部である「編集」作業です。

この編集こそが、単なる無断転載と一線を画し、YouTubeの「再利用されたコンテンツ」ポリシーをクリアするための「付加価値」を生み出す最も重要なプロセスです。

視聴者を飽きさせず、元動画の魅力を凝縮、あるいは新たな視点を加えるための具体的なテクニックを解説します。

おすすめ編集ソフト&アプリ(無料・有料)

編集作業を効率的かつ創造的に行うためには、適切なツール選びが不可欠です。

PC向け、スマートフォン向けに、それぞれ無料・有料のおすすめソフトを紹介します。

PC向け編集ソフト

無料ソフト

DaVinci Resolve:ハリウッドのプロも使用する高機能ソフト。

カラーグレーディング機能が特に強力ですが、多機能ゆえに操作の習得には時間がかかります。

本格的な編集を目指すなら最適な選択肢です。

Clipchamp:Windowsに標準搭載されている(または無料でインストール可能)ソフト。

直感的な操作性が特徴で、初心者でも基本的なカット編集やテロップ入れを簡単に行えます。

Shotcut:オープンソースで開発されている完全無料のソフト。

無料ながら4K解像度に対応するなど、基本的な機能は一通り揃っています。

有料ソフト

Adobe Premiere Pro:映像業界の標準ソフト。

プロレベルのあらゆる編集が可能で、他のAdobe製品との連携も強力です。

月額制ですが、最も信頼性の高い選択肢の一つです。

Filmora:初心者から中級者に人気のソフト。

豊富なテンプレートやエフェクトがプリセットされており、直感的な操作でクオリティの高い動画を短時間で作成できます。

コストパフォーマンスに優れています。

スマートフォン向け編集アプリ

無料・フリーミアムアプリ

CapCut:TikTokを運営するByteDance社が提供するアプリ。

ショート動画の編集に特化しており、流行りのエフェクトや自動字幕起こし機能など、トレンドを反映した機能が豊富です。

無料で使える機能が多く、非常に人気が高いです。

VN Video Editor:PCソフト並みの多機能さを誇るアプリ。

細かい調整が可能で、こだわりの編集をしたいユーザーに適しています。

iMovie:iPhoneやiPadに標準搭載されているアプリ。

完全無料で広告もなく、シンプルな操作で基本的な編集が可能です。

Appleユーザーならまず試すべきアプリです。

KineMaster:スマートフォンでの編集に特化しつつ、複数レイヤーの編集など高度な機能も備えています。

再生数を伸ばす編集の黄金律:カット、テロップ、音響効果

付加価値の高い切り抜き動画を作成するための編集には、守るべきいくつかの「黄金律」があります。

これらを意識することで、視聴維持率を高め、視聴者を惹きつける動画に仕上げることができます。

テンポ感を生み出すカット編集(ジェットカット):元となるライブ配信などは、会話の「間」や「えー」「あのー」といったフィラー(つなぎ言葉)、言い間違い、息継ぎなどが含まれています。

これらを徹底的にカットし、会話がスムーズに繋がるように編集することで、視聴者がストレスなく見られる軽快なテンポが生まれます。

このテクニックは「ジェットカット」とも呼ばれ、視聴者の離脱を防ぐ上で非常に重要です。

フルテロップ(字幕)の徹底:スマートフォンでの視聴が主流の現代では、音声を出せない環境で動画を見る人が非常に多いです。

そのため、話している内容をすべて文字に起こす「フルテロップ」は、もはや必須の要素と言えます。

文字は大きく、見やすいフォントと色(例:白文字に黒の縁取り)を基本とし、叫び声や重要な発言など、感情が動くシーンではフォントを変えたり、色を付けたり、文字を揺らしたりといったアニメーションを加えることで、視覚的に飽きさせない工夫を凝らします。

視覚情報の補強:特にトークがメインの動画では、画面の動きが少なくなりがちです。

そこで、話している内容に関連する画像やイラスト(「いらすとや」などのフリー素材がよく利用されます)、あるいは短いミーム動画などを挿入することで、視聴者の理解を助け、視覚的な面白さを加えることができます。

これにより、単調になりがちな画面に変化が生まれ、視聴者の集中力を維持できます。

効果的な音響効果(BGM・SE):動画の雰囲気を大きく左右するのが音響です。

話の邪魔にならない程度の小さな音量でBGMを流し続けることで、無音の時間をなくし、動画全体の一体感を高めます。

また、面白い発言の箇所で「ピコン!」という効果音(SE)を入れたり、驚きのシーンで「ドーン!」という音を入れたりすることで、感情の起伏を演出し、視聴者のエンゲージメントを高める効果があります。

これらの編集はすべて、元の動画にはなかった「新たな価値」を付加する行為であり、クリエイターの腕の見せ所です。

YouTube(横長)動画をTikTok/Shorts(縦長)に最適化する変換術

YouTubeの元動画は、そのほとんどが横長(アスペクト比16:9)で撮影されています。

一方で、TikTokやYouTubeショートの視聴環境は、スマートフォンを縦に持った状態が基本であり、縦長(9:16)の動画が最適です。

横長の動画を効果的に縦長のフォーマットに変換する技術は、マルチプラットフォームで活動する上で必須のスキルです。

主に3つの方法があります。

方法1:クロップ&リフレーム:最もシンプルな方法です。

CapCutやPremiere Proなどの編集ソフトで、プロジェクトのアスペクト比を9:16に設定します。

すると、横長の映像の中央部分だけが切り取られた状態になります。

このままだと話者が画面から外れてしまうことがあるため、シーンごとに映像の位置を調整し、常に主要な被写体がフレーム内に収まるように手動で調整(リフレーム)します。

方法2:背景ぼかし(ピラーボックス):テレビで昔の4:3映像を放送する際に見られる手法の応用です。

9:16の縦長のキャンバスを用意し、その中央に元の16:9の映像を縮小して配置します。

そして、背景の黒い余白部分に、元の映像を引き伸ばしてぼかしたものを配置します。

これにより、映像全体を切り取ることなく、かつ縦型フォーマットの余白を自然に埋めることができ、非常にプロフェッショナルな見た目に仕上がります。

多くの切り抜きチャンネルで採用されている人気のスタイルです。

方法3:分割画面(マルチパネル):画面を上下に分割し、一方に話者の顔のアップを、もう一方に話の内容に関連する映像(例えばゲームプレイ画面など)を配置する手法です。

これにより、限られた縦長のスペースでより多くの情報を効率的に見せることができます。

特に、ゲーム実況の切り抜きなどで効果を発揮します。

これらの変換作業は、CapCutのようなスマートフォンアプリでも簡単に行うことができます。

例えばCapCutでは、プロジェクト作成時に比率を「9:16」に設定し、背景メニューから「ぼかし」を選択するだけで、簡単に背景ぼかしスタイルを作成できます。

ステップ3:クリック率を最大化するサムネイルとタイトルの作成術

どれだけ質の高い編集を施した動画でも、視聴者にクリックされなければその価値は伝わりません。

動画の「顔」であり「看板」であるサムネイルとタイトルは、再生数を左右する極めて重要な要素です。

数多くの動画が並ぶタイムラインの中で、いかにして視聴者の目を引き、指を止めさせるか。

そのための心理学に基づいた原則と具体的なテクニックを解説します。

視聴者の心理を突くサムネイルデザインの原則

サムネイルは、動画の内容を瞬時に伝え、視聴者の興味を喚起する役割を担います。

効果的なサムネイルには、いくつかの共通した原則があります。

大きく、読みやすいテキスト:サムネイルに含める文字は、スマートフォンの小さな画面でも一目で読めるように、大きく、太く、シンプルなフォントを使用します。

動画の最も核心的な内容や、視聴者が最も興味を持つであろうキーワードを簡潔に表現します。

「【衝撃】〇〇が語った驚きの真実」のように、感情を揺さぶる言葉を選ぶのが効果的です。

表情豊かな人物の顔:人は他人の顔、特に感情が表れた表情に強く惹きつけられます。

元動画の中から、驚き、笑い、怒りなど、感情が最も豊かに表現されている瞬間を切り取ってサムネイルに使用することで、視聴者の共感や好奇心を刺激することができます。

高いコントラストと鮮やかな色使い:YouTubeやTikTokのUI(ユーザーインターフェース)は白や黒を基調としているため、その中で目立つためには、補色関係にある色(例:黄色と紫)や、赤、黄色といった暖色系の鮮やかな色を効果的に使うことが重要です。

背景と文字、人物の輪郭がはっきりするように、コントラストを高く設定します。

チャンネル内での統一感:フォントのスタイル、色の使い方、レイアウトなど、サムネイルのデザインに一貫性を持たせることで、視聴者はタイムライン上であなたのチャンネルの動画を瞬時に認識できるようになります。

これにより、チャンネルのブランディングが強化され、リピート視聴に繋がります。

SEOとエンゲージメントを両立するタイトル作成術

タイトルは、YouTubeやTikTokの検索エンジンに動画の内容を伝えるSEO(検索エンジン最適化)の役割と、視聴者のクリックを促すエンゲージメントの役割を両立させる必要があります。

重要なキーワードを前半に配置:タイトルは、検索結果やおすすめに表示される際に後半が省略されることがあります。

そのため、最も重要なキーワード(クリエイター名、動画のテーマなど)は、できるだけタイトルの前半に含めるようにします。

数字や括弧【】を使って目立たせる:「TOP5」「3つの理由」のように具体的な数字を入れると、視聴者は内容をイメージしやすくなり、クリック率が向上する傾向があります。

また、【悲報】や【神回】といった括弧を使うことで、視覚的にタイトルを目立たせることができます。

内容を正確に、かつ魅力的に表現する:視聴者の興味を引こうとするあまり、動画の内容と乖離した「釣りタイトル」を付けるのは避けるべきです。

これは視聴者の信頼を損ない、低評価や早期離脱の原因となります。

動画の内容を正確に反映しつつ、その中で最も面白いポイントや意外な結末を匂わせるような、好奇心を刺激する表現を心がけましょう。

「切り抜き」の明記:多くのクリエイターのガイドラインでは、タイトルやチャンネル名に「切り抜き」であることを明記するよう求められています。

これは、公式コンテンツと誤認されるのを防ぎ、視聴者に対してコンテンツの性質を正直に伝えるための重要なルールです。

「【◯◯◯切り抜き】」のように、誰の切り抜きであるかを明確にすることも効果的です。

優れたサムネイルとタイトルは、動画のクリック率(CTR)を劇的に改善します。

クリック率が高ければ、プラットフォームのアルゴリズムはその動画を「視聴者が求めている質の高いコンテンツ」と判断し、さらに多くのユーザーにおすすめとして表示するようになります。

この好循環を生み出すために、動画編集と同じくらいの時間と労力を、サムネイルとタイトルの制作に注ぐ価値は十分にあります。

切り抜きチャンネルの収益実態:一体いくら稼げるのか?

切り抜きチャンネルを運営する上で、最も関心の高いトピックの一つが「収益」でしょう。

「切り抜きは稼げる」という話はよく耳にしますが、その実態はどのようになっているのでしょうか。

成功事例から見える驚異的なポテンシャルと、その裏にある収益分配の仕組みについて、具体的な数字を交えながら解説します。

成功事例から見る収益ポテンシャルと現実

切り抜きチャンネルの収益は、元となるクリエイターの人気、動画の投稿頻度、編集の質、そして市場の競合状況など、多くの要因によって大きく変動します。

しかし、成功したチャンネルの中には、個人の副業の域をはるかに超える収益を上げている事例も存在します。

例えば、トップの切り抜き動画のチャンネルの中には、月間の広告収益が平均で1400万円に達するという驚異的な事例が報告されています。

また、VTuberグループの切り抜きを専門に行っていたあるクリエイターは、累計で1200万円の収益を上げたと公表しています。

その内訳は、活動1年目で約800万円、2年目で約300万円だったとのことです。

もちろん、これらはトップクラスの成功事例であり、誰もが到達できる数字ではありません。

しかし、より現実的な規模で見ても、切り抜きチャンネルは通常のYouTubeチャンネルに比べて収益化しやすい傾向があります。

ある調査では、チャンネル登録者1000人規模の切り抜きチャンネルが、月に5万円から10万円程度の収益を上げる可能性があるとされています。

これは、同じ登録者数の一般的なオリジナルコンテンツチャンネルの収益と比較して、かなり高い水準です。

その理由は、元クリエイターの知名度とファンベースを借りる形でスタートできるため、チャンネル登録者数が少なくても、動画一本あたりの再生回数が伸びやすいという特性があるからです。

ただし、これらの数字を見る際には、次に解説する「収益分配」という重要な要素を考慮に入れる必要があります。

収益分配の仕組みと一般的な分配率

前述の成功事例で挙げられた収益額は、あくまでYouTubeからチャンネルに支払われた「総収益(売上)」です。

合法的に運営されている切り抜きチャンネルの場合、この総収益から、定められた割合が元動画の著作権者に支払われます。

つまり、切り抜きチャンネル運営者の手元に残るのは、分配後の「利益」となります。

この収益の分配率は、著作権者との間の契約やガイドラインによって定められます。

決まったルールがあるわけではなく、ケースバイケースですが、いくつかの一般的なパターンが存在します。

50:50の折半:最も一般的とされる分配率の一つです。

総収益を、元クリエイターと切り抜きチャンネル運営者で半分ずつ分け合います。

これは、シンプルで公平感があるため、多くの場面で採用されやすいモデルです。

60:40 や 70:30 など:元クリエイター側がより多くの割合を受け取るパターンです。

コンテンツの根幹を提供している著作権者の貢献度をより高く評価する考え方に基づいています。

クリエイターのブランド力が非常に強い場合や、事務所が管理している場合などに見られます。

この収益分配は、Content IDシステムを通じて行われる場合、あるいは当事者間で直接やり取りする場合もあります。

いずれにせよ、切り抜きチャンネルで得られる収益を計算する際には、この分配率を必ず考慮に入れなければなりません。

月間100万円の総収益があったとしても、分配率が50:50であれば、手元に残る利益は50万円となることを理解しておく必要があります。

結論:切り抜き動画の未来は「創造的な変革」にある

本稿では、YouTubeおよびTikTokにおける切り抜き動画の制作から収益化に至るまでの全貌を、法的リスク、プラットフォームの規約、実践的な技術という3つの側面から徹底的に解説してきました。

ここから導き出される結論は、もはや単に動画を短くカットして再投稿するだけの時代は完全に終わりを告げた、ということです。

切り抜き動画の世界は、元クリエイターからの法的圧力と、プラットフォームからの品質要求という二つの大きな力によって、新たなステージへと移行しています。

この新しい時代における持続的な成功の鍵は、3つの重要な戦略的思考に集約されます。

第一に、「パーミッション・エコノミー(許諾経済圏)」への適応です。

無断でコンテンツを利用する「無法地帯」は終わり、すべての活動は著作権者の明確な許可、すなわち公式ガイドラインの遵守やライセンス契約といった「許諾」を前提とする経済圏の中で行われなければなりません。

成功への第一歩は、ルールを破ることではなく、ルールの中で正々堂々と活動する権利を得ることから始まります。

第二に、「付加価値の絶対性」の認識です。

たとえ許可を得ていても、YouTubeの「再利用されたコンテンツ」ポリシーが示すように、プラットフォームは単なる複製コンテンツの氾濫を望んでいません。

成功するチャンネルは、独自の解説、鋭い視点、創造的な編集、面白いナレーションといった「変形的価値」を付加することで、元のコンテンツを新たな作品へと昇華させています。

これからの切り抜きクリエイターに求められるのは、編集スキルだけでなく、コンテンツに対する深い理解と独自の解釈、そしてそれを視聴者に伝えるストーリーテリングの能力です。

第三に、「プラットフォーム二元論戦略」の実践です。

YouTubeとTikTokは似て非なるプラットフォームであり、それぞれに異なる強みがあります。

拡散力と発見性に優れたTikTokを新規視聴者獲得のための「マーケティングツール」として活用し、そこで得たトラフィックを、より深いエンゲージメントと直接的な収益化が可能なYouTubeへと誘導する。

この戦略的な使い分けが、チャンネル全体の成長を最大化させます。

これからの切り抜き動画制作は、単なる作業ではなく、真の創造性が問われる領域となります。

著作権への敬意を払い、許可を得て、元動画への愛とリスペクトを込めて、あなただけの付加価値を創造する。

その先にこそ、クリエイターとして、そしてビジネスとしての持続的な成功が待っています。

未来は、最も速く切り抜く者ではなく、最も創造的に価値を付加する者のために開かれているのです。

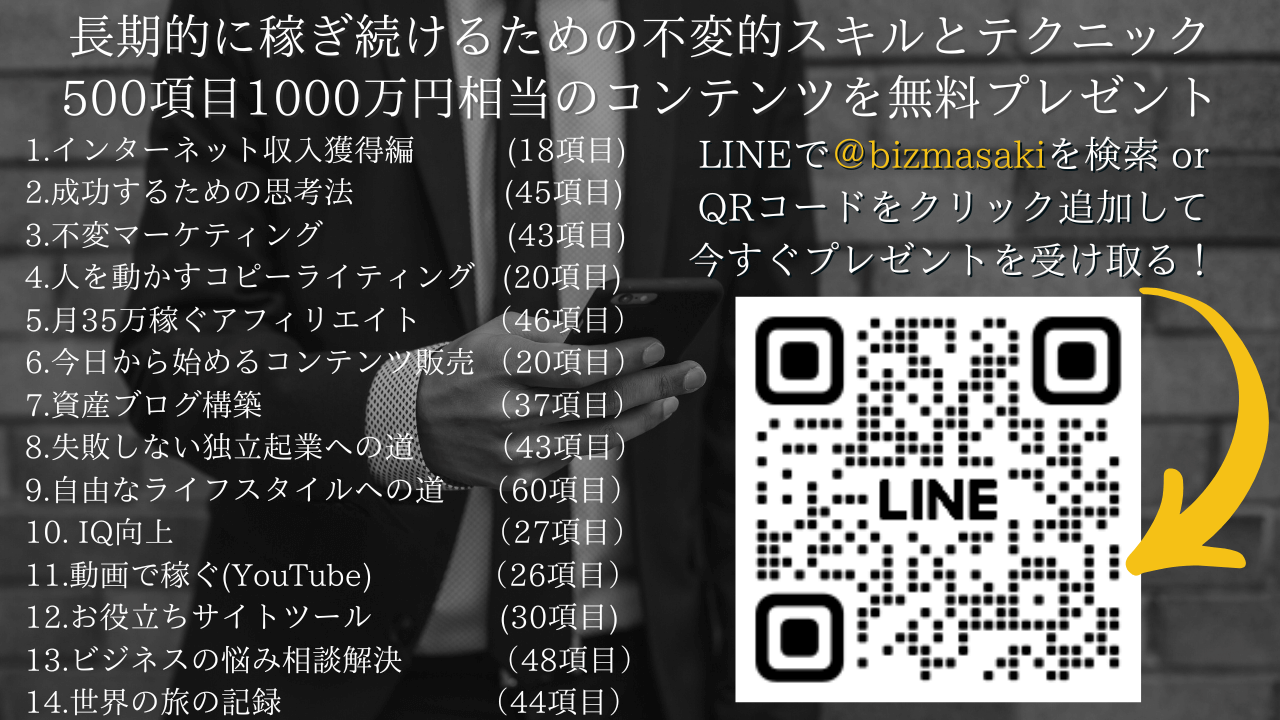

このブログだけでは話せない

インターネットビジネスで稼ぐための

ノウハウや思考、プライベート情報など

メルマガやLINE公式アカウントで配信中。

まだの場合はメルマガは

こちらからご登録下さい。

コメント