Masakiです。

「なんで、自分の文章って伝わらないんだろう…」

メルマガのリストを沢山集めたのに、全然反応がない。

せっかく時間をかけて作ったLPなのに、全く購入ボタンすらクリックされていない。

論理的に伝えようとすればするほど、人の心から離れていってしまうという、コミュニケーションにおける根源的な課題。

しかし、もし、あなたの言葉が魔法のように相手の心に浸透し、記憶に深く刻まれ、行動さえも変えてしまうとしたらどうでしょう。

Appleの創業者スティーブ・ジョブズが、新製品の発表で世界を熱狂させたように。

ピクサーのアニメーションが、国境や世代を超えて人々の涙を誘うように。

彼らが使っている「魔法」、それこそが「ストーリーテリング」です。

ストーリーテリングは、一部の才能ある人だけが持つ特殊能力ではありません。

それは、人間の脳と心理の仕組みに基づいた、誰でも学び、実践できる「科学的な技術」です。

この記事は、ストーリーテリングとは何かという本質的な定義から、その歴史的背景、脳科学・心理学に基づいた効果のメカニズム、偉大な物語を生み出すための普遍的な構造(フレームワーク)、そして、あなたが今日から実践できる具体的な作成ステップと練習法まで、ストーリーテリングに関する古今東西の知見を体系的に網羅したガイドです。

この記事を最後まで読み終えたとき、あなたは以下の変化を手にしているはずです。

人の心を惹きつけ、共感を生み出すコミュニケーションの本質を理解できる。

ビジネス、マーケティング、プレゼン、採用、自己紹介など、あらゆる場面で応用可能な「語りの型」を習得できる。

データや事実に命を吹き込み、忘れられないメッセージとして相手に届けることができる。

あなた自身の経験や想いを、価値ある物語へと昇華させ、自分というブランドを確立できる。

あなたの「伝える力」を根本から変革する、物語が持つ力を、学びましょう。

第1部:ストーリーテリングの礎 ― なぜ物語は人類最強のツールなのか

ストーリーテリングとは何か?―本質と定義をわかりやすく解説

ストーリーテリングという言葉を理解するためには、まずその基本的な意味から押さえる必要があります。

このセクションでは、言葉の起源からビジネスにおける現代的な定義、そして混同されがちな「ナラティブ」との違いまでを、分かりやすく解き明かしていきます。

ストーリーテリングの基本的な意味と語源

ストーリーテリング(Storytelling)は、その名の通り、英語の「Story(物語)」と「Telling(語ること)」を組み合わせた言葉です。

直訳すれば「物語を語ること」となり、これが最も基本的な意味です。

もともとは、図書館員や教師が子どもたちに向けて、本を使わずに昔話や童話を覚えて語って聞かせる「素話(すばなし)」や「おはなし会」といった活動を指す言葉として使われてきました。

本を介さず、語り手の言葉と表情、声のトーンだけで物語の世界を立ち上げ、聞き手との間に親密な関係を築くこの行為は、ストーリーテリングの原点と言えるでしょう。

単なる「お話」ではない、ビジネスにおけるストーリーテリング

現代、特にビジネスの文脈で「ストーリーテリング」という言葉が使われるとき、それは単なる「お話」以上の、より戦略的な意味合いを持ちます。

ビジネスにおけるストーリーテリングとは、「伝えたい想いやメッセージを、印象的な体験談やエピソードといった『物語』に乗せて語ることで、聞き手の感情に訴えかけ、共感や信頼を醸成し、最終的な行動を促すコミュニケーション手法」と定義できます。

多くの企業やプレゼンターは、自社の商品やサービスの優位性を伝えようとするあまり、機能の羅列、スペックの比較、データの提示といった論理的な説明に終始しがちです。

しかし、人間は論理だけで動くわけではありません。

むしろ、感情が動いたときにこそ、記憶に残り、行動を起こすのです。

ストーリーテリングは、この「感情」に働きかけるための強力なツールです。

例えば、以下のような情報を物語として伝えます。

創業者がどのような想いで会社を立ち上げたのかという「創業ストーリー」

開発チームが幾多の困難を乗り越えて製品を生み出した「開発秘話」

ある顧客がその商品を使ったことで人生がどう好転したかという「成功事例」

これらの物語は、無機質な商品やサービスに人間的な温かみと文脈を与えます。

聞き手は、単なる消費者としてではなく、物語の登場人物の一人として感情移入し、「この会社を応援したい」「この製品を使ってみたい」という気持ちを抱くようになります。

これが、ビジネスにおけるストーリーテリングの狙いであり、その本質です。

ストーリーテリングとナラティブの決定的な違い

近年、ストーリーテリングと共によく聞かれるようになった言葉に「ナラティブ(Narrative)」があります。

この二つは混同されがちですが、その本質には明確な違いが存在します。

この違いを理解することは、より高度なコミュニケーション戦略を考える上で非常に重要です。

一言で言えば、ストーリーテリングの主役が「語り手(企業)」であるのに対し、ナラティブの主役は「受け手(顧客)」です。

ストーリーテリングは、語り手が伝えたいメッセージを、起承転結のはっきりした「完結した物語」として提供します。

聞き手は、その物語を受け身で鑑賞する立場です。

企業が自社のウェブサイトで創業秘話を語るのは、典型的なストーリーテリングです。

一方、ナラティブは「語り」そのものや、語られる「世界観」を指します。

それは完結しておらず、受け手が自身の経験や価値観を投影し、物語の一部に参加し、解釈することで初めて意味を持つようになります。

企業が「あなたの挑戦を応援する」というブランドメッセージを掲げ、顧客がそのメッセージに自らの人生を重ね合わせ、SNSで「#〇〇(ブランド名)と挑戦」といったハッシュタグと共に自身の体験を投稿する時、そこにはナラティブが生まれています。

つまり、ストーリーテリングは「企業が語る物語」であり、ナラティブは「顧客が自分ごととして語り始める物語」なのです。

マーケティングにおいては、まず企業が魅力的なストーリーテリングを行うことでブランドの価値観を伝え、最終的には顧客一人ひとりがそのブランドを自らのナラティブ(人生の物語)に取り込んで語り始める状態を目指すのが理想的な流れと言えるでしょう。

この二つの概念の違いを、以下の表にまとめます。

| 項目 | ストーリーテリング | ナラティブ |

| 主役 | 語り手(企業・ブランド) | 受け手(顧客・社員) |

| 視点 | 一方向的(語り手 → 受け手) | 双方向的・参加型 |

| 時間軸 | 完結している(始まりと終わりがある) | 継続している(終わりがない) |

| 目的 | メッセージの伝達、説得、記憶への定着 | 世界観の共有、共感の醸成、コミュニティの形成 |

| ビジネスでの活用例 | 創業ストーリー、開発秘話、CM、プレゼン | ブランドの世界観、顧客がSNSで語る体験談 |

物語の歴史:洞窟壁画からSNSまで、人類が物語を求め続ける理由

私たちがなぜこれほどまでに物語に惹きつけられるのか、その答えは人類の長い歴史の中に隠されています。

物語は単なる娯楽ではなく、私たちの祖先が生き残り、社会を形成するための不可欠なツールでした。

その役割は、現代に至るまで形を変えながら受け継がれています。

進化心理学から見た物語の適応機能

人類の歴史を遡ると、ストーリーテリングは生存戦略そのものでした。

文字が発明される遥か以前、私たちの祖先は洞窟の壁画や口承によって物語を伝えていました。

そこには、獲物が豊富な狩り場の場所、危険な肉食動物が出没するエリア、食べられる植物と毒草の見分け方といった、生きるために不可欠な情報が詰まっていたのです。

単に「あそこは危険だ」と伝えるよりも、「昔、勇敢な若者が一人であの森に入り、牙の鋭い獣に襲われて帰らぬ人となった」という物語で伝えた方が、はるかに記憶に残り、教訓として深く刻まれます。

物語は、情報を感情と結びつけることで、生存確率を高めるための強力な記憶術だったのです。

また、物語は社会的な結束を強める役割も果たしました。

共通の神話や伝説を持つ部族は、同じ価値観やルールを共有し、一体感を育むことができました。

「我々は何者で、どこから来たのか」という問いに答える創世神話は、集団にアイデンティティを与え、困難な状況でも協力し合うための精神的な支柱となったのです。

現代の進化心理学者であるジョナサン・ゴットシャルは、その著書『ストーリーが世界を滅ぼす』の中で、人間を「The Storytelling Animal(物語る動物)」と定義しました。

彼は、物語、特にフィクションが、現実世界で起こりうる様々な問題を安全にシミュレーションするための「仮想現実(VR)装置」として機能してきたと主張します。

私たちは小説を読んだり映画を観たりすることで、恋愛、裏切り、友情、死といった複雑な社会的状況を、リスクを負うことなく「追体験」できます。

この仮想体験を通じて、他者の心を理解する能力(共感力)や、社会的なスキルを磨いているのです。

つまり、物語に没入する傾向は、社会的な動物である人間が生き抜くために進化させてきた、本能的な適応機能であると言えます。

神話と宗教におけるストーリーテリングの役割

人類の歴史において、最も影響力の大きな物語は、神話と宗教の中に存在します。

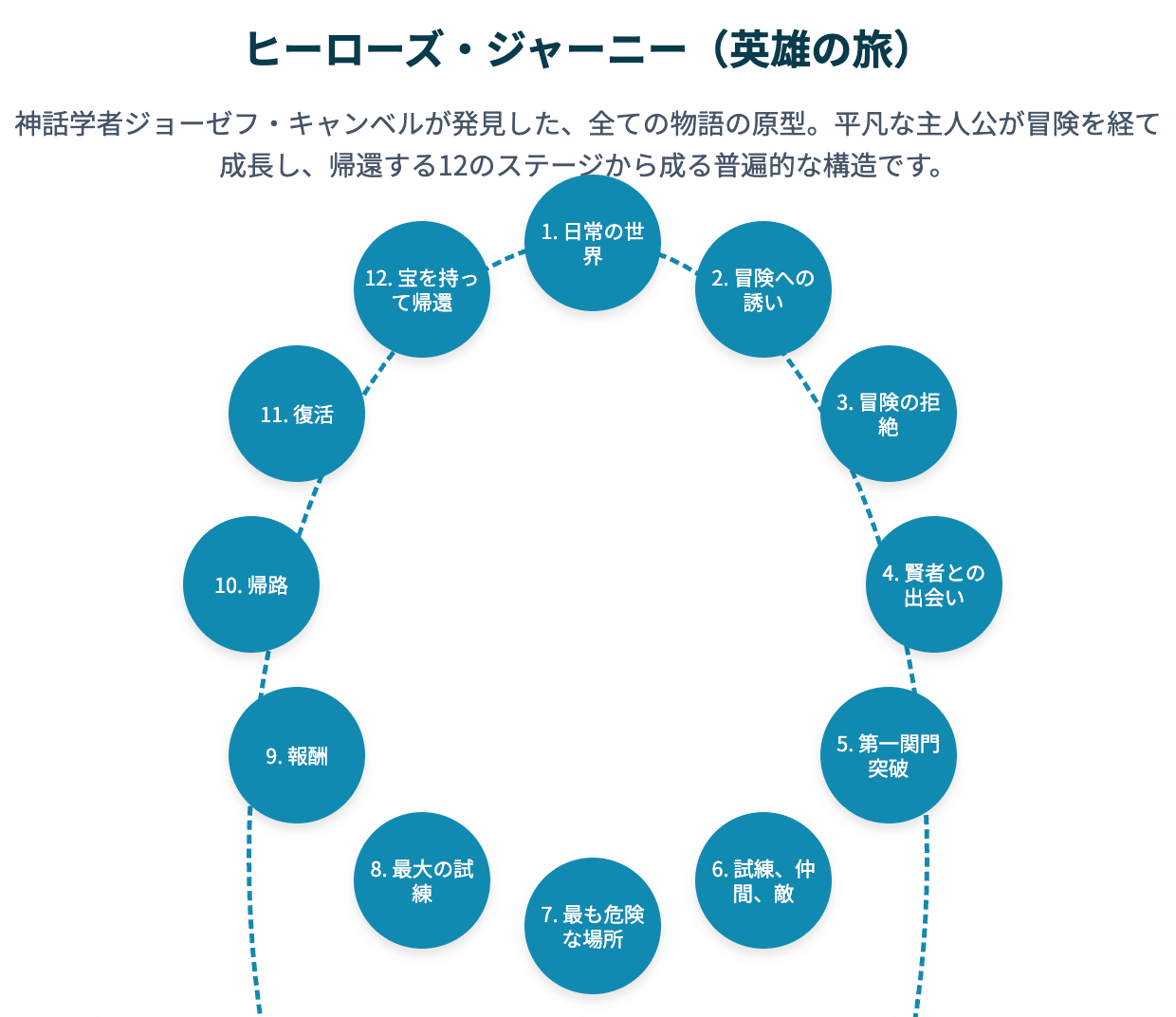

神話学者のジョーゼフ・キャンベルは、世界中の神話や伝説を比較研究し、文化や時代が異なっていても、そこに共通する普遍的な物語のパターンが存在することを発見しました。

彼が「モノミス(単一神話)」と名付けたこのパターンは、「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」として知られています。

これは、平凡な日常を送っていた主人公が、あるきっかけで冒険に旅立ち、賢者や仲間に出会い、数々の試練を乗り越え、最終的に成長して故郷に帰還するという物語構造です。

『スター・ウォーズ』のルーク・スカイウォーカーから『ハリー・ポッター』まで、古今東西の多くの物語がこの構造を持っています。

キャンベルは、この「英雄の旅」が、私たち一人ひとりが人生で経験する内面的な成長や自己変革のプロセスを象徴しているのだと説きました。

神話は、人生という困難な旅を歩むための「地図」であり、私たちが普遍的に抱える問いや葛藤に対する答えを示してくれるのです。

宗教もまた、強力なストーリーテリングによってその教えを広めてきました。

キリスト教における天地創造やイエス・キリストの生涯、仏教における釈迦の悟りへの道筋、イスラム教におけるムハンマドへの啓示など、各宗教の中心には、信者の世界観を形成し、生きる意味や目的を与える壮大な物語が存在します。

これらの物語は、単なる教義の解説書ではなく、奇跡、受難、復活といったドラマチックな展開を通じて、人々の感情に深く訴えかけます。

信者たちは、これらの物語を共有し、儀式を通じて追体験することで、共同体への帰属意識を強め、信仰を深めていくのです。

このように、神話や宗教は、ストーリーテリングがいかに人間の精神に深く作用し、文化や社会を形作ってきたかを示す壮大な証拠と言えるでしょう。

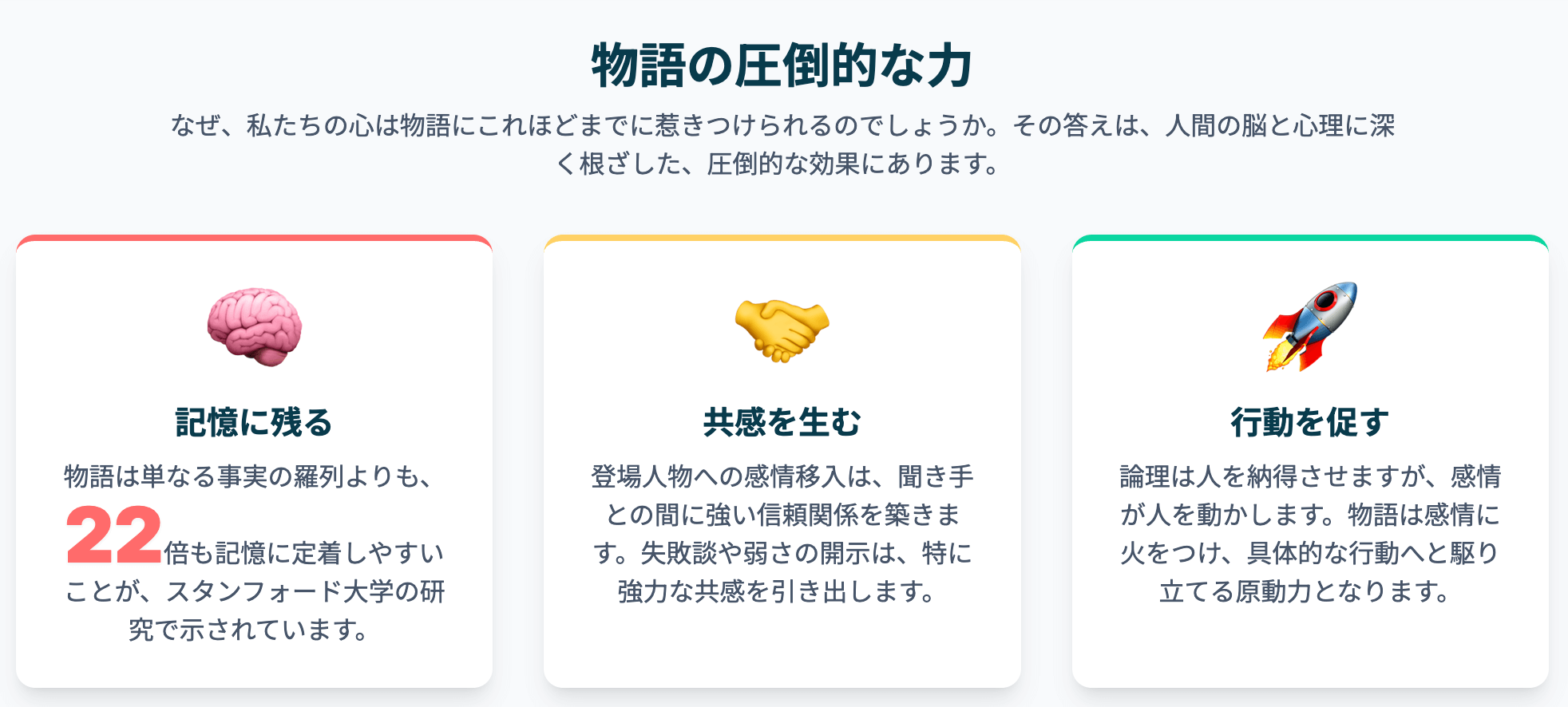

ストーリーテリングがもたらす絶大な効果:3つの核心的メリット

なぜビジネスリーダーやマーケター、教育者たちがこぞってストーリーテリングの重要性を説くのでしょうか。

それは、物語が人間の心理に働きかけ、他のどんなコミュニケーション手法よりも優れた、具体的かつ強力な効果をもたらすからです。

ここでは、その核心となる3つのメリットを詳しく解説します。

メリット1:共感を生み、強固な信頼関係を築く

ストーリーテリングの最大の効果は、聞き手との間に「共感」を生み出す力です。

物語には必ず登場人物がいます。

その登場人物が困難に立ち向かう姿や、葛藤する心情が描かれることで、聞き手は無意識のうちに自分自身をその人物に重ね合わせます。

そして、「その気持ち、よく分かる」「自分も同じような経験をしたことがある」と感じ、語られる内容を他人事ではなく「自分ごと」として捉え始めるのです。

特に、完璧な成功物語よりも、失敗談や苦労話、弱さをさらけ出すエピソード(自己開示)は、非常に強い共感を引き出します。

なぜなら、聞き手は語り手の「人間らしさ」に触れ、心理的な壁が取り払われるからです。

「この人も自分と同じように悩み、失敗する人間なんだ」と感じることで、親近感が湧き、深い信頼関係が構築されます。

商品やサービスを売り込む前に、まず「人」として信頼されること。

ストーリーテリングは、そのための最も効果的な橋渡し役となるのです。

メリット2:記憶に深く刻み込まれる

私たちの脳は、無味乾燥な事実やデータを記憶するのが苦手です。

一方で、感情を伴うエピソードは驚くほど鮮明に記憶に残ります。

小学生の時に学んだ算数の公式は忘れてしまっても、その頃に読んだ物語のあらすじは覚えている、という経験は誰にでもあるでしょう。

この現象は、科学的にも証明されています。

スタンフォード大学経営大学院のジェニファー・アーカー教授が行った研究によると、物語は単なる事実や数字の羅列よりも、最大で22倍も人々の記憶に残りやすいことが分かっています。

これは、脳の記憶の仕組みに関係しています。

事実やデータは「意味記憶」として処理されますが、これは関連性のない情報として忘れ去られやすい性質を持っています。

一方、物語は、感情や情景と結びついた「エピソード記憶」として処理されます。

脳は物語を聞くとき、単に言葉を理解するだけでなく、その場面を頭の中で映像化し、登場人物の感情をシミュレートします。

この「疑似体験」こそが、情報を忘れられない強力な記憶として脳に刻み込むのです。

あなたのメッセージを、一過性の情報で終わらせるのではなく、聞き手の心に長く留めたいのであれば、物語の形で伝えることが不可欠です。

メリット3:感情を動かし、行動を促す

最終的に、ビジネスにおけるコミュニケーションの目的は、相手に何らかの「行動」を促すことです。

それは商品の購入かもしれませんし、サービスへの申し込み、あるいは提案への賛同かもしれません。

そして、人を行動へと駆り立てる最も強力な原動力は、「感情」です。

論理的な説明は、相手を「納得」させることはできても、「動かす」までには至らないことが多々あります。

「この製品は機能的に優れている」と頭で理解しても、心が動かなければ購入ボタンは押されません。

ストーリーテリングは、この「感情」に直接火をつけることができます。

物語を通じて、商品やサービスを手に入れた後に訪れる「理想の未来」や「手に入る素晴らしい体験(ビジョン)」を鮮明に描き出すことで、聞き手の心に「そうなりたい」「それを手に入れたい」という強い欲求を喚起します。

現状の不満や課題を抱える登場人物が、あなたの提供する解決策によって幸せになる物語は、聞き手にとって希望そのものです。

その希望が感情を揺さぶり、「自分も変わりたい」という強い動機付けとなり、具体的な行動へとつながっていくのです。

人を動かしたいのであれば、理屈で説得するのではなく、物語で心を動かすこと。

これがストーリーテリングの持つ、究極の力です。

第2部:物語の科学 ― なぜ私たちはストーリーに心を奪われるのか

私たちが物語に夢中になり、登場人物に涙し、時には人生を変えるほどの感銘を受けるのはなぜでしょうか。

その背後には、偶然や感覚だけでは説明できない、人間の脳と心の科学的なメカニズムが存在します。

この部では、最新の脳科学と心理学の知見を基に、ストーリーテリングが持つ力の源泉を解き明かしていきます。

記憶のメカニズム:「事実の22倍」記憶に残る物語の脳科学

ストーリーテリングの効果を語る上で、必ずと言っていいほど引用されるのが「物語は事実より22倍記憶に残りやすい」という衝撃的なデータです。

この数字が一人歩きしている側面もありますが、その背景にある科学的根拠を理解することは、物語の力を最大限に引き出す上で極めて重要です。

ジェニファー・アーカー教授の研究とその本質

この有名な数字は、スタンフォード大学経営大学院のマーケティングおよび心理学の教授であるジェニファー・アーカー氏の研究に由来します。

彼女の実験は非常にシンプルでした。

学生たちに1分間のプレゼンテーション(ピッチ)をさせ、その内容を他の学生がどれだけ覚えているかを調査したのです。

結果は驚くべきものでした。

ほとんどの学生が事実や統計データを中心にピッチを構成したのに対し、ごく一部の学生は物語を用いてピッチを行いました。

発表後、内容を覚えているか尋ねたところ、統計データを記憶していた学生はわずか5%だったのに対し、物語を記憶していた学生は63%にも上りました。

この記憶の定着率の差が、「約22倍」という数字の根拠となっています。

もちろん、この数字は特定の実験条件下での結果であり、すべての状況で22倍の効果が保証されるわけではありません。

一部では、この数字の科学的根拠が誇張されているとの指摘もあります。

しかし、ここで重要なのは数字の正確性そのものではなく、「物語という形式が、人間の記憶に対して圧倒的に優位である」という本質的な結論です。

では、なぜこのような大きな差が生まれるのでしょうか。

エピソード記憶と意味記憶:脳が物語を好む理由

その答えは、私たちの脳が情報を処理し、保存する方法にあります。

脳科学では、長期記憶を大きく「意味記憶」と「エピソード記憶」に分類します。

意味記憶:言葉の意味、歴史の年号、数学の公式など、一般的な知識や情報に関する記憶です。

これらは文脈から切り離された無機質なデータであり、意識的に反復学習しない限り、忘れやすいという特徴があります。

プレゼンテーションで示される箇条書きのデータやスペック表は、主にこの意味記憶に働きかけます。

エピソード記憶:個人の具体的な体験に関する記憶です。

「昨日の夕食に何を食べたか」「初めて自転車に乗れた日のこと」など、時間、場所、感情、五感の情報がセットになっています。

エピソード記憶は、感情と強く結びついているため、非常に鮮明で、長期にわたって保存されやすい性質を持っています。

ストーリーテリングは、まさにこの「エピソード記憶」の仕組みをハッキングする技術です。

物語を聞くとき、私たちの脳は単に言語情報を処理しているだけではありません。

脳スキャン(fMRI)研究によれば、物語に触れているとき、言語野だけでなく、視覚野、聴覚野、運動野、そして感情を司る扁桃体など、脳の広範な領域が活性化することが分かっています。

つまり、私たちは物語を「情報」として聞いているのではなく、頭の中でその情景を「体験」しているのです。

この感情を伴う疑似体験が、情報を忘れがたい強力なエピソード記憶として脳に刻み込むのです。

事実を伝えるだけでは、脳の限られた領域しか使われません。

しかし、物語にすることで、脳全体を巻き込む壮大なシンフォニーが始まり、それが圧倒的な記憶力の差を生み出しているのです。

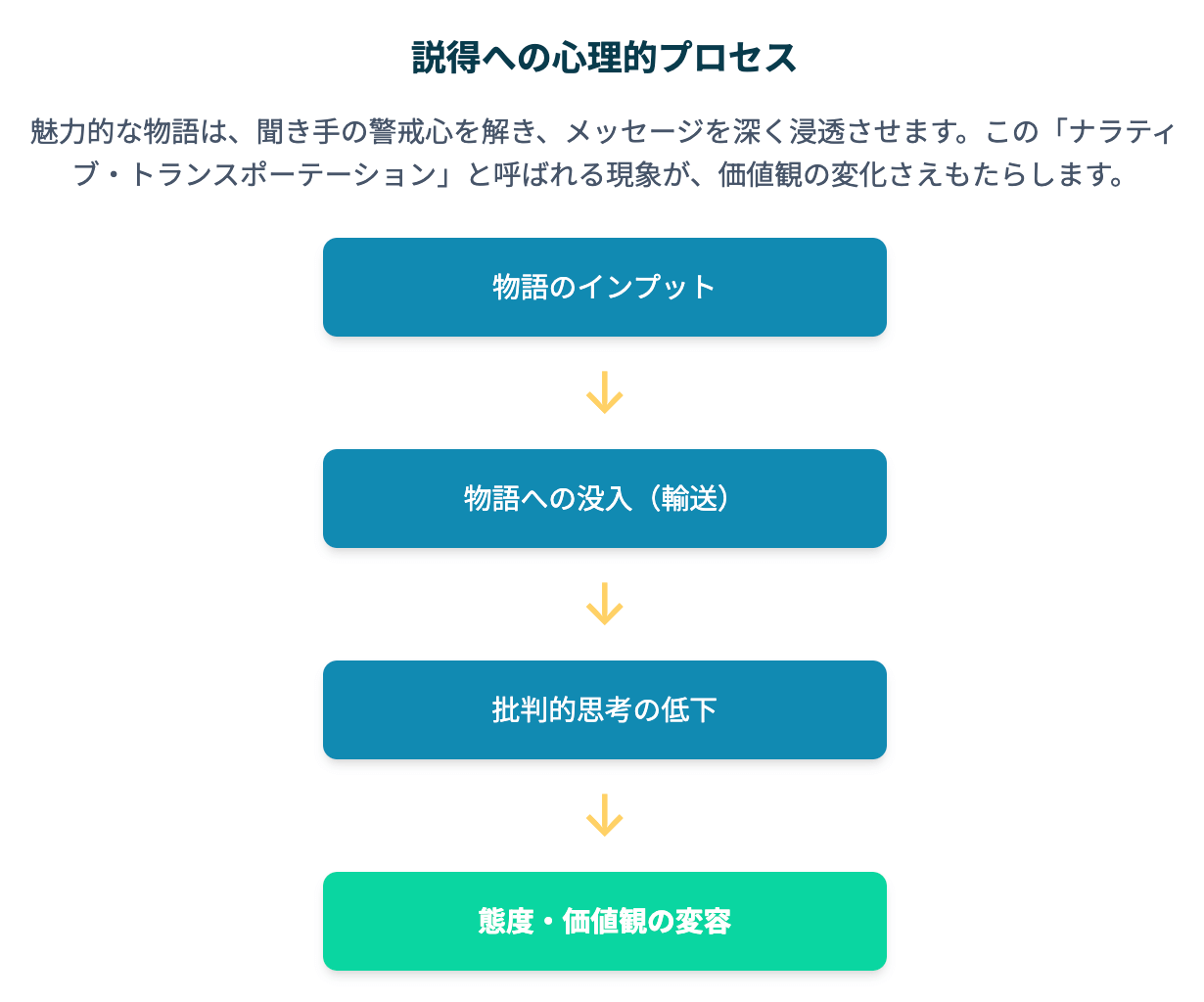

共感の心理学:物語が「自分ごと」になる「ナラティブ・トランスポーテーション」理論

優れた物語は、私たちを現実世界から引き離し、物語の世界へと完全に没入させます。

この現象は、心理学において「ナラティブ・トランスポーテーション(物語による輸送)」理論として知られています。

この「輸送」状態こそが、物語が持つ共感と説得の力の源泉です。

鏡ニューロンとオキシトシン:他者の体験を追体験する脳の仕組み

私たちが物語の登場人物に深く感情移入できるのはなぜでしょうか。

その鍵を握るのが、「鏡ニューロン(ミラーニューロン)」と呼ばれる神経細胞です。

鏡ニューロンは、他者の行動を観察したときに、あたかも自分がその行動を行っているかのように活動する性質を持っています。

例えば、誰かがリンゴをかじるのを見ると、自分の脳の運動野の一部が発火するのです。

この仕組みは、感情にも当てはまります。

物語の中で登場人物が悲しみに暮れるシーンを読むと、私たちの脳は、自分が悲しい時と同じような活動パターンを示します。

つまり、私たちは登場人物の感情を、脳レベルで「追体験」しているのです。

この神経科学的な共感メカニズムが、物語を「自分ごと」として感じるための基盤となっています。

さらに、感動的な物語に触れると、私たちの脳内では「オキシトシン」というホルモンが分泌されることが、神経経済学者ポール・ザック博士の研究で明らかになっています。

オキシトシンは、母子の絆や恋愛関係において重要な役割を果たすことから、「愛情ホルモン」や「信頼ホルモン」とも呼ばれます。

このホルモンが分泌されると、他者への共感、信頼、協力的な行動が促進されます。

つまり、良い物語は、聞き手の脳内に化学的な変化を引き起こし、語り手やそのメッセージに対する信頼感を自然に高める効果があるのです。

感情移入がもたらす説得効果

物語に深く没入する「ナラティブ・トランスポーテーション」状態にあるとき、私たちの心には特有の変化が起こります。

心理学の研究によれば、この状態では、現実世界への注意が減少し、物語に対する批判的な思考や反論的な態度が著しく抑制されることが分かっています。

普段、私たちは広告やプレゼンテーションに接する際、「これは本当だろうか?」「何か裏があるのではないか?」と無意識のうちに警戒心を持っています。

しかし、魅力的な物語の世界に「輸送」されている間、この警戒システムは一時的にオフになります。

私たちは物語の論理的な矛盾やご都合主義に気づきにくくなり、物語の中で提示される価値観や信念を、より素直に受け入れるようになるのです。

これは、物語が持つ説得力の核心部分です。

聞き手を論破するのではなく、物語の世界に招待し、夢中にさせる。

そうすることで、心の扉が自然に開き、伝えたいメッセージが抵抗なく、深く浸透していくのです。

これが、単なるデータや主張が持ち得ない、ストーリーテリングならではの洗練された説得のメカニズムです。

説得と行動変容のメカニズム

物語は、単に共感を呼び、記憶に残るだけではありません。

私たちの価値観を揺さぶり、行動を根本から変える力を持っています。

その背景には、人間の認知的な仕組みを利用した、巧みな心理的プロセスが存在します。

認知的不協和:物語による価値観の変化

心理学には「認知的不協和」という理論があります。

これは、人が自分の中に矛盾する二つの認知(考えや信念)を抱えたとき、または自分の信念と行動が矛盾したときに、不快な緊張状態(不協和)を経験するというものです。

そして、人はその不快感を解消するために、どちらかの認知や行動を変化させようと動機づけられます。

ストーリーテリングは、この認知的不協和を巧みに利用して、人々の価値観の変容を促します。

例えば、ある物語が、これまで「正しい」と信じてきた価値観とは異なる視点を持つ主人公を描いているとします。

読者は主人公に感情移入するにつれて、主人公の価値観にも共感し始めます。

すると、読者の心の中には「自分が元々持っていた価値観」と「物語を通じて共感した新しい価値観」という二つの矛盾した認知が生まれます。

この認知的不協和という不快な状態を解消するため、読者の心は、二つの価値観を統合したり、新しい価値観の方へと自らの信念を修正したりする方向に動きます。

物語は、直接的に「あなたの考えは間違っている」と説教するのではなく、登場人物の葛藤と成長の旅を追体験させることで、聞き手が自らの意志で価値観をアップデートする手助けをするのです。

これは、非常に自然で強力な説得のプロセスです。

スキーマ理論:物語が既存の思い込みをどう書き換えるか

「スキーマ」とは、私たちが世界を理解し、情報を効率的に処理するために、過去の経験に基づいて脳内に形成された知識の枠組みやテンプレートのことです。

例えば、「図書館」と聞けば、静かで、本がたくさんあり、司書がいる、といった一連のイメージ(スキーマ)が自動的に思い浮かびます。

このスキーマは、物事を素早く理解するのに役立つ一方で、固定観念やステレオタイプの源にもなります。

一度形成されたスキーマは、なかなか変わりにくいものです。

ストーリーテリングは、この固定化されたスキーマに挑戦し、それを書き換える力を持っています。

例えば、多くの人が「ファストフード」に対して「不健康で太る」というスキーマを持っているかもしれません。

このスキーマに対して、企業が「当社の製品は健康的です」と論理的に主張しても、なかなか覆すことは難しいでしょう。

しかし、ここでサブウェイが展開したようなストーリーテリングが有効になります。

「ある大学生が、サブウェイのサンドイッチを食べ続けながら、見事にダイエットに成功した」という具体的な物語は、聞き手の「ファストフード=不健康」というスキーマに強力な矛盾(認知的不協和)を生み出します。

この感動的で信憑性のある物語は、既存のスキーマに風穴を開け、「サブウェイはヘルシーな選択肢になりうる」という新しいスキーマを形成するきっかけを与えるのです。

このように、物語は抽象的な概念や固定観念を、具体的なエピソードによって打ち破り、人々の認識を根本から再構築する力を持っているのです。

これらの科学的知見を統合すると、ストーリーテリングの本質がより深く見えてきます。

それは単なる「分かりやすい情報伝達術」ではありません。

むしろ、聞き手の脳内で既存の知識(スキーマ)を揺さぶり、感情移入を通じて新しい情報を「体験」として処理させ、その結果生じる認知的不協和を解消する過程で、聞き手の価値観や世界の見方そのものを変容させる「認知的な変革プロセス」なのです。

この深いレベルでの変化こそが、ストーリーテリングがマーケティング、教育、そしてリーダーシップにおいて絶大な効果を発揮する理由に他なりません。

第3部:偉大な物語の設計図 ― 心を掴むストーリーの構造とフレームワーク

人の心を動かす物語には、時代や文化を超えて共通する「型」が存在します。

それは、物語という複雑なものを構築するための、先人たちの知恵が詰まった設計図です。

この部では、ハリウッド映画から世界的アニメーションスタジオ、さらにはビジネスプレゼンまで、あらゆる分野で活用されている代表的な物語のフレームワークを徹底的に解剖します。

これらの設計図を理解することで、あなたは自身の経験や伝えたいメッセージを、人々を惹きつける強力な物語へと昇華させることができるようになります。

まず、主要なフレームワークの特徴を一覧で見てみましょう。

これにより、各理論の全体像と、あなたの目的に合った最適なツールがどれなのかを把握することができます。

| フレームワーク名 | 提唱者/普及者 | 主要なステージ/要素 | 最適な用途 |

| ヒーローズ・ジャーニー | ジョーゼフ・キャンベル / C・ボグラー | 12のステージ(日常、冒険、試練、帰還など) | 自己成長、変革の物語、ブランドストーリー、人生の物語 |

| 三幕構成 | アリストテレス / シド・フィールド | 3つの幕(設定、対立、解決) | 映画、プレゼンテーション、一般的な物語全般、シンプルな構成 |

| ピクサーの22のルール | エマ・コーツ(元ピクサー) | 22の創作ルール(心構えやテクニック) | 感情的な深み、キャラクター中心の物語、創作のヒント |

| BS2(ブレイク・スナイダー・ビート・シート) | ブレイク・スナイダー | 15のビート(物語の重要な転換点) | 商業映画、売れる小説、エンターテインメント性の高いコンテンツ |

全ての物語の原型:「ヒーローズ・ジャーニー(神話の法則)」徹底解剖

数ある物語理論の中で、最も根源的で影響力のあるものが「ヒーローズ・ジャーニー」です。

これは、世界中の神話に共通して見られる、英雄の成長物語のパターンを体系化したものです。

ジョーゼフ・キャンベルとクリストファー・ボグラーの理論

この理論の礎を築いたのは、神話学者のジョーゼフ・キャンベルです。

彼は著書『千の顔を持つ英雄』の中で、世界各地の神話や伝説の主人公が、文化的な違いを超えて、驚くほど似通った冒険の旅路を辿ることを発見し、これを「モノミス(単一神話)」と名付けました。

その後、ディズニーの脚本家であったクリストファー・ボグラーが、この難解な神話理論をハリウッドの映画制作者たちが実践で使えるように、より分かりやすく12のステージに再構成しました。

これが現在広く知られている「ヒーローズ・ジャーニー(神話の法則)」です。

『スター・ウォーズ』のジョージ・ルーカスがキャンベルの理論に多大な影響を受けたことは有名であり、このフレームワークは現代の物語創作における普遍的な羅針盤となっています。

「日常世界」から「宝の持ち帰り」まで12のステージ解説

ヒーローズ・ジャーニーは、主人公の変容の旅を12の段階(ステージ)で描きます。

ここでは、各ステージを映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』を例に解説します。

1.日常の世界 (The Ordinary World): 物語の始まり。

主人公が平凡で、変化のない日常を送っている様子が描かれます。

(例:砂漠の惑星タトゥイーンで、叔父夫婦と暮らす農家の青年ルーク・スカイウォーカー)

2.冒険への誘い (The Call to Adventure): 主人公の日常を揺るがす事件が起こり、冒険への扉が開かれます。

(例:ルークがドロイドR2-D2から、レイア姫の助けを求めるメッセージを受け取る)

3.冒険の拒絶 (Refusal of the Call): 主人公は未知への恐怖や自信のなさから、一度はその誘いを断ります。

(例:ルークは「自分はただの農夫だ」と言い、オビ=ワン・ケノービの誘いを断る)

4.賢者との出会い (Meeting the Mentor): 主人公を導き、助言や特別な道具を与える師匠的な存在が現れます。

(例:隠遁していたジェダイの騎士、オビ=ワン・ケノービとの出会い。

父のライトセーバーを渡される)

5.第一関門突破 (Crossing the First Threshold): 主人公は覚悟を決め、日常の世界から非日常の冒険の世界へと足を踏み入れます。

(例:帝国軍に叔父夫婦を殺され、ルークはジェダイになることを決意し、タトゥイーンを離れる)

6.試練、仲間、敵対者 (Tests, Allies, and Enemies): 冒険の世界で、主人公は様々な試練に直面し、助けとなる仲間や、行く手を阻む敵と出会います。

(例:モス・アイズリーの酒場でハン・ソロやチューバッカと出会い、帝国軍と戦う)

7.最も危険な場所への接近 (Approach to the Inmost Cave): 主人公は、旅の最終目的に関わる最も危険な場所へと近づいていきます。

(例:帝国軍の巨大要塞デス・スターに潜入する)

8.最大の試練 (The Ordeal): 主人公は死に直面するほどの最大の困難に立ち向かいます。

古い自分が「死に」、新しい自分へと生まれ変わる瞬間です。

(例:ゴミ圧縮機に閉じ込められ、絶体絶命の危機に陥る)

9.報酬 (The Reward): 最大の試練を乗り越えた主人公は、目的としていた宝(物理的なもの、あるいは知恵や力)を手に入れます。

(例:レイア姫を救出することに成功する)

10.帰路 (The Road Back): 主人公は手に入れた宝を持って、日常の世界への帰路につきます。

しかし、追っ手がかかるなど、帰り道も決して楽ではありません。

(例:デス・スターから脱出するが、帝国軍の追撃を受ける)

11.復活 (The Resurrection): 日常の世界に戻る直前、主人公は最後の試練に直面します。

ここで冒険で得た学びを証明し、完全に新しい存在として「復活」します。

(例:デス・スター攻略戦で、フォースの力を信じて最後の攻撃を成功させる)

12.宝を持っての帰還 (Return with the Elixir): 主人公は冒険で得た「宝(エリクサー)」を持って日常の世界に帰還し、その宝を世界や共同体のために役立てます。

(例:デス・スターを破壊し、反乱軍に勝利をもたらした英雄として迎えられる)

ビジネスや自己紹介への応用テンプレート

この壮大な物語構造は、ビジネスや個人のキャリアにも応用できます。

ビジネスへの応用: 顧客を「英雄」と捉えます。

日常の世界: 顧客が抱えている課題や悩み。

冒険への誘い: あなたの商品やサービスとの出会い。

賢者: あなたの会社やブランド。

魔法のアイテム: あなたの商品やサービスが提供する具体的な機能や価値。

試練の克服と帰還: 顧客があなたの商品を使って課題を解決し、より良い状態(理想の未来)を手に入れる物語。

自己紹介への応用: あなた自身を「英雄」として、成長の物語を語ります。

過去(日常の世界〜試練): 私は過去に〇〇という課題や困難を抱えていました。

現在(報酬〜復活): しかし、△△という行動や挑戦を通じて、その困難を乗り越え、□□というスキルや学びを得ることができました。

未来(宝の持ち帰り): この経験で得た□□を活かして、貴社(あるいは社会)に貢献したいと考えています。

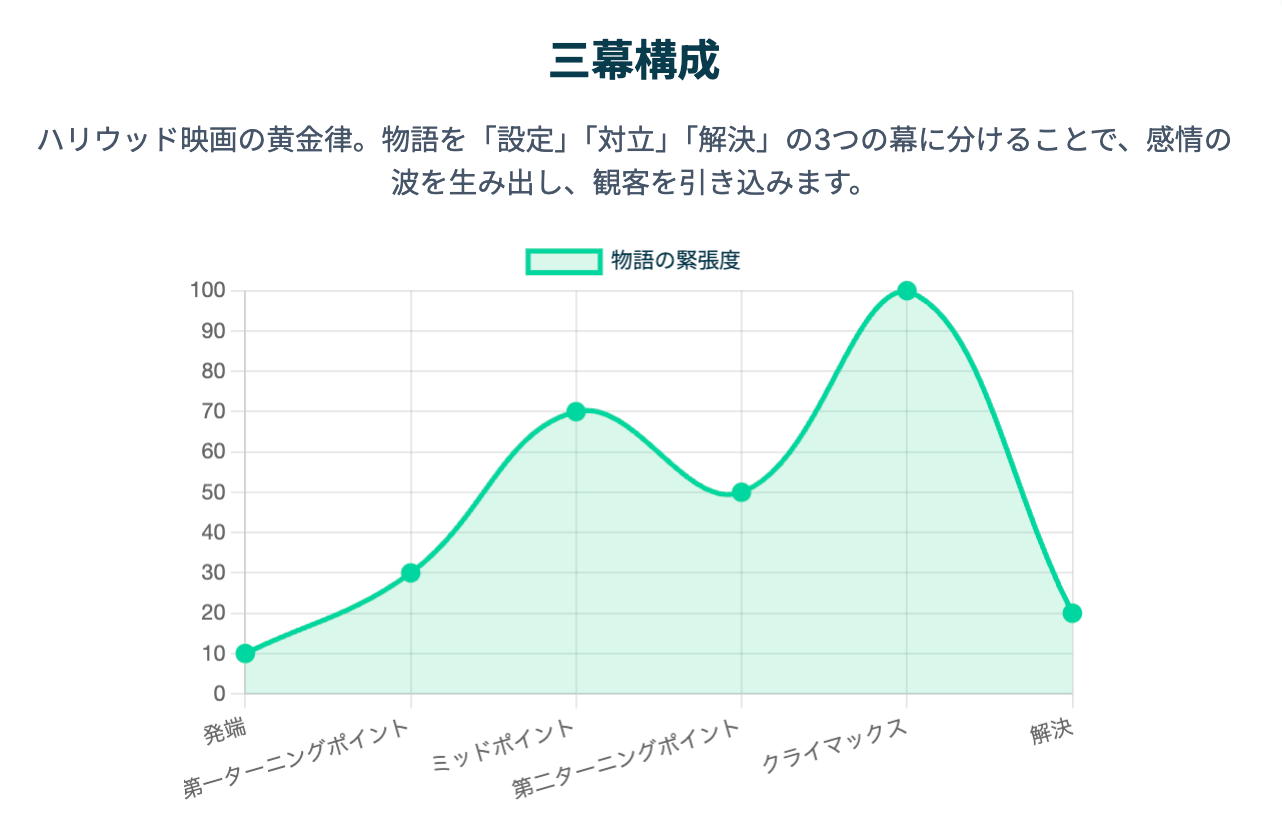

ハリウッド映画の黄金律:「三幕構成」で伝える技術

三幕構成は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが『詩学』で提唱した戯曲の構造に端を発し、現代ではハリウッドの脚本術の基本として確立されている、最もシンプルで強力な物語フレームワークです。

物語全体を「始まり」「中間」「終わり」の3つの幕(Act)に分割することで、聞き手が自然に理解し、感情移入しやすい流れを生み出します。

第1幕:設定(セットアップ)

物語の導入部であり、全体の約4分の1を占めます。

この幕の役割は、物語を理解するために必要な情報を観客に提示することです。

主人公の紹介: 主人公は誰で、どんな性格なのか。

世界観の提示: 物語の舞台はいつ、どこなのか。

現状の描写: 主人公はどのような日常を送っているのか。

テーマの提示: 主人公が抱えている内面的な問題や、これから乗り越えるべき課題は何か。

そして、第1幕の終わりには「インサイティング・インシデント(きっかけとなる事件)」が起こり、主人公は非日常の世界へと旅立つことを余儀なくされます。

これが物語を本格的に動かす最初のターニングポイントです。

第2幕:対立(コンフロンテーション)

物語の中核を成す部分で、全体の約半分を占める最も長い幕です。

第1幕で設定された問題を解決するため、主人公が様々な障害や敵と対立し、葛藤する姿が描かれます。

主人公は試行錯誤を繰り返し、時には失敗し、絶望します。

しかし、その過程で新たな仲間やスキルを得て、少しずつ成長していきます。

第2幕のちょうど中間地点には「ミッドポイント」と呼ばれる重要な転換点が置かれることが多く、ここで事態が急変したり、主人公が重要な気づきを得たりして、物語は後半に向けて加速していきます。

この幕で、主人公がどれだけ困難な状況に追い込まれるかが、クライマックスの感動を大きく左右します。

第3幕:解決(レゾリューション)

物語の終盤であり、全体の約4分の1を占めます。

第2幕の終わり、主人公がどん底の状態に陥ったところで、最後の決断を迫られる第二のターニングポイントが訪れます。

そして第3幕では、その決断に基づき、物語のクライマックスへと突入します。

主人公は、第2幕での経験を通じて得た力と知恵を総動員して、最大の敵や最後の試練に立ち向かいます。

そして、見事に勝利を収め(あるいは敗北し)、物語の冒頭で提示された問題が解決されます。

物語は結末を迎え、主人公は成長を遂げた新しい日常へと戻っていきます。

このカタルシス(解放感)こそが、三幕構成がもたらす物語の醍醐味です。

ピクサーに学ぶ感情を揺さぶる物語の作り方

『トイ・ストーリー』『ファインディング・ニモ』『リメンバー・ミー』など、数々の傑作を生み出し続けるアニメーションスタジオ、ピクサー。

彼らの作品が世界中の人々の心を掴んで離さない理由は、その圧倒的な映像美だけでなく、緻密に計算されたストーリーテリングにあります。

ここでは、ピクサーの創作哲学の核心に迫ります。

人を惹きつける「22のルール」全解説

元ピクサーのストーリーアーティストであるエマ・コーツが、かつて自身のTwitterで公開した「ストーリーテリングのための22のルール」は、今や世界中のクリエイターにとってのバイブルとなっています。

これは厳格な規則ではなく、良い物語を作るための心構えやヒント集です。

ここでは、特に重要なルールをいくつか抜粋して解説します。

ルール1:主人公の成功よりも、挑戦する姿勢を称賛しよう。

観客は、完璧なヒーローよりも、失敗しても何度も立ち上がる不完全なキャラクターにこそ共感し、応援したくなるものです。

ルール4:物語の基本構造を抑えよう。

「むかしむかし、あるところに…がいました。

毎日、彼は…をしていました。

でもある日、…なことが起こりました。

そのせいで、彼は…。

そしてついに、彼は…しました。」

このシンプルな型は、どんな物語にも応用できる骨格となります。

ルール7:エンディングから考えよう。

物語の着地点が分かっていれば、そこへ至るまでの道のりをより効果的に設計できます。

エンディングは物語の心臓部であり、最も難しい部分だからこそ、最初に固めておくべきです。

ルール13:キャラクターには、はっきりとした意見を持たせよう。

受動的で、周りに流されるだけのキャラクターは退屈です。

たとえ間違っていても、強い信念や意見を持つキャラクターこそが、物語を動かし、観客の記憶に残ります。

ルール15:もしあなたがそのキャラクターだったら、どう感じるか?

非現実的な設定の物語であっても、キャラクターの感情がリアルで正直であれば、観客は信憑性を感じ、共感することができます。

ルール19:偶然は、主人公を窮地に陥れるために使おう。

救うために使ってはならない。

主人公が困難に陥るのは偶然でも許されますが、その困難を乗り越えるのが都合の良い偶然であってはなりません。

それは観客を興ざめさせます。

解決は、主人公自身の努力と成長によってもたらされるべきです。

これらのルールは、ピクサーがいかにキャラクターの内面的な葛藤と成長、そして観客の感情を大切にしているかを示しています。

物語の骨格を作る「ストーリー・スパイン」

前述のルール4で紹介されたテンプレートは、「ストーリー・スパイン(物語の背骨)」と呼ばれ、ピクサーの脚本家たちがアイデアの初期段階で用いる非常に強力なツールです。

- Once upon a time there was… (昔々あるところに…がいました)

- Every day,… (毎日、彼は…をしていました)

- One day… (でもある日、…なことが起こりました)

- Because of that,… (そのせいで、彼は…)

- Because of that,… (そのせいで、彼は…)

- Until finally… (そしてついに、彼は…しました)

この6つのステップに沿って文章を埋めていくだけで、物語の基本的な構造(日常→事件→冒険→結末)が自然と出来上がります。

例えば、『ファインディング・ニモ』はこのように要約できます。

- 昔々、心配性のクマノミのマーリンと、息子のニモがいました。

- 毎日、マーリンはニモに海の危険を言い聞かせていました。

- でもある日、ニモは人間に捕らえられてしまいます。

- そのせいで、マーリンはニモを探すため、広大な海へと旅に出なければなりませんでした。

- そのせいで、マーリンはドリーという忘れん坊の魚と出会い、サメやクラゲといった数々の危険を乗り越えました。

- そしてついに、マーリンはニモと再会し、息子を信じることの大切さを学びました。

このストーリー・スパインは、複雑な物語のアイデアをシンプルに整理し、その核心が何かを確認するための優れた出発点となります。

売れる脚本の法則:「ブレイク・スナイダー・ビート・シート(BS2)」

「ブレイク・スナイダー・ビート・シート(BS2)」は、ハリウッドの脚本家ブレイク・スナイダーが自身の著書『SAVE THE CATの法則』の中で提唱した、非常に実践的な物語構成テンプレートです。

三幕構成をさらに細分化し、物語を15の重要な「ビート(転換点)」に分解することで、脚本家が物語のペース配分や構成を具体的に設計できるようにしたものです。

商業的に成功する映画の多くが、この構造に沿っているとされています。

15のビート(物語の要素)詳細ガイド

BS2は、物語の進行度(%)と共に各ビートが配置されるべきタイミングを示しているのが特徴です。

(ページ数や上映時間に対する割合)

【第1幕】

1.オープニング・イメージ (1%): 物語のトーンとテーマを象徴する最初の映像。

主人公の「変化前」の姿を見せる。

2.テーマの提示 (5%): 登場人物のセリフなどを通じて、この物語が何についての話なのかが示唆される。

3.セットアップ (1-10%): 主人公の日常、抱えている問題、そして主要な登場人物が紹介される。

4.きっかけ (10%): 主人公の日常を破壊する事件が起こる。

(ヒーローズ・ジャーニーの「冒険への誘い」に相当)

5.悩みのとき (10-20%): 主人公は「きっかけ」に対して悩み、冒険に出ることをためらう。

【第2幕】

6. 第1ターニング・ポイント (20%): 主人公が決断を下し、後戻りできない形で新しい世界(冒険)へと足を踏み入れる。

第1幕と第2幕の境界。

7. Bストーリー (22%): 本筋(Aストーリー)とは別のサブプロットが始まる。

多くの場合、恋愛や師弟関係が描かれ、物語のテーマを補強する。

8. お楽しみ (20-50%): 予告編で使われるような、この物語の「売り」となる部分。

主人公が新しい世界を探求し、様々な出来事を経験する。

9. ミッドポイント (50%): 物語のちょうど中間点。

事態が急変し、主人公が偽りの勝利を手にするか、あるいは偽りの敗北を喫する。

物語の賭け金(ステークス)が上がる。

10. 迫りくる悪いやつら (50-75%): ミッドポイント以降、状況が悪化し始め、敵の力が強まり、主人公は追い詰められていく。

11. すべてを失って (75%): 主人公にとって最悪の事態が起こる。

仲間、信頼、希望など、大切なものを失い、どん底に突き落とされる。

「死」の匂いがする瞬間。

12. 心の暗闇 (75-80%): 「すべてを失って」を受け、主人公は絶望の淵に沈む。

しかし、この内省の期間を通じて、物語のテーマに関する重要な気づきを得る。

13. 第2ターニング・ポイント (80%): 心の暗闇を抜けた主人公が、Bストーリーの登場人物の助言などによって解決策を見出し、最後の戦いに向けて立ち上がる決意をする。

第2幕と第3幕の境界。

【第3幕】

14. フィナーレ (80-99%): 主人公が第2幕で得た学びを活かし、問題の根本原因と対決し、解決する。

AストーリーとBストーリーが統合され、物語がクライマックスを迎える。

15. ファイナル・イメージ (99-100%): オープニング・イメージと対になる最後の映像。

主人公の「変化後」の姿が示され、物語の結末を象徴する。

Webコンテンツやプレゼンへの応用方法

この映画脚本用のテンプレートは、Webのランディングページ(LP)やビジネスプレゼンテーションにも応用できます。

聞き手や読者を「主人公」と見立て、彼らの感情の旅を設計するのです。

オープニング・イメージ: 読者が抱える問題点を象徴するキャッチコピーや画像。

きっかけ: 問題を解決できるかもしれないという希望の提示(商品の紹介)。

お楽しみ: 商品やサービスがもたらす具体的なメリットやベネフィットの紹介。

ミッドポイント: 最も強力なベネフィットや、導入の決め手となる社会的証明(お客様の声など)の提示。

すべてを失って: この商品を導入しない場合に訪れる最悪の未来を暗示する。

フィナーレ: 導入を決断し、問題が解決された理想の未来像を提示し、行動を促す(購入ボタン)。

その他の強力な物語理論

ヒーローズ・ジャーニーや三幕構成以外にも、物語を分析し、構築するための有用な理論は数多く存在します。

ここでは、特に知っておくと視野が広がる二つの理論を簡潔に紹介します。

ウラジーミル・プロップの「物語の31の機能」

ロシアの昔話研究者であったウラジーミル・プロップは、100以上のロシア魔法昔話を分析し、登場人物の名前や属性は異なっていても、その「行動」には共通のパターンがあることを見出しました。

彼は、物語の筋を発展させる上で登場人物が果たす行動を「機能」と名付け、それらが31種類に分類でき、しかもほぼ決まった順序で出現することを明らかにしました。

例えば、「主人公が家を留守にする」「主人公に禁止が課される」「禁止が破られる」「敵が主人公に害をなす」「主人公が魔法の道具を手に入れる」「主人公が敵と戦う」「主人公が偽のヒーローに取って代わられる」「偽のヒーローの正体が暴かれる」「主人公が結婚し、即位する」といったものが31の機能に含まれます。

すべての物語が31の機能すべてを含むわけではありませんが、この理論は、物語をキャラクターの行動というミクロな視点で分解し、その構造を精密に分析するための強力なツールとなります。

ダン・ハーモンの「ストーリー・サークル」

アメリカの人気アニメ『リック・アンド・モーティ』のクリエイターであるダン・ハーモンは、ヒーローズ・ジャーニーをよりシンプルで実践的な8つのステップに再構築した「ストーリー・サークル」を提唱しました。

これは特に、キャラクターの内面的な変化(キャラクター・アーク)を描くことに重点を置いています。

1.あなた (You): 主人公が快適なゾーンにいる状態。

2.欲求 (Need): しかし、何かが足りないと感じ、何かを求める。

3.行く (Go): 慣れない状況に足を踏み入れる。

4.探す (Search): 試行錯誤し、求めているものを見つけようとする。

5.見つける (Find): 求めていたものを手に入れる。

6.支払う (Pay): しかし、そのために大きな代償を払う。

7.戻る (Return): 変化を遂げて、元の慣れた場所に戻ってくる。

8.変化 (Change): 経験を通じて、主人公は成長・変化している。

このサークルは、物語のプロットだけでなく、キャラクターの心理的な旅路を明確にするのに役立ちます。

これらの多様なフレームワークを学ぶことで、一つの重要な本質が見えてきます。

それは、一見すると複雑に見える物語の構造が、実は「秩序 → 混沌 → 新たな秩序」という、非常にシンプルで普遍的なパターンの変奏であるということです。

物語の始まりでは、主人公の安定した日常(秩序)が描かれます。

次に、事件によってその日常が破壊され、主人公は未知の世界(混沌)へと旅立ちます。

そして、数々の試練を乗り越える中で成長し、最終的には以前とは異なる、より高次のレベルでの安定(新たな秩序)を確立して物語は終わります。

このサイクルは、人間の心理的成長、社会の変革、自然界の季節の移ろいとも共鳴する、私たちの脳が最も自然に受け入れられる根源的なパターンなのです。

ストーリーテラーは、この普遍的な構造を理解することで、小手先のテクニックに惑わされることなく、より深く人の心に響く物語を構築することができるようになります。

第4部:ストーリーテリングの実践 ― あなたも「語り手」になるための完全ステップ

理論を学んだら、次はいよいよ実践です。

ストーリーテリングは、決して難しいものではありません。

あなたの中にも、語られるべき物語が必ず眠っています。

この部では、その物語の原石を見つけ、磨き上げ、人の心を動かす輝きを与えるための具体的なステップとトレーニング方法を、初心者にも分かりやすく解説します。

初心者から始めるストーリーテリング:最初の物語を見つける4ステップ

何から手をつければいいか分からない、という方のために、最初の物語をゼロから生み出すためのシンプルな4つのステップを紹介します。

ステップ1:目的とメッセージを明確にする

物語を作り始める前に、最も重要な問いに答える必要があります。

それは、「誰に、何を伝え、その結果どうなってほしいのか?」ということです。

誰に (Who): あなたの物語の聞き手は誰ですか?

(例:新商品の購入を検討している顧客、自社に興味を持つ求職者、部下)

何を (What): あなたが最も伝えたい核心的なメッセージは何ですか?

(例:この商品はあなたの時間を豊かにする、私たちの会社は挑戦を歓迎する文化だ、この仕事には社会的な意義がある)

どうなってほしいのか (How): 物語を聞いた後、相手にどんな感情を抱き、どんな行動をとってほしいですか?

(例:商品に興味を持ってほしい、会社に共感して応募してほしい、仕事へのモチベーションを高めてほしい)

この目的が羅針盤となり、物語の方向性を決定します。

目的が曖昧なままでは、どんなに面白い話でも、ただの雑談で終わってしまいます。

ステップ2:聞き手(ターゲット)を深く理解する

次に、ステップ1で設定した「聞き手」について、深く掘り下げます。

相手の心に響く物語を作るためには、相手の世界を理解することが不可欠です。

属性: 年齢、性別、職業、ライフスタイルなど。

価値観: 何を大切にし、何を信じているか。

悩み・課題: 日々、どんなことに困り、何を解決したいと思っているか。

願望・欲求: 将来どうなりたいと願い、何を達成したいと思っているか。

これらの情報を基に、具体的な一人の人物像(ペルソナ)を設定すると、より効果的です。

聞き手の悩みや願望に寄り添った物語こそが、強い共感を生み出すのです。

ステップ3:自分の体験から「原石」を見つける

多くの人が「自分には語るべき物語なんてない」と思い込んでいますが、それは大きな間違いです。

共感を呼ぶ物語の「原石」は、特別な成功体験の中にあるとは限りません。

むしろ、あなた自身の個人的な体験の中にこそ、眠っています。

失敗談: 大きなミスをしてしまった経験、恥ずかしい思いをしたこと。

苦労した経験: 目標達成のために困難を乗り越えた道のり。

ささやかな成功体験: 小さな工夫で課題を解決できたこと。

心を動かされた瞬間: 誰かの言葉に感動した、ある出来事に衝撃を受けたなど。

これらの個人的なエピソードは、あなただけの一次情報であり、他の誰にも真似できないリアリティと熱量を持っています。

以下の方法で、記憶の引き出しを開けてみましょう。

マインドマップ: 中心にテーマ(例:「仕事での挑戦」)を書き、関連する出来事や感情を放射状に書き出していく。

ジャーナリング: 特定のテーマについて、思いつくままに自由に文章を書き出す。

50の質問リスト: 「子供の頃、夢中になったことは?」「人生で最も影響を受けた出来事は?」といった質問に答えていくことで、忘れていた記憶を呼び覚ます。

ステップ4:フレームワークに当てはめて構成する

見つけた物語の「原石(エピソード)」を、第3部で学んだフレームワークに当てはめて、物語の骨格を組み立てます。

初心者には、シンプルな「三幕構成」や「ヒーローズ・ジャーニー」のテンプレートがおすすめです。

例えば、あるプロジェクトでの苦労話を三幕構成に当てはめてみましょう。

第1幕(設定): プロジェクトが始まった当初の状況と、自分が抱えていた課題や不安。

第2幕(対立): 次々と発生する予期せぬトラブル、人間関係の軋轢、そして失敗の連続。

第3幕(解決): 試行錯誤の末に解決策を見出し、チームで協力してプロジェクトを成功させ、その経験から得た学び。

このように、単なる出来事の羅列ではなく、フレームワークという「型」にはめることで、エピソードは聞き手の感情を揺さぶる「物語」へと変わるのです。

ストーリーテリングが上手い人の特徴と、今日からできる練習法

ストーリーテリングの能力は、練習によって確実に向上させることができます。

ここでは、優れた語り手に共通する特徴と、それを身につけるための具体的なトレーニング方法を紹介します。

五感に訴える描写力の鍛え方

話が上手い人は、抽象的な言葉を使いません。

例えば、「とても嬉しかったです」と言う代わりに、「心臓が飛び跳ねるのを感じ、思わずガッツポーズをして、気づけば仲間と肩を組んでいました」と語ります。

このように、聞き手の頭の中に鮮明な情景を思い浮かばせるためには、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に訴えかける具体的な描写が不可欠です。

練習法: 日記やメモを書く際に、意識的に五感を刺激する言葉を入れてみましょう。

「今日のランチで食べたカレーは、スパイスの香りが鼻をくすぐり、口に入れるとピリッとした辛さの後に玉ねぎの甘みが広がった。

窓の外では、雨がアスファルトを叩く音が聞こえていた。」

こうした訓練を繰り返すことで、描写の解像度が格段に上がります。

日常を物語に変える「即時描写」トレーニング

これは、目の前で起きている出来事や、自分が行っている日常的な作業を、スポーツ実況のように言葉で描写してみるトレーニングです。

練習法: 例えば、朝の通勤電車の中で、「目の前の男性は、眉間にしわを寄せ、スマートフォンの画面をすごい速さでスクロールしている。

時折、ため息をついているところを見ると、急な仕事の連絡でも入ったのだろうか。

電車の揺れに合わせて、吊り革を握る手にぐっと力が入った。」

といったように、観察した事実とそこから推測される感情や背景を言葉にしていきます。

この練習は、観察力、想像力、そして語彙力を同時に鍛えることができる非常に効果的な方法です。

優れた物語から学ぶ「インプット習慣」

優れたアウトプットは、質の高いインプットから生まれます。

映画、小説、漫画、ドキュメンタリー、優れたプレゼンテーションなど、心が動かされた物語に触れた際には、ただ「面白かった」で終わらせないことが重要です。

練習法: 物語を鑑賞した後、少し時間をとって「なぜ自分はこの物語に惹かれたのか?」「どの登場人物の、どのセリフに共感したのか?」「物語のどの部分で感情が最も大きく動いたのか?」といった点を自問し、ノートに書き出してみましょう。

優れた作品の構造やテクニックを分析的にインプットすることで、自分の物語作りにもそのエッセンスを活かすことができるようになります。

陥りがちな7つの間違いとその回避策

ストーリーテリングを実践する上で、多くの人が陥りやすい罠があります。

ここでは代表的な7つの間違いと、それを避けるための具体的な対策を解説します。

間違い1:時系列で語ってしまう

間違い: 出来事が起こった順番に、ただ事実を並べて話してしまう。

これは物語ではなく、単なる「報告」です。

「朝起きて、会社に行き、会議をして、帰りました」では、誰も興味を持ちません。

回避策: 時間軸を再構成しましょう。

物語で最も重要なのは、感情の起伏と伝えたいメッセージです。

最もドラマチックな瞬間から話を始めたり(フラッシュバック)、未来の成功を先に示してから過去の苦労話に戻ったりと、聞き手の興味を引く順番を意識的に設計することが重要です。

間違い2:自分がヒーローになっている

間違い: 自分の成功体験や手柄を自慢するように語ってしまう。

「私がこんなに頑張ったから成功した」という物語は、聞き手に「だから何?」という反発感や疎外感を与えかねません。

回避策: 聞き手や顧客を物語のヒーローに据えましょう。

語り手であるあなたは、ヒーローを導く「賢者(メンター)」や、困難を乗り越えるための「魔法の道具」を提供するサポーターの役割に徹します。

主役はあくまで相手であり、あなたの物語は相手の成功を助けるためにある、というスタンスが共感を生みます。

間違い3:メッセージが明確でない

間違い: あれもこれもと多くの情報を詰め込み、結局何が言いたいのか分からなくなってしまう。

感動的なエピソードがあっても、核心的なメッセージがなければ、聞き手の心には何も残りません。

回避策: 「The Rule of One(一つのルール)」を徹底しましょう。

一つの物語には、一つの明確なコアメッセージだけを込めるべきです。

物語を語り終えた後、聞き手の心にたった一つだけ残したい言葉は何か。

それを最初に決め、すべてのエピソードがそのメッセージを補強するように構成します。

間違い4:目的がない・自分本位

間違い: ただ自分が話したいから話す。

聞き手が何に興味があり、何を求めているかを全く考慮しない。

回避策: 常に「聞き手にとっての価値は何か?」を自問しましょう。

あなたの物語は、聞き手の悩みを解決するヒントになるのか、勇気や希望を与えるのか、あるいは単に楽しい時間を提供するのか。

聞き手への貢献という目的意識を持つことが、独りよがりな物語を防ぎます。

間違い5:プロットが予測可能

間違い: 物語の展開が陳腐で、先がすべて読めてしまう。

意外性が全くないと、聞き手はすぐに飽きてしまいます。

回避策: 意外な展開(プロットツイスト)や、小さな「裏切り」を盛り込みましょう。

順調に進んでいるかと思いきや、突然の困難に見舞われる。

絶対的な悪役だと思っていた人物に、実は悲しい過去があった。

こうした予期せぬ展開が、聞き手を物語に引き込み続けます。

間違い6:キャラクターに成長がない

間違い: 物語の最初から最後まで、主人公が全く変化しない。

困難を経験しても何も学ばず、内面的な成長が見られない。

回避策: 主人公の「キャラクター・アーク(変化の軌跡)」を意識的に設計しましょう。

物語の冒頭で主人公が持っていた欠点や誤った信念が、様々な経験を通じてどのように克服され、物語の終わりにはどのような新しい価値観を持つに至ったのか。

この「変化」こそが、物語の感動の源泉です。

間違い7:フィードバックを無視する

間違い: 一度作った物語を完璧だと思い込み、他人の意見に耳を貸さない。

回避策: 物語は、聞き手の反応があって初めて完成します。

少人数の信頼できる友人や同僚に聞いてもらい、率直なフィードバックを求めましょう。

「どこが分かりにくかったか」「どの部分で退屈したか」「メッセージは伝わったか」といった意見を真摯に受け止め、推敲を重ねることで、物語はより洗練されていきます。

第5部:ビジネスを加速させるストーリーテリング活用術

ストーリーテリングは、もはや単なるコミュニケーション手法ではありません。

情報が氾濫し、製品やサービスの機能だけでは差別化が困難な現代において、ビジネスの成否を分ける極めて重要な経営戦略です。

この部では、マーケティングからセールス、組織開発に至るまで、ビジネスのあらゆる場面で物語の力を活用し、具体的な成果を生み出すための実践的な方法論を、豊富な成功事例と共に解説します。

マーケティングとブランディング:顧客をファンに変える物語戦略

現代のマーケティングは、いかにして顧客との間に感情的な絆を築き、単なる購入者から熱狂的な「ファン」へと育てていくかにかかっています。

その最も強力な武器がストーリーテリングです。

企業ブランディング:理念やビジョンを浸透させる物語

優れたブランドは、製品を売る前に、まず物語を売ります。

企業の存在意義、つまり「なぜ私たちはこの事業を行うのか」という問いに対する答えを、感動的な物語として語ることで、顧客の深い共感を獲得します。

Patagonia(パタゴニア): アウトドアウェアを販売する同社は、「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」というミッションを掲げています。

彼らは製品の広告よりも、環境保護活動のドキュメンタリー映像の制作や、自社製品を長く使うことを奨励する「Worn Wear」キャンペーンといった物語を通じて、その理念を伝えます。

顧客は、パタゴニアの製品を買うことで、単に高品質なウェアを手に入れるだけでなく、地球環境を守るという壮大な物語に参加していると感じるのです。

山田養蜂場: 「ひとりの人のために」という創業の物語は、多くの人の知るところです。

創業者が生まれつき心臓の弱い娘の健康を願い、ローヤルゼリーの研究開発に人生を捧げたというストーリーは、「家族愛」という普遍的なテーマに訴えかけ、同社の製品に対する絶対的な信頼感と共感を醸成しています。

このように、企業の理念やビジョンを物語として語ることは、価格競争から脱却し、ブランドに対する揺るぎないロイヤルティを構築するための王道と言えるでしょう。

広告・CM:記憶に残るキャンペーンの作り方

人々の記憶に深く刻まれる広告やCMは、例外なく優れたストーリーテリングを用いています。

それらは製品の機能を声高に叫ぶのではなく、視聴者の感情に寄り添い、心温まる物語や、思わず笑ってしまうような物語を通じて、ブランドに対するポジティブなイメージを植え付けます。

Amazon(アマゾン): 同社のCMは、「安さ」や「便利さ」を直接的にアピールすることは稀です。

代わりに、Amazonというサービスが介在することで生まれる、人々のささやかな幸せの瞬間を描きます。

例えば、怖がりの犬のためにライオンのたてがみを購入し、子どもと犬が仲良くなる物語。

あるいは、祖父が孫に会うためにオンラインで英会話を学び、再会を果たす物語。

これらのストーリーは、「Amazonは便利なだけでなく、人々の生活を豊かにし、幸せな瞬間を届ける存在である」というブランド価値を、視聴者の心に深く浸透させます。

大塚製薬「ポカリスエット」: 長年にわたり、若手女優を起用し、青春時代の輝きや葛藤を瑞々しく描くCMシリーズを展開しています。

汗をかくことの素晴らしさや、仲間と共に目標に向かうひたむきな姿を描いたストーリーは、製品の飲用シーンと見事に結びつき、「青春のそばにはいつもポカリスエットがある」という強力なブランドイメージを確立しています。

Webサイト・LP・SNS:コンバージョンを高めるデジタルストーリー

デジタル空間においても、ストーリーテリングはユーザーのエンゲージメントを高め、最終的なコンバージョン(購入や問い合わせ)へと導くための鍵となります。

Webサイト・LP(ランディングページ): 縦に長い一枚もののページ(LP)は、ストーリーテリングと非常に相性が良い媒体です。

スクロールするにつれて物語が展開していく構成にすることで、ユーザーを飽きさせずに最後まで読み進めてもらうことができます。

特に、顧客が製品やサービスを導入する「前(Before)」の悩みと、導入した「後(After)」の成功体験を対比させる物語は、非常に強力です。

読者は成功した顧客に自身を投影し、「自分もこうなれるかもしれない」という期待感を抱き、行動を起こしやすくなります。

SNS(特にInstagram): Instagramのストーリーズやリールといった短尺動画は、感情的な物語を伝えるのに最適です。

例えば、フィットネスインフルエンサーが、過去の挫折や体型の変化を赤裸々に語るストーリーは、多くのフォロワーの共感を呼びます。

また、小規模なブランドが、製品が生まれるまでの背景や職人のこだわりを動画で見せることで、製品への愛着と購入意欲を高めることができます。

アンケートやクイズ機能を使ってフォロワーを物語に巻き込むなど、双方向的な仕掛けも有効です。

BtoBマーケティングにおけるストーリーテリング

BtoB(企業間取引)の領域では、意思決定が論理的かつ合理的であるため、ストーリーテリングは不要だと考えられがちです。

しかし、それは誤解です。

BtoBにおいても、最終的な決定を下すのは感情を持った「人」です。

むしろ、製品やサービスが複雑で、導入効果が見えにくいBtoBこそ、ストーリーテリングが真価を発揮します。

顧客の成功事例(導入事例): BtoBにおける最も強力なストーリーは、顧客の成功事例です。

「〇〇という課題を抱えていたA社が、当社のソリューションを導入したことで、△△という成果を上げ、今では業界をリードする存在になった」という物語は、他のどんなデータよりも説得力を持ちます。

「課題(起)→ 解決策の導入(承)→ 成果(転)→ 未来への展望(結)」という起承転結の構成で語ることで、見込み客は自社の未来を具体的にイメージすることができます。

Salesforce(セールスフォース): CRM(顧客関係管理)の巨人である同社は、「カスタマーサクセス(顧客の成功)」という物語をブランドの中心に据えています。

単にシステムを売るのではなく、自社のツールを活用してビジネスを成長させた顧客(彼らは「Trailblazer(先駆者)」と呼ばれる)をヒーローとして称賛し、その成功物語を大々的に共有します。

これにより、Salesforceは単なるソフトウェア企業ではなく、「ビジネスの成功を支援するパートナー」という強力なブランドイメージを確立しています。

セールスとプレゼンテーション:人を動かす究極の説得術

ビジネスの最前線であるセールスやプレゼンテーションの場において、ストーリーテリングは、聞き手の心を掴み、提案を受け入れてもらうための究極の武器となります。

事実を並べるだけでは動かなかった相手も、心を揺さぶる物語の前では、思わず耳を傾けてしまうのです。

スティーブ・ジョブズに学ぶ「伝説のプレゼン」の構造分析

ストーリーテリングを駆使したプレゼンテーションの達人として、Appleの創業者スティーブ・ジョブズの右に出る者はいません。

彼のプレゼンは、単なる製品説明会ではなく、観客を熱狂させる一つのショーでした。

その秘密を、彼の代表的な二つのスピーチから解き明かします。

初代iPhone発表プレゼンテーション (2007年): この歴史的なプレゼンは、見事な三幕構成で成り立っています。

第1幕(設定): ジョブズは冒頭で「本日、革命的な3つの製品を発表する」と宣言します。

「タッチ操作のiPod」「革命的な携帯電話」「インターネットコミュニケーター」。

観客の期待が最高潮に達したところで、彼は「これらは3つの別々のデバイスではない。

一つのデバイスだ。

我々はこれをiPhoneと呼ぶ」と明かし、物語の核心を提示します。

さらに、既存のスマートフォンを「キーボードが邪魔で使いにくい」と「敵役」に仕立て上げ、iPhoneが登場する必然性を演出しました。

第2幕(対立): iPhoneの革新的な機能を一つひとつ実演しながら、既存の製品がいかに劣っているかを対比させ、観客をiPhoneの世界に引き込んでいきます。

第3幕(解決): プレゼンの最後には、iPhoneが人々の生活をどう変えるかという壮大なビジョンを語り、観客に新しい未来への希望を抱かせて締めくくります。

スタンフォード大学卒業式スピーチ (2005年): 「伝説のスピーチ」として語り継がれるこのスピーチで、ジョブズは自らの人生から得た3つの物語を語りました。

1.点と点をつなぐ (Connecting the dots): 大学を中退し、興味本位で受けたカリグラフィの授業が、後にMacの美しいフォント開発に繋がった話。

未来を予測することはできないが、過去を振り返れば、無駄に見えた経験(点)が繋がって意味を持つと信じることの重要性を説きました。

2.愛と敗北 (Love and Loss): 自分が創業したAppleから追放されたという最大の挫折と、それでも仕事への愛を失わずにNeXTとピクサーを立ち上げ、結果的にAppleに復帰した話。

本当に好きなことを見つけ、諦めないことの大切さを伝えました。

3.死について (Death): 癌の告知を受け、死を意識したことで、他人の人生を生きるのをやめ、自分の内なる声に従って生きることの重要性に気づいた話。

これらの個人的で、弱ささえもさらけ出した物語は、聴衆の深い共感を呼び、彼の「Stay hungry, Stay foolish.(ハングリーであれ、愚か者であれ)」という最後のメッセージに、忘れられない重みと説得力を与えたのです。

セールスライティングへの応用:「PASONAの法則」との融合

日本の著名なマーケターである神田昌典氏が提唱した「PASONAの法則」は、顧客の購買心理に基づいた強力なセールスライティングのフレームワークです。

この法則とストーリーテリングを組み合わせることで、その効果を飛躍的に高めることができます。

新PASONAの法則は、以下の要素で構成されます。

P (Problem): 問題提起

A (Affinity): 親近感

S (Solution): 解決策

O (Offer): 提案

N (Narrowing down): 絞り込み

A (Action): 行動喚起

この中で、特に「A (Affinity): 親近感」のパートでストーリーテリングが絶大な威力を発揮します。

単に「あなたも〇〇で悩んでいませんか?」と問題を指摘するだけでなく、「実は、私も昔はあなたと全く同じ〇〇という悩みを抱えていました。

毎日…」というように、語り手自身の失敗談や苦労話を物語として語るのです。

このストーリーによって、読み手は「この人は自分のことを分かってくれる」「自分と同じだ」と感じ、強い親近感と信頼を抱きます。

その後の解決策(Solution)や提案(Offer)が、単なる売り込みではなく、信頼できる人からの「助言」として受け入れられやすくなるのです。

データストーリーテリング:数字に命を吹き込む方法

ビジネスの世界では、データに基づいた意思決定が不可欠です。

しかし、グラフやスプレッドシートに並んだ無機質な数字は、それだけでは人の心を動かしません。

「データストーリーテリング」とは、データに文脈と物語を与え、単なる数字の羅列から、意味のある洞察と行動喚起につながるメッセージへと昇華させる技術です。

データストーリーテリングは、以下の3つの要素から成り立ちます。

1.データ (Data): 分析から得られた客観的な事実や数字。

物語の根拠となる土台です。

2.ナラティブ (Narrative): データが何を意味するのか、なぜそれが重要なのかを説明する「語り口」や「文脈」。

データに意味と方向性を与えます。

3.ビジュアル (Visuals): グラフやチャートなど、データの傾向や関係性を直感的に理解させるための「視覚表現」。

ナラティブを補強し、理解を助けます。

例えば、あるヘルスケア企業が、自社の新薬の効果を示すデータを発表するとします。

単に「臨床試験の結果、症状が30%改善しました」というデータを提示するだけでは不十分です。

データストーリーテリングでは、まず「この病気に苦しむ一人の患者さんの物語」から始め、その患者さんが新薬によってどのように生活を取り戻していったかをナラティブとして語ります。

そして、その物語を裏付ける証拠として、効果を示す分かりやすいグラフ(ビジュアル)を提示するのです。

この三位一体のアプローチによって、データは単なる数字ではなく、人々の人生を変える希望の物語として、聞き手の心に深く刻まれるのです。

組織とキャリアを強化する物語の力

ストーリーテリングは、社外へのマーケティングやセールスだけでなく、組織の内部、そして個人のキャリア形成においても、非常に強力なツールとなります。

物語は、人々を結びつけ、同じ目標に向かわせ、個人の価値を最大限に引き出す力を持っているのです。

採用活動:候補者の心を掴む企業の語り方

現代の採用活動は、単なる労働力の確保ではありません。

企業のビジョンや文化に共感し、共に成長していける仲間を見つける「価値観のマッチング」の場となっています。

給与や福利厚生といった条件面でのアピールには限界があります。

ここで重要になるのが、ストーリーテリングです。

創業ストーリー: なぜこの会社が生まれたのか。

創業者がどんな社会課題を解決したかったのかを語ることで、企業のDNAを伝えます。

社員の成長物語: 未経験で入社した社員が、数々の挑戦と失敗を乗り越え、今ではチームを率いるリーダーとして活躍している。

そんな個人の成長物語は、候補者にとって「この会社で働く自分の未来像」を具体的にイメージさせ、入社意欲を掻き立てます。

プロジェクトストーリー: ある困難なプロジェクトを、チームが一丸となってどのように乗り越えたのか。

その物語は、企業のカルチャーやチームワークのあり方を、どんな説明よりもリアルに伝えます。

これらの物語を通じて、候補者は企業の「人となり」を感じ取り、深い共感を抱きます。

その結果、条件だけで会社を選ぶのではなく、「この物語の一員になりたい」という強い動機を持った、エンゲージメントの高い人材を獲得することができるのです。

インナーブランディング:社員のエンゲージメントを高める

インナーブランディングとは、企業の理念やビジョンを社員に深く浸透させ、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める活動です。

この活動の成否は、ストーリーテリングにかかっていると言っても過言ではありません。

抽象的な企業理念をスローガンとして掲げるだけでは、社員の心には響きません。

その理念が生まれた背景にある創業者の物語や、理念を体現した社員の具体的な行動をエピソードとして共有することが重要です。

社内報や全社ミーティング、研修の場で、経営層や現場のリーダーが自らの言葉でこれらの物語を語り続けることで、理念は血の通った生きたメッセージとして社員一人ひとりの心に届きます。

社員は自社の仕事に誇りを持ち、共通の物語を持つ「仲間」としての一体感を強め、組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。

自己紹介と面接:その他大勢から抜け出す1分間ストーリー

就職・転職活動における自己紹介や面接は、自分という商品を売り込むプレゼンテーションの場です。

ここで、多くの人が犯してしまう間違いが、経歴やスキルをただ羅列してしまうことです。

それでは面接官の記憶には残りません。

その他大勢から一歩抜け出すためには、あなた自身の「ヒーローズ・ジャーニー」を語る必要があります。

以下のテンプレートに沿って、あなたの経験を1分程度の物語に再構築してみましょう。

課題(Before): 「前職では、〇〇という課題に直面していました。

当初は、自分の力不足で何度も失敗し、△△という困難な状況に陥りました。」

行動(Journey): 「しかし、このままではいけないと思い、□□という行動を起こしました。

具体的には、…という工夫を重ね、粘り強く挑戦を続けました。」

学びと貢献(After): 「その結果、最終的には課題を乗り越えることができ、この経験を通じて、◇◇という重要なスキル(または学び)を得ることができました。

この◇◇こそが、貴社で貢献できる私の強みだと考えています。」

この「課題→行動→学び」という物語構造は、あなたの主体性、問題解決能力、そして成長意欲を、単なる経歴の羅列よりもはるかに説得力を持って伝えることができます。

面接官は、あなたのスキルだけでなく、あなたの「人となり」に興味を持ち、記憶に深く刻むことになるでしょう。

ビジネスにおけるストーリーテリングの成功事例を横断的に見ていくと、一つの共通した本質が浮かび上がってきます。

それは、主役が常に「変化(Transformation)」であるということです。

マーケティングでは、顧客が抱える問題(Before)が商品によって解決された未来(After)への「変化」が描かれます。

採用では、候補者が入社することで得られるキャリアやスキルの「変化」が語られます。

インナーブランディングでは、社員が理念を体現することで組織や自己がどう「変化」していくかが示されます。

聞き手は物語そのものではなく、その物語が約束する「ポジティブな変化」に価値を感じ、対価を支払うのです。

したがって、ビジネスストーリーテリングの成否は、「どれだけ魅力的で、信憑性のある『変化の物語』を提示できるか」にかかっているのです。

第6部:多様な分野への応用 ― ストーリーテリングの無限の可能性

ストーリーテリングの力は、ビジネスの世界だけに留まりません。

教育、エンターテインメント、社会活動など、人間が関わるあらゆる分野で、物語は人々の心を動かし、世界をより良い方向へと導くための強力な触媒となります。

この部では、ストーリーテリングが持つ無限の可能性を、多様な分野での応用事例と共に探求していきます。

教育現場におけるストーリーテリング

教育の本質は、知識を伝えることだけではありません。

学ぶことへの興味を引き出し、探求心を育むことです。

ストーリーテリングは、学習者を退屈な暗記作業から解放し、知的な冒険へと誘う魔法の杖となります。

保育・幼児教育:子どもの想像力と集中力を育む

幼児期の子どもたちにとって、物語は世界を理解するための最初の窓です。

この時期に特に効果的なのが、絵本を使わずに語り手の言葉だけで物語を伝える「素話(すばなし)」、すなわちストーリーテリングです。

絵本の絵を見せながら読む「読み聞かせ」が、視覚的な情報と共に物語を楽しむのに対し、素話は聴覚情報だけが頼りです。

そのため、子どもたちは語り手の言葉に集中し、頭の中で登場人物の姿や情景を自由に思い描かなければなりません。

このプロセスが、子どもの「聞く力」と「想像力」を飛躍的に育むのです。

保育士や保護者が素話を行う際のコツは、ただ話を覚えるだけでなく、感情を込めて語ることです。

登場人物によって声色を変えたり、驚いた時には目を丸くしたり、悲しい場面では声を潜めたりと、表情や声のトーン、ささやかなジェスチャーを豊かに使うことで、物語に生命が吹き込まれ、子どもたちはその世界に完全に没入することができます。

日本語・英語教育:言語習得を加速させる物語の活用

外国語学習における最大の壁の一つは、単語や文法の無味乾燥な暗記です。

ストーリーテリングは、この壁を打ち破るための効果的なアプローチを提供します。

単語をリストで覚えるのではなく、「お腹を空かせた青虫が、月曜日にはリンゴを一つ食べました」という物語の文脈の中で覚えることで、単語は意味とイメージが結びついた「生きた言葉」として記憶に定着します。

物語の続きが知りたくなるワクワク感が、学習へのモチベーションを維持させます。

近年では、生徒自身が自分の体験や学びを、写真や音楽、ナレーションを組み合わせて短い映像作品にする「デジタルストーリーテリング(DST)」という教育実践も注目されています。

この活動を通じて、生徒は言語の4技能(読む、書く、聞く、話す)を統合的に活用するだけでなく、自己表現力やICT活用能力も同時に育むことができます。

獨協大学が開催する「全国高校生英語ストーリーテリングコンテスト」のように、英語で自らの物語を語る力を競う場も増えており、言語教育におけるストーリーテリングの重要性はますます高まっています。

エンターテインメントの物語構造

私たちが夢中になる映画やドラマ、そして意外な分野のエンターテインメントもまた、巧みなストーリーテリングによって成り立っています。

映画とドラマ:観客を没入させる技術

映画やドラマは、ストーリーテリングの総合芸術です。

脚本家が練り上げた物語の骨格(プロット)に、監督が映像的な解釈(カメラワーク、照明)を加え、俳優がキャラクターに命を吹き込み、音楽が感情を増幅させます。

これらの要素がすべて、観客を物語の世界に没入させ、2時間という時間の中で感情のジェットコースターを体験させるという一つの目的のために奉仕しています。

第3部で解説した「三幕構成」や「ヒーローズ・ジャーニー」といったフレームワークは、まさにこの映像ストーリーテリングの根幹を成すものです。

プロレスとヒップホップ:意外な共通点と熱狂を生む物語

一見すると無関係に見えるプロレスとヒップホップですが、その核心には、ファンを熱狂させる強力なストーリーテリングが存在するという共通点があります。

プロレス: プロレスの魅力は、単なる技の攻防だけではありません。

リング上で繰り広げられるのは、レスラーたちの長年にわたる人間ドラマです。

師弟関係、裏切り、友情、世代交代といったテーマが、試合から試合へと続く壮大な物語を紡ぎ出します。

ベビーフェイス(善玉)とヒール(悪玉)の分かりやすい対立構造、マイクパフォーマンスで語られる互いの主張、そして試合内容そのものが、言葉を超えた物語の表現となっています。

ファンは、レスラーたちの生き様に自らの人生を重ね合わせ、感情移入することで、その勝敗に一喜一憂し、熱狂するのです。

ヒップホップ: ヒップホップにおけるMC(ラッパー)は、現代の吟遊詩人とも言えます。

彼らは、自らのリリック(歌詞)を通じて、個人的な生い立ち、貧困や差別といった社会問題への怒り、成り上がっていく成功物語など、リアルなストーリーを語ります。

韻を踏む(ライミング)という技術的な制約の中で、いかに独創的で共感を呼ぶ物語を描けるかが、ラッパーの評価を大きく左右します。

リスナーは、その物語に自身の境遇や感情を重ね合わせ、強い共感と連帯感を抱くのです。

社会を動かすストーリー

物語の力は、個人の心だけでなく、社会全体を動かすこともできます。

一つの物語が、人々の意識を変え、行動の輪を広げ、時には歴史の針路さえも変えることがあるのです。

NPO・CSR活動:支援の輪を広げる共感の連鎖

非営利団体(NPO)の資金調達(ファンドレイジング)や、企業のCSR(社会的責任)活動において、ストーリーテリングは不可欠な要素です。

「アフリカでは、〇万人の子どもたちが安全な水を手に入れられません」という統計データを提示するだけでは、人々の心はなかなか動きません。

しかし、「これは、サバンナに住む7歳の少女、アキコさんの物語です。

彼女は毎日、泥水を飲むしかなく、病気に苦しんでいます。

もし1000円の寄付があれば、彼女に1年間、安全な水を届けることができます」という個人の具体的な物語を伝えることで、聞き手はその問題を「自分ごと」として捉え、強い共感を抱きます。

この「一人の少女の物語」が、統計データでは生み出せない感情的なつながりを生み出し、寄付やボランティアといった具体的な支援行動へと人々を突き動かすのです。

Charity: Waterのような団体は、この手法を巧みに活用し、大きな成功を収めています。

政治演説:歴史を動かした物語の力

歴史を動かした偉大な政治家たちは、皆、優れたストーリーテラーでした。

彼らは、政策や理念を語るだけでなく、国民一人ひとりの物語と、国家が目指すべき壮大な物語を巧みに結びつけ、人々の心を一つにまとめ上げたのです。

バラク・オバマ元大統領: 2008年の大統領選挙で彼が掲げた「Hope(希望)」や「Change(変革)」というメッセージは、強力なストーリーテリングによって裏打ちされていました。

彼は演説の中で、人種や出自の異なる様々なアメリカ国民の個人的な苦闘の物語を語り、それらを「より良い国を築く」という共通のアメリカン・ドリームの物語へと織り込んでいきました。

有権者は、彼の語る物語の中に自分自身の姿を見出し、「この人なら自分たちの物語を代表してくれる」と信じ、熱狂的な支持へと繋がったのです。

このように、ストーリーテリングは、多様な背景を持つ人々を一つの目的に向かわせ、社会的な変革を生み出すための、最も平和的で、最も強力な手段の一つなのです。

結論:物語の力を解き放ち、あなたの世界を変えるために

私たちは、ストーリーテリングという壮大なテーマを巡る長い旅をしてきました。

その本質的な定義から、人類の歴史における役割、脳科学や心理学に裏打ちされたメカニズム、偉大な物語を生み出すための普遍的な設計図、そしてビジネスから教育、社会活動に至るまでの多岐にわたる実践方法まで、その力の全貌を探求してきました。

今、あなたに確信をもってお伝えしたいことがあります。

ストーリーテリングは、一部の天才だけが使える魔法ではありません。

それは、人間の脳と心の仕組みに深く根ざした、誰もが学び、磨き、そして使いこなすことができる、人類最強のコミュニケーションスキルです。

この記事で紹介した知識やフレームワークは、あなたの思考を整理し、表現を豊かにするための強力な「道具」です。

しかし、最も重要なのは、その道具を使って何を語るかです。

そして、その答えは、あなた自身の内にすでに存在します。

あなたがこれまでの人生で経験してきた、ささやかな成功、痛みを伴う失敗、誰にも言えなかった葛藤、心を震わせた感動。

その一つひとつが、他の誰にも語ることのできない、あなただけのユニークな物語の「原石」なのです。

物語の力を解き放ち、あなたの言葉で、あなたの世界を、そして誰かの世界を、より豊かに変えていく。

その可能性は、今、あなたの手の中にあります。

このブログだけでは話せない

インターネットビジネスで稼ぐための

ノウハウや思考、プライベート情報など

メルマガやLINE公式アカウントで配信中。

まだの場合はメルマガは

こちらからご登録下さい。

✅コンテンツ販売、アフィリエイト、ブログ、マーケティング、ライティング全網羅

✅Masakiのココだけでしか話さないプライベートや裏情報を配信中

コメント