Masakiです。

Google広告(旧称Google AdWords)って知っていますか?

昔から知ってはいるけれど、難しそうだし、お金もかかるし、今は自分に必要なさそう…

と考えている人もいるかもしれません。

今回はそんな広告運用の初心者はもちろん、既に運用経験のある上級者にとっても、新たな発見や実務に役立つ知識が得られる内容を網羅していきますので最後まで読んでみてほしいと思います。

Google広告とは何か?基本概要とメリット

Google広告とは、Googleが提供するオンライン広告プラットフォームで、検索エンジンやYouTube、提携サイト上に広告を表示できるサービスです。

リスティング広告とも呼ばれ、ユーザーが検索したキーワードに連動してテキスト広告を検索結果に表示したり、Webページ上にバナー画像や動画広告を配信したりできます。

広告主(企業や個人事業主)は、見込み顧客にピンポイントでリーチでき、クリックやコンバージョン(成果)に応じて費用を支払う成果報酬型のモデルで効率的にプロモーションを行えます。

Google広告のメリットは、まず圧倒的なユーザー規模にあります。

Google検索は世界で最も利用されている検索エンジンであり、その検索結果ページに広告を掲載することで膨大なユーザーにリーチ可能です。

さらに、キーワードや地域、興味関心など細かいターゲティング設定ができるため、狙ったユーザー層に広告を届けやすく、無駄の少ない広告配信が実現します。

費用面でも予算や入札単価を柔軟に設定でき、少額から始めて徐々に拡大することができます。

なお、検索エンジン最適化(SEO)による自然検索での上位表示と比較すると、Google広告は即時に露出機会を得られ、狙ったキーワードで検索結果ページのトップに広告を出せる点も大きな強みです。

もちろんクリックごとに費用はかかりますが、その分効果測定もしやすく、SEOと併用して両者のメリットを活かす運用が望ましいでしょう。

また、効果測定が詳細に行えるのも大きな利点です。

広告の表示回数(インプレッション数)やクリック数、クリック率(CTR)、コンバージョン数、コンバージョン率(CVR)などの指標がリアルタイムで確認でき、データに基づいた改善を繰り返すことで広告効果を最大化できます。

Google広告は適切に設定・運用すれば高い費用対効果(ROI)を得られる強力なマーケティング手法になります。

Google広告の基本用語とアカウント構造:キャンペーン・広告グループとは?

Google広告を使いこなすには、まず専門用語とアカウント構造を理解することが重要です。

Google広告のキャンペーンとは、広告の最上位の管理単位で、目的や予算、配信ネットワークなど大枠の設定を行う単位を指します。

その下位に広告グループがあり、広告グループ内でキーワードと広告文(クリエイティブ)を紐付けて管理します。

さらにキーワードにマッチする検索クエリに対して実際に表示されるのが広告(テキスト広告や画像広告)です。

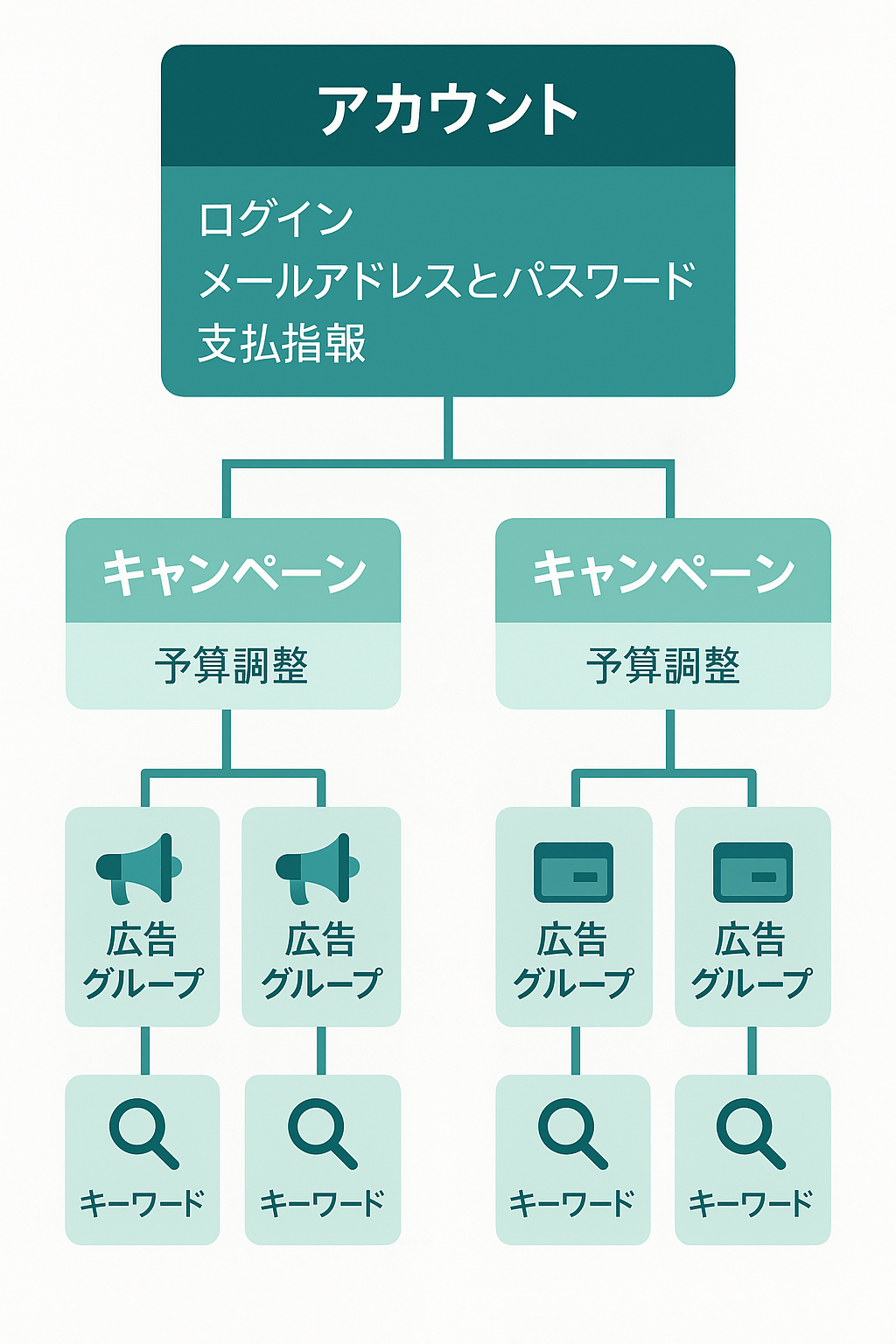

上図のように、Google広告アカウントは「アカウント > キャンペーン > 広告グループ > キーワード・広告」という階層構造になっています。

アカウントは企業やサイトごとにひとつ作成され、ログイン用のメールアドレス(Googleアカウント)や支払い情報(クレジットカード等)に紐づきます。

その配下に複数のキャンペーンを作成でき、キャンペーンごとに予算や配信先(検索かディスプレイか等)、スケジュール(日・時間帯)や地域ターゲティング、入札戦略など大まかな方針を設定します。

各キャンペーン内に複数の広告グループを持つことで、商品カテゴリやターゲットごとにグルーピングして管理でき、広告グループ単位で入札単価の調整や広告の切り替えなどを行います。

例えば、全国展開のECサイトがGoogle広告を利用する場合、「夏のセールキャンペーン」「新商品プロモーションキャンペーン」など目的別にキャンペーンを分け、その中に商品カテゴリ別の広告グループ(例:スマートフォン用アクセサリ、PC周辺機器 など)を作成するといった形で運用します。

この構造を理解しておくことで、設定作業の際に自分が今どのレベル(キャンペーン全体の設定なのか、広告グループ個別の設定なのか)を行っているか把握しやすくなります。

キーワードとマッチタイプの基礎知識

検索連動型の広告(検索広告)では、ユーザーが検索エンジンに入力する語句(検索クエリ)に対して、広告主が指定したキーワードがマッチした場合に広告が表示されます。

このマッチのルールを決めるのがGoogle広告 マッチタイプと呼ばれる設定です。

マッチタイプには大きく3種類あります。

完全一致(Exact Match)

指定したキーワードとユーザーの検索語句が完全に一致する場合にのみ広告を表示します。

例えばキーワードを「Google広告」と設定した場合、「Google広告」や「Google広告 とは」といった意味的に同じ検索には表示されますが、「Google 広告 出し方」のように語順や単語が追加された検索には基本的に表示されません。

絞り込みが厳しい分、無関係な検索には表示されず、コンバージョン率が高くなりやすい傾向があります。

フレーズ一致(Phrase Match)

キーワードの語順を含む検索クエリに広告を表示します。

指定キーワードが検索語句の中に連続して含まれる場合にマッチします。

例えばキーワード「Google広告」でフレーズ一致を選んだ場合、「Google広告 出し方」「Google広告 効果」など「Google広告」というフレーズを含む検索に広告が表示されます。

ただし「Google 広告ブロック iPhone」のように間にスペースが入る別の表現や、「Googleの広告」といった言い換えには対応しません。

フレーズ一致は完全一致よりも多くの検索語句に対応できますが、それでも関連性の高い検索に絞って配信できるメリットがあります。

部分一致(Broad Match)

キーワードに関連する幅広い検索語句に広告を表示します。

指定したキーワードの類義語や一部一致、言い換え、関連トピックなど、Google側の解釈で「関連がある」と判断された検索にも広告が出稿されます。

例えばキーワード「Google広告」を部分一致にしていると、「グーグル 広告」「Google AdWords 初心者」などかなり広範囲の検索クエリにマッチする可能性があります。

最も網羅的に配信できる反面、意図しない検索にも表示されやすいため、無関係なクリックが発生するリスクもあります。

一般的に、初めは完全一致やフレーズ一致で重要なキーワードに絞り、徐々に部分一致を活用して配信量を拡大する手法がとられます。

また、不要な検索語句に対しては除外キーワードを設定し、広告が表示されないようにすることで無駄なクリックを防ぐことができます。

マッチタイプと除外キーワードを適切に使い分け、関連性の高いユーザーにだけ広告を届けることが、成果を高めるポイントです。

<キーワード マッチタイプの比較表>

| マッチタイプ | キーワード指定例 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 完全一致 | [パソコン 修理] | 指定キーワードと同じ意味の検索のみ対象。最も厳しく絞り込むため無関係な表示が少ない。 |

| フレーズ一致 | “パソコン 修理” | キーワードを含むフレーズにマッチ。語順や表記を保った範囲で関連検索に表示される。 |

| 部分一致 | パソコン 修理 | キーワードの類義語や関連語を含む幅広い検索に表示。リーチは最大だが無関係な検索にも出やすい。 |

効果的なキーワード選定のポイント

キーワードの選定は広告成果を大きく左右します。

闇雲に登録するのではなく、ユーザー視点で検索されそうな語句をリストアップしましょう。

まずは自社の商品・サービスに直接関連する語句(ブランド名、商品カテゴリ名など)から始め、次にユーザーのニーズや課題を表す語(「○○ 使い方」「○○ 価格」「○○ 解決方法」など)も検討します。

Googleが提供するキーワードプランナーを活用すると、関連キーワードの候補やそれぞれの月間検索ボリューム、入札競争の度合い(競合性)を把握できます。

キーワードプランナーで自社サイトのURLや主要キーワードを入力し、表示された提案の中から有望なものをピックアップすると効率的です。

また既存の検索クエリレポートやGoogleサーチコンソールのデータから、実際にユーザーが検索している語を探すのも有用です。

多くのユーザーに検索される一般的なキーワード(ビッグキーワード)は潜在顧客層を広く集客できますが、その分競合も多いためクリック単価が高騰しやすい傾向があります。

一方で具体的で長めのキーワード(ロングテールキーワード)は検索ボリュームこそ少ないものの、ニッチなニーズにマッチするためコンバージョン率が高くなることも期待できます。

両者をバランスよく組み合わせ、自社にとって適切なキーワードセットを構築しましょう。

登録したキーワードは運用しながら随時見直していくことも大切です。

検索クエリレポートを分析して、成果の良い新キーワードを発見したり、逆に成果の出ないキーワードは停止・削除するなど、絶えず最適化していきます。

キーワード選定は初期設定で終わりではなく、運用を通じてブラッシュアップしていく作業だと心得ましょう。

アカウント開設と初期設定:Google広告の始め方

それでは実際に、Google広告の出し方(広告配信の始め方)をステップバイステップで説明します。

初心者の方でも迷わないよう、具体的な手順と画面上の操作を解説します。

アカウントの作成とログイン

Google広告を利用するには、まずGoogle広告アカウントを作成する必要があります。

以下の手順で進めましょう。

1.Google広告公式サイトにアクセス

ウェブブラウザでGoogle検索やURL入力からads.google.comにアクセスします。

表示されたページで「今すぐ開始」や「キャンペーンを作成」といったボタンをクリックします。

2.Googleアカウントでログイン

既存のGoogleアカウント(Gmailなど)があればそのメールアドレスとパスワードでログインします。

もしGoogleアカウントを持っていない場合、新規に作成します。

ログイン後、必要に応じて社内の同僚や代理店担当者をアカウントユーザーとして招待することもできます(ユーザーのメールアドレスに権限付与する設定が可能)。

複数人で運用する際は適切な役割権限を設定し、セキュリティのため2段階認証プロセスも有効化しましょう。

3.アカウント情報の入力

Google広告アカウントに紐づけるビジネス情報を入力します。主に事業所の国(日本)、タイムゾーン、通貨(日本円など)を設定します。

これらは後から変更できないため注意しましょう。

4.課金方式と支払い情報の設定

広告費用の支払い方法を選択します。

日本では原則としてクレジットカードまたはデビットカードを登録し、自動課金(後払い)が適用されます。

以前は銀行振込による手動前払いも可能でしたが、現在新規アカウントでは選択できない場合があります。

法人で一定額以上の運用実績がある場合には、後述する条件を満たせば請求書払い(月締め後払い)が利用できることもあります。

支払い情報としてカード番号や住所を入力し、登録を完了させましょう。

以上でアカウントの基本設定は完了です。

続いて、初めてのキャンペーンと広告を作成してみましょう。

初めてのキャンペーン作成手順

Google広告のアカウントを開設したら、次は実際に広告を出稿するキャンペーンの作成です。

Google広告では、初回ログイン時に初心者向けの「スマートキャンペーン」のセットアップ画面が表示される場合があります。

ここではより柔軟に設定できる「エキスパートモード」でのキャンペーン作成方法を解説します。

1.エキスパートモードへの切り替え

初期セットアップ画面の下部や画面上に「専門家向けモードに切り替える」といったリンクが表示されているのでクリックします。

これにより詳細設定が可能な通常の管理画面に移行します。

2.キャンペーンの新規作成

Google広告の管理画面で左上にある「+新しいキャンペーン」ボタンをクリックします。

キャンペーン作成ウィザードが開くので、まずキャンペーンの目的(目標)を選択します。

目的は販売促進、見込み客の獲得、ウェブサイトのトラフィックなどから選べますが、ここでは「目標の案内を受けない」を選択して手動で詳細設定することもできます。

3.キャンペーンタイプの選択

広告を配信するネットワークの種類を選びます。

初心者には検索連動型の「検索キャンペーン」が取り組みやすいでしょう。

他にもディスプレイ(バナー広告)、ショッピング(商品リスト広告)、動画(YouTube広告)、アプリキャンペーン、近年では複数チャネル統合型の「パフォーマンス最大化キャンペーン(Performance Max)」などがあります。

それぞれ配信面やフォーマットが異なりますが、まずは検索キャンペーンを選択します。

4.キャンペーン設定

キャンペーン名を入力し(後から自分で識別しやすい名前を付けましょう)、予算と入札戦略を設定します。予算は1日あたりに使ってもよい金額を設定します(例:3000円/日)。

入札戦略は初心者であれば「クリック数の最大化」や「コンバージョン数の最大化」といった自動入札戦略を使うのも手です。

手動で入札単価を調整したい場合は手動クリック単価制(CPC)を選択します。

また、配信するネットワーク(検索パートナーやディスプレイネットワークへの拡張)や開始日・終了日、広告のスケジュール(曜日・時間帯指定)などを必要に応じて設定します。

5.ターゲットの設定

地域(広告を表示する対象地域)や言語、オーディエンス(関心や属性など)を設定します。

例えば日本全国に配信するなら地域は「日本」、特定の市区町村に限定することも可能です。

言語は日本語話者を狙うなら日本語、場合によって英語も追加します。

また、ユーザー属性(年齢・性別・世帯所得など)によるターゲティングや入札調整も可能です。

自社の顧客層が明確な場合は、広告グループ単位で特定の年齢層だけに配信したり、成果の低い層を除外することも検討しましょう。

6.広告グループとキーワードの設定

次に広告グループを作成します。

広告グループ名を入力し、そのグループで入札するキーワードを登録します。

関連性の高いキーワードを複数入力しましょう。

このとき前述のマッチタイプも考慮し、キーワードごとに「完全一致([ ]で囲む)」「フレーズ一致(””で囲む)」「部分一致(そのまま入力)」を指定できます。

例えば「”Google広告 使い方”」といった具合に引用符で囲めばフレーズ一致になります。

ツールを活用したい場合、「キーワードプランナー」という機能で関連キーワードの候補と検索ボリュームを調べ、それを基にキーワード選定するのも良いでしょう。

7.広告(広告文)の作成

キーワードを設定したら、実際に配信する広告を作ります。

検索広告の場合、現在はレスポンシブ検索広告の形式となっており、複数の見出し(Headline)と説明文を入力しておくと、Googleがそれらを自動的に組み合わせて最適な広告文を表示してくれます。

見出しは最大15個、説明文は最大4つ入力可能ですが、最低でも見出し3つ・説明文2つは用意しましょう。

見出しにはユーザーの関心を引くキーワード(できれば登録したキーワードを含める)を入れ、説明文には商品の特徴やメリット、行動喚起(例:「今すぐ購入」など)を盛り込みます。

入力が完了すると、画面右側で広告のプレビューが表示されるので確認します。

8.URLと追跡設定

広告にクリックされた際に遷移させる最終ページURL(ランディングページ)を正確に入力します。

ウェブサイト内の関連するページ、例えばサービス紹介ページや商品購入ページなどユーザーにとって有益なページを指定します。

また、必要に応じて追跡用のパラメータ(Google広告の自動タグ設定を利用するか、手動でURLパラメータを付与する)を設定し、後でどの広告経由のアクセスか分析できるようにします。

9.内容の確認とキャンペーンの開始

一通り設定が終わったら、入力内容を確認します。

不備がなければ「キャンペーンを公開」または「送信」ボタンを押してキャンペーンを有効化します。

初めての広告作成お疲れ様でした。

この時点で広告がGoogleの審査に回り、ポリシー違反などがなければ承認された後に配信が開始されます(通常は数時間~1営業日程度で審査完了します)。

以上が基本的なキャンペーンと広告作成の流れです。

広告の種類と画像サイズ・クリエイティブのポイント

Google広告には検索広告以外にも様々なフォーマットの広告があります。代表的な種類は次のとおりです。

検索広告

Google検索結果ページ上部や下部にテキスト形式で表示される広告。ユーザーが検索したキーワードに連動して表示され、もっとも直接的にニーズに応えます。

ディスプレイ広告: Google提携サイトやアプリ上に画像バナーやテキストで表示される広告。

膨大なサイトネットワーク(Googleディスプレイネットワーク)を通じて幅広いユーザーにリーチできます。視覚的訴求が可能です。

動画広告

YouTubeや動画提携サイトで再生される動画フォーマットの広告。

YouTubeでは再生前や再生中にスキップ可能/不可な動画広告として表示され、ブランドストーリーを伝えるのに適しています。

ショッピング広告

商品の画像、価格、店舗名などを含む広告。

ユーザーが検索した関連商品が、検索結果上やショッピングタブにカード形式で表示されます。

主にECサイト向けで、商品フィードをGoogleマーチャントセンター経由で連携することで配信します。

パフォーマンス最大化キャンペーン

2021年に登場したキャンペーンタイプで、検索、ディスプレイ、YouTube、Gmail、マップなど複数の面にまたがり、機械学習で最適な組み合わせで広告を配信します。

従来のスマート広告を発展させた形で、目標達成のためチャネル横断で自動最適化するのが特徴です。

ここでは特にディスプレイ広告に焦点を当て、画像クリエイティブ制作のポイントを解説します。

ディスプレイ広告の画像サイズ

ディスプレイ広告では、Google広告 画像サイズのガイドラインに沿ったバナー素材を用意することが重要です。

Google広告では広告掲載面に合わせてさまざまなサイズのバナーに対応できますが、特に以下のサイズを用意すると主要な広告枠の95%以上をカバーできるとされています。

300×250ピクセル

「ミディアムレクタングル」と呼ばれる標準的な長方形バナーで、非常に多くのサイトで使われる汎用サイズです。

728×90ピクセル

「リーダーボード」と呼ばれる横長の大型バナーで、PC向けサイトのページ上部や下部によく配置されます。

160×600ピクセル

「ワイドスカイスクレイパー」と呼ばれる縦長バナーで、サイドバー部分など縦に長いスペースに表示されます。

320×50ピクセル

モバイル向けの小型横長バナー(モバイルリーダーボード)で、スマートフォン画面下部などに表示されます。

300×600ピクセル

「ハーフページ広告」とも呼ばれる大型縦長バナーで、視認性が高い反面スペースを多く取るため配置できるサイトは限られます。

これらを準備しておくことで、Googleディスプレイネットワーク上のほとんどの広告枠に対応でき、広告の表示機会を最大化できます。

さらに余裕があれば、336×280や468×60など他の一般的サイズも用意すると万全です。

近年はレスポンシブディスプレイ広告が主流になりつつあります。

これは広告の表示されるスペースに応じて自動的にレイアウトが調整される形式です。

レスポンシブ広告用には以下の画像仕様を満たす素材を用意すると良いでしょう。

横長画像

推奨サイズ1200×628ピクセル(アスペクト比1.91:1)。最小サイズ600×314ピクセル以上。

正方形画像

推奨サイズ1200×1200ピクセル(1:1)。最小サイズ300×300ピクセル以上。

ロゴ画像

正方形ロゴ(1200×1200推奨)と長方形ロゴ(4:1の比率で512×128以上推奨)を用意。

画像ファイルの容量は5MB(5120KB)以内に抑える必要があります。

また、テキスト量が過剰な画像(画像内テキストが多すぎるもの)はパフォーマンスが低下しやすいため、ブランド名やキャッチコピー程度に留め、視覚的に訴求力のある写真やイラストを使うことが肝心です。

クリエイティブ制作のコツ

効果的なバナークリエイティブを作るには、以下のポイントにも注意しましょう。

一目で伝わるデザイン

ユーザーはスクロール中に一瞬でバナーを見るため、商品やオファー内容が直感的に伝わる画像が理想です。

シンプルなレイアウトと大きめのコピー、わかりやすい商品画像などを心がけます。

ブランドと訴求の明確化

ロゴやブランドカラーを盛り込みつつ、「送料無料」「期間限定○%OFF」などユーザーの関心を引く訴求ポイントを目立たせます。

検索広告と異なり視覚要素で訴えられるので、創意工夫できます。

テストと最適化

画像広告も複数パターン作成し、ABテストでクリック率やコンバージョン率の高いクリエイティブを探りましょう。定期的に差し替えを行い、新鮮さを保つことも大切です。

なお、検索広告では広告表示オプション(広告エクステンション)を設定しておくことも重要です。

サイトリンク(追加のページリンク)やコールアウト(簡潔な訴求テキスト)、電話番号や住所表示などを追加することで、広告がより大きく目立ち、ユーザーに提供できる情報量も増えます。

表示オプションを適切に設定するとクリック率向上や品質スコア改善にも寄与しますので、忘れずに活用しましょう。

以上のように、広告の種類ごとにフォーマットや制作のポイントは異なります。

検索広告のテキスト作成と並行して、ディスプレイ広告用の画像素材も計画的に準備し、マーケティング目標に応じて使い分けると効果的です。

特にリマーケティング(サイト訪問者への追跡広告)にはディスプレイ広告が活躍しますので、ぜひ画像クリエイティブにも挑戦してみてください。

コンバージョン計測とタグの設置方法

広告運用において、コンバージョンとはユーザーの最終的な成果となる行動(購入、問い合わせ送信、会員登録など)を指します。

Google広告ではコンバージョンを計測することで、どの広告やキーワードが成果につながったかを把握し、効果的な運用が可能になります。

ここではコンバージョン計測の仕組みと、Google広告のコンバージョンタグ設置方法について説明します。

コンバージョン計測の仕組み

コンバージョンを測定するには、ユーザーのウェブサイト上での行動データをGoogle広告に送信する必要があります。

一般的な仕組みは次のとおりです。

・ユーザーがGoogle広告をクリックしてあなたのウェブサイトに訪れる(ブラウザにGoogle広告のクリックIDが一時的に保持されます)。

・ユーザーがサイト内で目標とするアクション(例:購入完了ページの表示)に到達した際、あらかじめサイトに埋め込んでおいたコンバージョンタグが発火し、Google広告に「コンバージョンが発生した」ことを通知します。

・Google広告側でクリックIDとコンバージョン情報が照合され、その広告クリックによって成果が発生したことが記録されます。

上記を実現するために、サイトに埋め込むべきコードがコンバージョンタグと呼ばれるものです。

コンバージョンタグはGoogle広告の管理画面から発行できます。

現在、Google広告では新しい「Googleタグ(gtag.js)」と呼ばれるタグに統合されており、基本タグ(旧称グローバルサイトタグ)とイベントスニペット(コンバージョン発生時のタグ)の2種類を組み合わせて使用します。

Googleタグ(基本タグ)

サイト全体の全ページに埋め込むタグです。

ユーザーがサイトに訪れた際のアクセスを計測する役割があり、1つのGoogle広告アカウントにつき1つ発行されます。

計測したいサイト全ページの内に設置します。

イベントスニペット(コンバージョンタグ)

コンバージョンが発生したことを計測するタグです。

コンバージョンアクション(例:購入完了)の種類ごとに発行され、該当するページ(例:購入サンクスページ)のみに埋め込みます。

ユーザーがそのページに到達した瞬間にこのタグが起動し、「コンバージョン1件」をGoogle広告に送信します。

上記2つのタグが正しく機能して初めてコンバージョンが記録されます。

タグがうまく動作しないと、実際には成果が出ていてもGoogle広告上で把握できず最適化に支障が出るので、確実に設定しましょう。

なお、近年ではこのタグ設置に代えて、次に述べるGoogleアナリティクス4(GA4)との連携によりコンバージョンをインポートする方法も普及しています。

Google広告コンバージョンタグの設定手順

ここでは、Google広告の管理画面からコンバージョンタグを発行し、ウェブサイトに設置するまでの一般的な手順を説明します。

コンバージョンアクションの作成

Google広告管理画面上部の「ツールと設定」メニューから「コンバージョン」を選択します。コンバージョンの管理画面で「+新しいコンバージョンアクション」をクリックし、「ウェブサイト」を選択します。

次に計測したい内容を設定します。

カテゴリ(購入、申し込み、閲覧など)、コンバージョン名(「購入完了」等わかりやすい名前)、価値(1件あたりの売上金額など任意で設定可能)、カウント方式(1回のクリックで複数コンバージョンを数えるか1回とするか)、計測期間などを入力し保存します。

タグの設置方法選択

コンバージョンアクションを保存すると、タグの設置方法を選ぶ画面が表示されます。

「タグを自分で設置する」か「Googleタグマネージャーを使用する」かを選択できます。

ここでは自分でタグを設置する前提で進めます(GTMを使う場合は別途GTMの設定が必要です)。

Googleタグ(サイト全体タグ)の取得

まず基本となるGoogleタグ(gtag.js)のコードが表示されます。

これをコピーして、自分のウェブサイトの全ページに埋め込みます。

具体的には、<head>タグ内の一番下あたりに貼り付けます。

既にGoogleアナリティクス4のタグや旧ユニバーサルアナリティクス(UA)タグを設置している場合、同じgtag.jsを利用している場合は重複して設置する必要はありません。

イベントスニペット(コンバージョンタグ)の取得

次に、コンバージョン発生ページに設置するイベントスニペットのコードが表示されます。

こちらもコピーして、先ほど設定したコンバージョンが発生するページの適切な位置(通常はタグ直前など)に貼り付けます。

イベントスニペットにはコンバージョンIDやラベルが含まれており、この情報でどのコンバージョンアクションが達成されたか識別します。

タグの動作確認

ウェブサイトにタグを埋め込んだら、実際にコンバージョンに至る動作をテストし、Google広告の管理画面で正しくコンバージョンが計測されるか確認します。

Googleタグアシスタントなどのブラウザ拡張機能を使用すると、タグの発火状況をデバッグできます。コンバージョンが記録されていれば設定完了です。

このように手動でタグを設置する方法のほか、Googleタグマネージャー(GTM)というタグ管理ツールを使うと、ウェブサイトに一度GTMスニペットを埋め込むだけで、あとは管理画面上でタグ(Google広告のコンバージョンタグなど)を有効化できるので便利です。

企業のウェブ担当者や開発者と連携して、より効率的にタグを管理したい場合はGTMの導入も検討するとよいでしょう。

Googleアナリティクス4(GA4)との連携によるコンバージョン計測

最近ではGoogleアナリティクス4(以下GA4)とGoogle広告を連携し、GA4側で計測したコンバージョンイベントをGoogle広告にインポートして活用するケースが増えています。

GA4と広告アカウントを連携するメリットとして、以下が挙げられます。

GA4のコンバージョンデータを広告側で共有できる

ウェブサイト上で発生した様々なイベント(購入、フォーム送信、スクロール計測など)をGA4で拾い、それをGoogle広告にインポートすることで、広告キャンペーンの最適化に活用できます。

これにより、Google広告のコンバージョンタグを直接設置しなくてもGA4での計測を一本化できます。

Google広告の指標をGA4上で分析できる

広告のクリックやコスト等のデータをGA4にリンクさせることで、GA4の分析画面上でセッションやコンバージョンと広告費用を突き合わせた分析が可能になります。

ウェブ解析と広告効果分析を一元的に行えるため、より深いインサイトを得られます。

リマーケティングやオーディエンス活用

GA4で作成したオーディエンス(サイト訪問者のセグメント)をGoogle広告でリマーケティングリストとして使うことができます。

これにより、サイトで特定の行動をしたユーザーに絞って追跡広告を出すなど高度なターゲティングが実現できます。

例えばGA4上で「商品をカートに追加したが購入に至っていないユーザー」のオーディエンスを作成し、Google広告側でそのユーザーリストに対して割引クーポン訴求のディスプレイ広告を配信するといったリマーケティング施策も可能です。

このようにGA4との連携は広告運用を強力に後押しします。

では実際の連携方法を簡単に説明します。

GA4とGoogle広告の連携手順

1.GA4側でのリンク設定

GA4管理画面にて、左下の歯車アイコン(管理)から「プロダクトリンク」を選び、「Google広告」をクリックします。

リンクの設定画面で自分のGoogle広告アカウントを選択し、サイトのデータ共有を許可する設定にしてリンクを作成します。これだけで基本的な連携は完了です。

2.Google広告側での確認

念のためGoogle広告管理画面の「ツールと設定 > リンク済みアカウント」に移動し、「Googleアナリティクス(GA4)」の項目で先ほどリンクしたGA4プロパティが表示されていることを確認します。

必要に応じて「インポートするデータ」を選択し、GA4のコンバージョンを読み込む設定を有効にします。

3.コンバージョンのインポート

GA4で既に設定済みのイベント(例:purchase、generate_leadなど)をGoogle広告のコンバージョンアクションとして取り込みたい場合、Google広告側のコンバージョン設定画面で「インポート > Googleアナリティクス(GA4)」を選び、該当のGA4イベントを選択してインポートします。

これにより、以後そのイベントが起きるとGoogle広告上でもコンバージョンとしてカウントされます。

4.オーディエンスの共有

同様にGA4のオーディエンスを共有するには、Google広告の「オーディエンス管理」でGA4のユーザーリストが使えるようになります。

例えば「過去30日間に商品Xのページを閲覧したユーザー」等のリストをGA4で作成しておけば、広告のリマーケティングキャンペーンでそのリストをターゲティングできます。

連携後は、GA4でサイト全体のユーザー行動を分析しつつ、広告の最適化にもそのデータを反映できるようになります。

特にUA(旧Googleアナリティクス)からGA4への移行期である現在、早めに連携設定を済ませておくことをおすすめします。

広告費用の管理と最適化戦略

Google広告で成果を上げるには、予算の管理と費用対効果の最適化が欠かせません。

このセクションでは、支払い方法の種類から入札戦略、重要な指標の見方、そしてコンバージョン率改善の施策など、費用に関わるポイントを解説します。

Google広告の支払い方法と請求サイクル

まず、Google広告の料金支払い方法について押さえておきましょう。

Google広告では基本的に後払い制の「自動支払い」が採用されています。

通常はクレジットカードやデビットカードを登録し、一定額の広告費が発生するか月末になると、自動的にカードに請求されます(例えば初期は¥5,000の閾値で、使い切るごとに課金され、段階的に閾値が上がります)。

新規アカウントでは手動で前払い残高を積む方式は選択できないケースが多く、カード払い一択となっています。

法人で広告費が大きくなってきた場合には、「月次請求(Invoice)」による銀行振込払いを申請できる可能性があります。

ただし請求書払いへの移行には以下の条件を満たす必要があります。

- アカウント開設から1年以上経過していること

- 支払い遅延などなく良好な取引履歴があること

- 過去12か月間で月額50万円以上の広告費を3ヶ月以上運用していること

これらをクリアし、さらにGoogleの担当者による審査承認を得ると、月締め請求で後日銀行振込する形に変更できます。

その場合、請求書発行から約60日以内に支払えばよく、キャッシュフローの改善につながります。

ただし請求書払いを利用するには「Google広告 マイ クライアント センター(MCC)アカウント)」の開設も求められます。

MCCとは複数の広告アカウントを一元管理するための仕組みで、広告代理店などが用いるものです。

請求書払いを希望する際はGoogleのサポートに問い合わせ、申請プロセスを踏みましょう。

いずれの場合も、広告費の消化状況と請求額はGoogle広告管理画面の「請求と支払い」から随時確認できます。

クレジットカードの限度額超過や有効期限切れで支払いエラーになると広告配信が一時停止してしまうため、支払い情報は常に最新の状態に保ちましょう。

予算配分と入札戦略のポイント

Google広告で費用対効果を最適化するためには、限られた予算を有効に配分し、適切な入札戦略を採用することが重要です。

キャンペーン予算の配分

全体の広告予算が決まっている場合、どのキャンペーンにどれくらい割り当てるか検討します。

例えば新商品の認知拡大が最優先ならそのキャンペーンに多めの予算を設定し、サブの施策には少なめにする、といった調整です。

また、予算を使い切っていないキャンペーンがある一方で他のキャンペーンが予算不足で機会損失になっている場合は、配分を見直してバランスさせます。

入札戦略の選択

Google広告では自動入札戦略が充実しており、機械学習によりコンバージョンやクリックを最大化してくれます。

初心者には「クリック数の最大化」から始め、コンバージョン計測ができるようになったら「コンバージョン数の最大化」または目標コンバージョン単価(tCPA)、さらには目標広告費用対効果(tROAS)といった戦略を試すと良いでしょう。

自動入札はデータが蓄積するほど賢く調整されますが、成果が安定しないうちは手動入札で重要キーワードに高めの入札単価を設定するなど細かく管理する選択肢もあります。

デバイス・時間帯・地域での調整

広告の効果はユーザーのデバイス(PC/モバイル)、曜日や時間帯、地域によって変わることがあります。

例えばBtoB向けサービスなら平日昼間のPCからのアクセスがコンバージョン率高く、逆に深夜や休日は低いかもしれません。

そうした傾向がデータから見られたら、入札単価調整(ビッドモディファイア)を設定し、平日昼は入札額を上げ、深夜は下げるといった最適化が可能です。

限られた予算を効率よく使うテクニックとして覚えておきましょう。

重要指標のモニタリングとコンバージョン率改善

運用中は常にレポートをチェックし、KPI(重要指標)の動向を把握します。

特に以下の指標に注目してください。

インプレッション数

広告の表示回数です。

インプレッションが極端に少ない場合、キーワードの検索ボリュームが低すぎるか入札単価が低いために広告オークションに勝てていない可能性があります。

クリック率 (CTR)

インプレッションに対するクリックの割合です。

CTRが低い場合、広告文が検索意図に合っていないか、魅力に欠けてスルーされている可能性があります(CTR=クリック数÷インプレッション数×100で算出できます)。

コンバージョン率 (CVR)

クリックしたユーザーのうちコンバージョンに至った割合です。

計算式は「コンバージョン数 ÷ クリック数 × 100」で求められます。

例えば100クリック中5件の成果ならCVR=5%です。

この指標は広告の関連性やランディングページの内容に大きく影響されます。

コンバージョン数

実際に獲得できた成果件数です。

言うまでもなく最重要指標で、まずはコンバージョン数を最大化することが広告運用の目標になります。

ただしコンバージョンの質(問い合わせの内容や購入単価など)も合わせて考える必要があります。

コンバージョン単価 (CPA)

1件のコンバージョンを獲得するのに要した費用です。

広告費用をコンバージョン数で割って算出します。

例えば広告費5万円で10件の成約ならCPA=5万円÷10=5千円/件となります。

目標とする利益率やLTV(顧客生涯価値)を踏まえ、許容できるCPAを設定しましょう。

これらのレポート指標を実行しつつ、コンバージョン率が上がれば同じクリック数でも成果数が増え、結果として費用対効果が改善します。

主要な指標の定義を以下に整理します。

<主要な広告指標の定義まとめ>

| 指標名 (略称) | 定義および計算式 | 意味するもの |

|---|---|---|

| インプレッション数 (Imp) | 広告がユーザーに表示された回数 | 広告の露出機会の多寡を表します。 |

| クリック率 (CTR) | クリック数 ÷ インプレッション数 × 100 (%) | 広告がどれだけユーザーの興味を引いたかを示す指標(高いほど広告文やターゲティングが適切)。 |

| コンバージョン率 (CVR) | コンバージョン数 ÷ クリック数 × 100 (%) | 流入したユーザーのうち成果につながった割合(高いほど効率的)。 |

| コンバージョン単価 (CPA) | 広告費 ÷ コンバージョン数 (円) | 1件の成果獲得に要した費用(低いほど費用対効果が良い)。 |

| 広告費用対効果 (ROAS) | 売上金額 ÷ 広告費 × 100 (%) | 広告費に対する売上の割合(高いほど投資回収率が良い)。例:ROAS 500%は1円の広告費で5円の売上。 |

コンバージョン率改善のための具体的施策

ランディングページの最適化

広告から遷移した先のページがユーザーの期待に沿っていなければコンバージョンは得られません。

ページの読み込み速度を上げ、モバイル対応を万全にし、わかりやすい導線(購入ボタンや問い合わせフォームの配置)に改善しましょう。

また、広告文とランディングページの内容が一致していること(メッセージの一貫性)も重要です。

キーワードと広告の見直し

関連性の低いキーワードで集客していないか確認します。

クリックはされても商品やサービスとマッチしないユーザーが多いとCVRは下がります。

コンバージョンにつながっている検索クエリを分析し、その傾向に合致するキーワードを増やし、逆に質の低いトラフィックを生むキーワードは除外や入札低減を行います。

また広告文も、より具体的なメリットや価格、差別化ポイントを盛り込み、興味の高いユーザーだけがクリックするよう工夫します。

信頼性・安心感の向上

コンバージョン率を上げるには、ユーザーの不安を取り除くことも大切です。

サイト上に顧客の声や実績数、返品保証やセキュリティ対策などを明示し、信頼できる事業者であることを示しましょう。

特に高額商品やサービス申込では信頼性がCVRに直結します。

オファーの改善

提供しているオファー(商品やサービス内容、価格、特典)が競合より魅力的か見直します。

例えば期間限定割引や送料無料、資料請求者への特典など、ユーザーが「それなら試してみよう」と思える誘因を作ることも有効です。

これらを実行しながらPDCAを回せば、CVR向上に伴ってコンバージョン数が増え、CPA改善やROAS向上など費用対効果の改善につながります。

広告レポート分析と運用改善

定期的なレポート分析は、Google広告運用の品質を高めるために欠かせません。

ここでは、レポートの活用方法と改善のアプローチについて説明します。

レポート機能の活用方法

Google広告には充実したレポーティング機能があります。

管理画面の「レポート」タブや各キャンペーンの統計データから、様々な切り口でパフォーマンスを確認できます。

キャンペーン/広告グループ別の成果

どのキャンペーンや広告グループが多くのコンバージョンを生んでいるか、あるいは費用対効果が悪いかを把握します。

成果の良い所にはさらに予算を配分し、悪い所は原因を深掘りしてテコ入れする、もしくは停止する判断をします。

検索クエリレポート

ユーザーが実際に検索した語句(検索クエリ)の一覧と、それにヒットした自分のキーワードや広告を確認できます。

ここで意図しない無関係な検索語が含まれていれば除外キーワードに追加します。

また、想定していなかった有望な検索語を見つけたら、新たなキーワードとして追加し、その語にマッチする専用の広告文を作るといった拡充も可能です。

曜日・時間帯レポート

曜日別、時間帯別のクリックやコンバージョン状況を確認できます。

前述のように、パフォーマンスの良し悪しに応じて入札調整を加える参考にします。

地域別レポート

広告が表示・クリックされたユーザーの地域(都道府県や都市)ごとのデータも取得できます。

地域によって成約率に差がある場合、特に成果の高い地域に絞って配信する、あるいは重点地域を別キャンペーンに分けて予算を厚くする、といった戦略も考えられます。

オークション分析

競合他社の広告との比較データです。

他の広告主と比べ自社広告の表示シェアや平均順位を知ることができ、入札戦略の検討材料になります。

広告の表示オプションやデバイス別、属性別レポート

広告の付加情報(サイトリンクやコールアウト等の表示オプション)がどれだけクリックに寄与したか、デバイス(PC/モバイル/タブレット)ごとの違い、ユーザー属性(性別・年代)別の傾向など、多面的に分析できます。

これらのレポートは管理画面上でカスタム集計表を作成したり、定期レポートとしてスケジュール送信することもできます。

改善サイクルの回し方

レポート分析で課題やチャンスを見つけたら、次の施策に反映させます。

運用の最適化は継続的なプロセスです。

1.仮説立て

データから問題点や改善点を洗い出し、それに対する仮説を立てます(例:「特定のキーワードでクリック率が低いのは広告文が魅力不足ではないか」「モバイルユーザーのCVRが低いのはモバイル向けLPの体験が悪いのではないか」など)。

2.施策の実行

仮説に基づき、具体的な対策を実行します。広告文を変更したり、入札調整を加えたり、LPを修正したりと、打ち手は様々です。

一度に多数の要素を変えるとどれが効果をもたらしたかわからなくなるため、極力1サイクルで変更する項目は絞りましょう。

3.結果検証

施策実行後、一定期間データを観察し、KPIに変化があったか確認します。

改善傾向であればその施策を継続し、場合によってさらなる最適化(例えば広告文A/Bテストで勝った方を残し、また新たな案と比較するなど)を行います。

もし改善が見られなければ別の仮説・施策を試します。

3.学習の蓄積

効果のあった手法や、逆にうまくいかなかった試みも含め、運用のナレッジとして記録します。

チームで運用している場合は情報共有し、次の施策検討の参考にします。

このようにデータ→改善のサイクルを継続することで、アカウント全体のパフォーマンスが底上げされていきます。

また、Google広告側から提示される「最適化案(Recommendations)」タブにも目を通してみましょう。

システムが自動で提案する入札額調整や新キーワード追加などが表示されます。

闇雲に採用すると予期せぬ結果になることもありますが、有用な提案も多いので参考にすると良いでしょう。

運用改善の実例紹介

最後に、Google広告の運用改善事例を簡単にご紹介します。

ある中小企業(BtoBサービス提供)のケースです。

この企業では月額数十万円の予算でGoogle検索広告を出稿していましたが、最初の頃はコンバージョン計測を設定しておらず、どのキーワードや広告が成果につながっているか把握できていませんでした。

そこで、問い合わせフォーム送信完了をコンバージョンとして計測するようタグを実装し、さらにGoogleアナリティクス(当時はユニバーサルアナリティクス)とも連携して詳細なサイト内行動を分析しました。

データをもとに検証を進めると、ある特定のサービス名キーワードではクリックは多いものの問合せには結びついていない一方、課題を示すようなキーワード(「○○ 費用削減」など)経由の流入は少数でも高確率でコンバージョンしていることが判明しました。

そこで、成果の低いキーワードは思い切って入札単価を下げ、逆に有望なニッチキーワードを追加して重点配信するようキャンペーン構成を調整しました。

また広告文も、従来は一般的な訴求だったものをニッチキーワードに合わせて具体的な課題解決を謳うコピーに変更し、ランディングページもその内容に沿って改善しました。

これら一連の最適化により、1ヶ月後にはコンバージョン数が2倍近くに増加し、コンバージョン単価(1件あたりの獲得費用)も大幅に低減する結果となりました。

その後も定期的に検索クエリをチェックしては除外キーワードを設定し、新たな発見キーワードを追加するといった運用を継続することで、安定的に質の高いリードを獲得できるようになったのです。

この例からもわかるように、計測と分析に基づくPDCAサイクルをしっかり回すことが、Google広告の成功には不可欠です。

あなたも本記事で学んだ手法をぜひ実践して、継続的な改善によって成果を最大化してください。

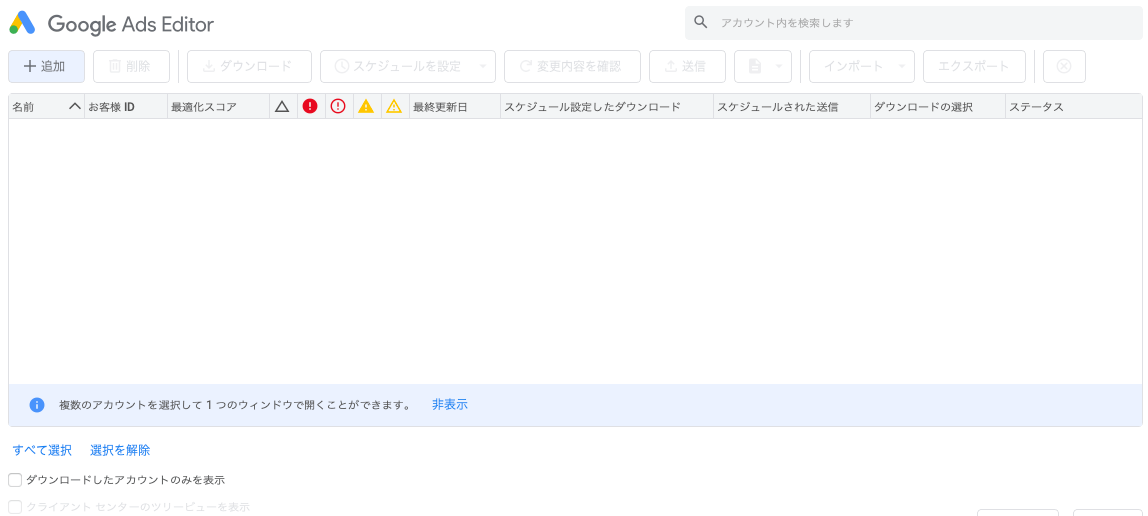

Google広告エディタの活用

運用の効率化という点では、Google広告エディタ(Google Ads Editor)という無料ツールの活用もおすすめです。

これはGoogle広告のキャンペーンや広告をオフラインで一括編集できるデスクトップアプリケーションです。

多数のキーワードや広告文を一度に追加・変更したい場合や、大規模アカウントを操作する際に重宝します。

編集内容をローカルで保存してから一括アップロードできるため、作業ミスの低減や工数削減につながります。

上級者はスプレッドシートで変更内容を整理し、エディタ経由で反映させることで非常に効率的に運用しています。

Google広告エディタはGoogle公式サイトから誰でもダウンロード可能ですので、まだ使ったことがない方はぜひ試してみてください。

また、スマートフォン向けの公式Google広告アプリ(Android版・iOS版)が提供されており、外出先でもキャンペーンの指標確認や入札調整など基本的な管理が可能です。

忙しいマーケティング担当者はインストールしておくと良いでしょう。

よくある課題・トラブルへの対処法

広告運用者であれば一度は直面する、Google広告に関するトラブルや課題とその対処法をまとめます。

適切に対応することで大きな問題に発展するのを防ぎ、安定した運用を続けられます。

広告の審査落ち・ポリシー違反への対応

作成した広告が配信されず、「不承認(審査落ち)」となってしまうケースがあります。

Google広告には広告表現やリンク先コンテンツに関する厳格なポリシーがあり、これに抵触すると広告が承認されません。

たとえば誇大表現(「絶対儲かる!」等)や商標権侵害、健康に関する断定的な言い回しは禁止されています。

審査落ちした場合は、管理画面で不承認の理由が表示されますので、その内容に従って広告文やリンク先を修正しましょう。

修正後、再度審査をリクエストすれば通常1~2営業日で再審査されます。

もし自分ではポリシー違反が見当たらないのに不承認となった場合、サポートに問い合わせて詳細を確認することも可能です(後述のサポート連絡先参照)。

広告が配信されない・表示されない場合

広告が承認済みなのに表示回数が全く伸びない場合、いくつか考えられる原因があります。

入札単価や品質スコアの問題

競合が多いキーワードでは入札価格が低すぎるとオークションで負け続け、表示されないことがあります。

また広告ランクは入札単価×品質スコアで決まります。

品質スコアとは広告の推定クリック率、広告文とキーワードの関連性、ランディングページの質などから算出される指標です。

これが低いと入札額を上げても掲載順位が上がりにくく、広告オークションに不利になります。

そのため広告文とキーワードの整合性を高め、ランディングページもユーザーにとって有益な内容にすることで品質スコア改善を図りましょう。

ターゲティングが狭すぎる

地域や時間帯、オーディエンス絞り込みを厳しくしすぎて、母数がほとんどないケースです。

設定を見直し、もう少し広げてみると表示機会が増えます。

予算消化による停止

日予算を超える勢いでクリックが発生すると、一時的にその日の配信が抑制されることがあります。

なお、ある日に日予算を超えて費用が発生しているように見える場合もありますが、Googleではトラフィックが多い日は日予算の最大2倍まで広告を配信し、少ない日は抑えることで月間予算内(1日平均予算の30.4倍まで)に収まるよう調整されています。

そのため月単位で設定額以上の料金が請求されることはありません。

広告やキーワードの一時停止

基本的な確認ですが、対象キャンペーンや広告グループ、広告が「一時停止」や「削除」状態になっていないか見ます。

誤って自分で停止していた場合は再開すればOKです。

自分の広告が正常に表示されているか確認するには、ブラウザで実際に該当キーワードを検索してみる方法もあります。

ただし何度も検索してクリックしないでいるとGoogle側にユーザーとして認識され、広告を表示しなくなることがあります(頻繁な確認は控えるべきです)。

確認には広告プレビューツール(管理画面の「プレビューと診断」機能)を使うと良いでしょう。

これならインプレッションや掲載結果に影響を与えず、自分の広告の表示可否をチェックできます。

iPhoneで広告が表示されない(広告ブロックへの対応)

昨今、ユーザー側の視点では広告を避けたいと考える人も増えており、特にスマートフォン(iPhoneなど)で広告をブロックする手段が広まっています。

例えばiPhoneのSafariブラウザでは、コンテンツブロッカーと呼ばれる拡張機能をインストールすることで、ウェブ上のバナー広告やポップアップ広告を非表示にできます。

また、設定アプリの「プライバシーとセキュリティ」項目で追跡型広告を制限するオプションもあります。

その結果、ユーザーによってはiPhone Google 広告ブロックの状態でウェブ閲覧をしており、広告主の配信したディスプレイ広告が表示されないケースもあります。

広告運用者としては、ユーザーの広告ブロック行為を直接解除させることはできませんが、いくつか留意すべき点があります。

広告ブロックの影響を認識する

特にディスプレイ広告やYouTube広告は、エンドユーザー側でブロックされる可能性があることを認識し、インプレッションやクリック数が想定より伸びない場合の要因として考慮します。

iPhoneユーザー比率の高いターゲットでは影響が大きいかもしれません。

コンテンツ価値の高い広告を目指す

ユーザーが広告を煩わしいと感じブロッカーを導入する背景には、邪魔な広告が多いことがあります。

クリエイティブの質を上げ、役立つ情報提供として受け取ってもらえる広告を作ることで、ブロックされにくくする(心理的にブロック対象にしようと思われにくくする)こともできます。

他チャネルも検討

ウェブ広告がブロックされても、検索広告はテキストベースでブロック対象になりにくいですし、メールマーケティングやSNS、アプリ内広告など他のデジタルチャネルでの接点も検討しましょう。

マーケティング施策を多角化しておくことで、一部ユーザーが特定チャネルの広告を遮断していても別経路でアプローチできます。

とはいえ、広告ブロックユーザーは全体から見れば一部であり、通常のGoogle広告運用ではまず広告掲載自体の品質と精度を高めることに注力しましょう。

どうしても広告が表示されない・成果が出ない場合に、技術的要因として広告ブロックの存在も頭の片隅に置いておく程度で十分です。

アカウントやキャンペーンのトラブル

その他にも起こりがちなトラブルと対処をいくつか紹介します。

Google広告アカウントの停止

ポリシー重大違反や不正な支払い、マルウェア検知などがあると、アカウント自体が停止され広告配信が全面停止になることがあります。

身に覚えが無い場合でもまずはポリシーチームに異議申し立てを行いましょう。

心当たりがある場合は該当箇所を修正し、再審査を依頼します。

アカウント停止はビジネスに大きな打撃となるため、日頃からポリシー遵守とアカウント健全性維持に努めてください。

不正クリックの疑い

競合によるクリック爆撃など、不正なクリックが多発して費用が無駄になっているのではと不安になることがあります。

Google広告では無効なトラフィック検出システムがあり、不正と判断されたクリックは自動で除外・返金されています。

また、心配な場合はレポートから「無効なクリック数」の指標を確認できます。

異常に高い場合はサポートに調査依頼をしてもよいでしょう。

レポート数値の不整合

Google広告とGoogleアナリティクス、あるいは自社の受注システムの数値が合わないと感じることがあります。

それぞれ計測方法や定義が異なるため完全一致しないのが通常です。

時間軸の違いや重複除外のルールなどを理解した上で、あまりに大きく乖離する場合はタグの不備を疑いましょう(コンバージョンタグが二重発火して二重計測している等)。

Google広告のサポートと問い合わせ先

Google広告を運用する中で困ったことや疑問が生じた場合、Googleのサポートを活用できます。

主なサポート窓口を以下にまとめます。

ヘルプセンターサイト

公式オンラインヘルプ。サービスの使い方ガイドやトラブルシューティング記事、FAQが豊富に用意されています。

まずはキーワード検索で疑問点を調べ、自己解決を図りましょう。

電話/チャット相談

管理画面上部のヘルプ(はてなマーク)メニューから問い合わせることで、Googleのサポート担当者に直接相談できます。

平日(月~木 9:30~18:00、金 9:30~16:00)の受付時間内であれば、リアルタイムに電話またはチャットで回答を得られます。

内容によってはメールで問い合わせることもでき、1営業日程度で回答が届きます。

専任アドバイザー(新規向け)

広告アカウント開設後30日以内であれば、Googleから無料の個別サポートを受けられる場合があります。

初期設定の手助けや運用のコツを電話でアドバイスしてもらえるので、初心者の方は積極的に活用すると良いでしょう。

ユーザーフォーラム

Google広告のコミュニティフォーラムでは、他の広告主の質問や回答を閲覧・投稿できます。

過去の事例検索や、自分では解決できない疑問を質問してみるのも有効です(公式サポート対応ではありませんが、経験豊富なユーザーから有益な情報が得られることがあります)。

代理店/コンサルタント

必ずしも「問い合わせ窓口」ではありませんが、認定パートナーの広告代理店やフリーランスのコンサルタントに依頼して運用サポートを受ける方法もあります。

費用は掛かりますが、プロの知見に基づく改善提案や運用代行を行ってくれるため、予算に余裕があれば検討してみましょう。

問い合わせの際は、アカウントIDや問題の詳細、エラーメッセージなどを予め整理して伝えるとスムーズです。

サポート担当者は広告運用のプロフェッショナルですので、遠慮なく状況を説明しアドバイスを求めましょう。

解決が難航する技術的な不具合の場合、調査に時間がかかることもありますが、問い合わせを入れておけば適宜フォローアップしてもらえます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

本記事で、Google広告の基礎から実践的な運用ノウハウ、トラブル対処法まで幅広く理解していただけたかと思います。

まずは次に何をすべきか、具体的なアクションプランをまとめます。

これからGoogle広告を始める方は、本記事を参考にしながら実際にアカウントを開設し、少額でも構いませんのでキャンペーンを作成してみましょう。

実際の管理画面に触れながらキーワード設定や広告作成を行うことで、理解が一層深まります。

既に運用中の方は、記事内のチェックポイント(コンバージョンタグの正確な設置や、キーワードのマッチタイプ見直し、レポート分析結果の活用など)を順に確認し、ご自身のアカウントを改善してみてください。

特にコンバージョン計測やGA4連携が未導入であれば早めに設定することをおすすめします。

また、明日からの運用に活かせる施策を一つ選んで実践してみましょう。

例えば「広告文の新しいABテストを実施する」「検索クエリレポートから除外キーワードを追加する」「入札戦略を自動入札に切り替えて効果を見る」など、小さなトライを積み重ねることで成果が向上していくはずです。

トラブルに備えて、本記事で紹介したサポート窓口やヘルプページもブックマークしておくと安心です。

いざという時に迅速に対応できるよう、社内で問い合わせ手順を共有しておくのも良いでしょう。

なお、さらなる知識習得にはGoogleが提供する無料のオンライン学習プログラム「Skillshop(スキルショップ)」を活用する方法もあります。

公式トレーニングコースでGoogle広告の各分野を体系的に学び、試験に合格すれば認定資格を取得することも可能です。

こうしたリソースも積極的に活用し、知識と実践の両輪でスキルアップしていきましょう。

このブログだけでは話せない

インターネットビジネスで稼ぐための

ノウハウや思考、プライベート情報など

メルマガやLINE公式アカウントで配信中。

まだの場合はメルマガは

こちらからご登録下さい。

コメント