Masakiです。

「AIでイラストや写真のような画像を生成してみたいけど、何から始めればいいかわからない」

「Stable Diffusionという言葉は聞くけれど、専門用語が多くて難しそう」

「プロンプト(呪文)の作り方がわからず、思い通りの画像が作れない」

「ローカル環境を構築したいけれど、どのPCスペックが必要なのか、どのツールを使えばいいのか」

AI画像生成の世界に足を踏み入れたくても、このような悩みや疑問から一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

Stable Diffusionは、テキストから高品質な画像を生成できる非常に強力なAIモデルですが、その自由度の高さゆえに、初心者にとっては複雑に見えることがあります。

しかし、ご安心ください。

この記事は、Stable Diffusionに関するあらゆる情報を網羅し、初心者からプロフェッショナルまで、誰もがAI画像生成をマスターできるように設計された究極のガイドです。

この記事を最後まで読めば、あなたは以下の知識とスキルを完全に習得できます。

・Stable Diffusionの基本的な仕組みと、その歴史的背景。

・オンラインサービスを使った簡単な始め方から、本格的なローカル環境の構築方法まで。

・Checkpoint、LoRA、VAEといった各種モデルファイルの役割と、それらを使い分ける方法。

・「呪文」と呼ばれるプロンプトの基本的な作り方から、品質を向上させる高度なテクニックまで。

・ControlNetやimg2imgといった、プロのクリエイターも活用する高度な機能の完全な使い方。

さあ、あなたもこの記事を羅針盤として、AIが織りなす無限の創造の海へと漕ぎ出しましょう。

Part 1: Stable Diffusionの基礎知識 – AI画像生成の世界へようこそ

この最初のパートでは、記事全体の土台となる基礎知識を解説します。

「Stable Diffusionとは何か」「どのようにして生まれたのか」「どのような原理で動いているのか」といった最も基本的な疑問に答えることを目的としています。

より複雑なトピックに進む前に、初心者が全体像を掴むための重要なセクションです。

Stable Diffusionとは?:テキストから生まれるアートの革命

Stable Diffusionは、最先端のテキストから画像を生成するモデルであり、深層生成人工ニューラルネットワークの一種です。

その主な機能は、テキストによる説明(プロンプト)に基づいて詳細な画像を生成することですが、インペインティング(部分的な修正)、アウトペインティング(画像の拡張)、そしてテキストプロンプトに導かれる画像から画像への変換(img2img)といった他のタスクにも応用できます。

その核心は、テキストプロンプトを画像に変換する能力にあります。

かつて、DALL-EやMidjourneyのような高性能な画像生成AIは、クラウドサービス経由でのみアクセス可能なプロプライエタリ(独占的)なモデルでした。

しかし、Stable Diffusionの登場は、そのコードとモデルの重みが公開されたことで、この状況を一変させました。

これにより、適度な性能のGPUを搭載した一般的な消費者向けハードウェアでも実行可能となり、AI技術の民主化を大きく前進させたのです。

多くのユーザーが抱く「Stable Diffusionは完全に無料ですか?」という疑問にお答えします。

結論から言うと、ソフトウェア本体とベースモデルはオープンソースであり、個人的な利用はもちろん、多くの場合で商用利用も無料で可能です。

ただし、これには重要な条件が付随します。

Stable Diffusionのモデルには、「CreativeML Open RAIL++-M License」や「Stability AI Community License」といったライセンスが適用されています。

これらのライセンスの重要な点の一つに、収益に関する規定があります。

例えば、Stable Diffusion 3.5では、年間総収益が100万ドル未満のスタートアップ、中小企業、クリエイターは、無料で商用利用が許可されています。

この収益基準は、ビジネスで利用するユーザーにとって極めて重要な情報です。

また、利用規約では、意図的に敵対的または疎外的な環境を作り出す画像の生成や、歴史的・現在のステレオタイプを助長するコンテンツの作成といった、モデルの不正利用を禁止しています。

これは、AI技術を責任ある形で利用するための倫理的な指針となります。

Stable Diffusionの歴史と進化:v1.5からSDXL、そして最新のSD3まで

Stable Diffusionの起源は、ドイツのミュンヘン大学(LMU Munich)のCompVisグループとハイデルベルク大学の研究者たちによって開発された「Latent Diffusion」というプロジェクトにあります。

この画期的なプロジェクトは、CompVisグループ(Robin Rombach、Andreas Blattmannなど)、Runway社(Patrick Esser)、そしてStability AI、EleutherAI、LAIONといった組織からの重要な支援を含む、学術界と産業界の協力によって実現しました。

特に、CompVisグループの研究者であったRobin RombachとRunway社のPatrick Esserが開発を主導し、Stable Diffusionの基礎となる潜在拡散モデル(LDM)アーキテクチャの発明に貢献しました。

その後、2022年8月22日にStable Diffusionの最初のバージョンが公開され、AIコミュニティに大きな衝撃を与えました。

Stable Diffusionは、公開以来、急速な進化を遂げてきました。

その進化の道のりは、より優れたプロンプト追従性と、より高いネイティブ解像度を求める技術的な探求の歴史でもあります。

CompVisによってリリースされた初期のv1.x系モデルから、RunwayMLがリリースしたv1.5、そして新しいテキストエンコーダーであるOpenCLIPを採用し大きな飛躍を遂げたv2.0へと進化は続きました。

特に大きな変化は、SDXL(Stable Diffusion XL)とSD3(Stable Diffusion 3)の登場です。

SDXLは、2つ目のテキストエンコーダーを追加し、複数のアスペクト比でのトレーニングを導入することで、ネイティブ解像度とプロンプト理解度を大幅に向上させました。

そして最新のSD3では、トランスフォーマーベースの新しいアーキテクチャが採用され、さらに緻密な表現が可能になっています。

このアーキテクチャの進化は、単に「新しくて良い」という漠然としたものではなく、旧バージョンの課題に対する具体的な解決策の提示です。

例えば、SDXLが2つのテキストエンコーダーを搭載したのは、SD1.5のプロンプト理解度という弱点を直接的に克服するためでした。

この進化の結果としてVRAMの要求スペックは上がりましたが、それに見合うだけの品質向上がもたらされたのです。

ユーザーは、古いLoRAとの互換性を重視するならSD1.5、より高い忠実性とプロンプト理解度を求めるならSDXLやSD3というように、自身の目的とハードウェアに応じてモデルを選択する必要があることを、この進化の歴史は示唆しています。

各バージョンの主な特徴と違いを以下の表にまとめました。

この表は、ユーザーが自身のハードウェアと創作目標に最適なベースモデルを選択するための重要な指針となります。

| モデルバージョン | アーキテクチャ(テキストエンコーダー) | ネイティブ解像度 | 主な特徴・改善点 | VRAM要件(目安) |

| v1.5 | CLIP ViT-L/14 (1つ) | 多数のカスタムモデルの基礎。LoRAなどのエコシステムが最も豊富。 | 4GB – 8GB | |

| v2.1 | OpenCLIP-ViT/H (1つ) | テキストエンコーダーの変更。v1.5系との互換性が低い。 | 4GB – 8GB | |

| SDXL | CLIP ViT-L/14 + OpenCLIP-ViT/bigG (2つ) | 2つのエンコーダーによるプロンプト理解度の向上。複数アスペクト比対応。 | 8GB – 12GB以上 | |

| SD3 Medium | 3つのテキストエンコーダー (T5を含む) | 新しいMMDiTアーキテクチャ。高品質な文字描画。消費者向けGPUで動作。 | 8GB – 12GB | |

| SD3 Large | 3つのテキストエンコーダー (T5を含む) | シリーズで最も強力なモデル。優れたプロンプト追従性と品質。 | 16GB以上 |

【図解】Stable Diffusionの仕組み:AIはどのように絵を描くのか?

Stable Diffusionの動作原理を理解するために、まず「拡散モデル」という概念を掴むことが重要です。

これをコップの水にインクを一滴落とす様子に例えることができます。

インクは時間とともに拡散し、最終的には水全体にランダムに広がって、元々どこに落ちたのか分からなくなります。

拡散モデルの「順拡散過程」はこれに似ており、元の画像に段階的にノイズを加えていき、最終的には完全なノイズ画像(どこに何が描かれていたか分からない状態)にしてしまいます。

そして、このモデルの真骨頂は「逆拡散過程」にあります。

ノイズだけの状態から、学習した知識を基にノイズを段階的に取り除いていくことで、元の画像(あるいは、学習データに含まれるような別の画像)を復元するのです。

Stable Diffusionが画期的である理由は、このプロセスを「潜在空間(Latent Space)」と呼ばれる、非常に圧縮された低次元の空間で行う点にあります。

これは「潜在拡散モデル(Latent Diffusion Model, LDM)」と呼ばれる所以です。

高解像度の画像をピクセル単位で直接扱うのではなく、一度、その画像の本質的な特徴を捉えた小さな「設計図」のようなもの(潜在表現)に変換します。

この潜在空間は、元のピクセル空間に比べて48倍も小さいため、計算量が劇的に削減されます。

この効率化こそが、Stable Diffusionが一般の消費者向けGPUでも高速に動作し、高解像度の画像生成を「民主化」した最大の要因なのです。

Stable Diffusionは、単一の巨大なモデルではなく、それぞれが専門的な役割を持つ3つの主要なコンポーネントが連携して動作するシステムです。

このモジュール式のアーキテクチャこそが、Stable Diffusionの広大なカスタマイズ性を生み出す鍵となっています。

ユーザーがCheckpointやLoRA、VAEといった異なるファイルを組み合わせて利用できるのは、このシステムが分離したコンポーネントで構成されているからです。

まず、「エンコーダー」が高解像度の画像を圧縮し、前述の小さな潜在空間のデータに変換します。

そして、画像生成プロセスの最後に、「デコーダー」が処理済みの潜在空間のデータを受け取り、それを最終的な高解像度のピクセル画像として「描画」するのです。

このデコーダーの性能は最終的な画質に直結します。

そのため、ユーザーは異なるVAEファイルを別途導入することで、生成される画像の色褪せや、顔・目のディテールの崩れといった問題を修正・改善することができます。

「ノイズ予測器」として機能し、潜在空間にあるランダムなノイズ画像から、プロンプトの指示に従って段階的にノイズを除去していきます。

具体的には、ノイズの乗った潜在表現と、現在のタイムステップ(ノイズ除去の進行度)を入力として受け取り、そのステップで加えられたノイズがどのようなものであったかを予測します。

そして、元のノイズ画像から予測されたノイズを引き算することで、画像を一段階クリーンな状態へと近づけるのです。

この反復的なプロセスが、完全に効率化された潜在空間内で行われます。

そこで登場するのが、CLIPモデルのテキストエンコーダーです。

このコンポーネントは、入力された単語や文章を、「埋め込み(embeddings)」または「ベクトル」と呼ばれる数値の羅列に変換します。

この数値化されたプロンプト情報が、U-Netの「クロスアテンション層」と呼ばれる部分に送られます。

これにより、テキストプロンプトがノイズ除去プロセスを「ガイド」または「条件付け」し、最終的に生成される画像が入力したテキストの内容と一致するようになるのです。

これが、言葉でAIの描画を制御できる仕組みの核心です。

Part 2: Stable Diffusion実践入門ガイド

理論を学んだ次は、いよいよ実践です。

このパートでは、手軽なオンラインサービスでの体験から、本格的なローカル環境の構築まで、ユーザーが最初の一歩を踏み出すための具体的な手順を解説します。

必要なPCスペック、OSごとのインストール方法、そして主要なユーザーインターフェース(UI)の比較まで、網羅的にガイドします。

オンラインサービスで手軽に体験

ローカル環境を構築する前に、まずはWebブラウザ上で手軽にStable Diffusionを試すことができるオンラインサービスを利用してみましょう。

インストールや複雑な設定は一切不要で、誰でもすぐにAI画像生成の世界を体験できます。

Stable Diffusionモデルを利用できるオンラインプラットフォームは数多く存在しますが、それぞれに特徴、料金体系、機能が異なります。

ここでは、特に人気の高いサービスを比較し、あなたに最適なプラットフォーム選びをサポートします。

DreamStudio: Stability AIが公式に提供するWebアプリケーションです。

洗練されたUIを持ち、最新の公式モデルをいち早く試すことができます。

料金体系はクレジット制で、アカウント作成時に付与される無料クレジットで試用が可能です。

Leonardo.Ai: 非常に寛大な無料プラン(毎日トークンが付与される)が魅力の多機能プラットフォームです。

コミュニティによってファインチューンされた多様なモデルを利用できるほか、自分でモデルをトレーニングする機能も提供しています。

無料プランと有料プランでは、生成した画像の所有権に関する規定が異なる点に注意が必要です。

SeaArt.ai: Leonardo.Aiと同様に、無料のデイリークレジット制を採用している多機能なサービスです。

LoRAのトレーニングやフェイススワップ(顔交換)など、ユニークな機能も搭載しており、特にアニメスタイルの生成に強いと評価されています。

その他のサービス: Playground AIなども人気があり、また、Microsoft Copilotのように、DALL-E 3を無料で利用できるサービスも存在します。

これらはStable Diffusionではありませんが、無料の画像生成AIとして比較検討する価値があります。

これらのサービスを比較検討しやすくするために、以下の表にまとめました。

この表を使えば、コスト、機能、使いやすさといった観点から、あなたに最適なサービスを簡単に見つけることができるでしょう。

| サービス名 | 無料プラン詳細 | 料金モデル | 主な特徴 | UIの使いやすさ | 画像の所有権(無料/有料) |

| DreamStudio | 初期クレジット付与 | クレジット制 | 公式最新モデル、シンプルなUI | 初心者向け | ユーザー帰属 |

| Leonardo.Ai | 150デイリートークン | サブスクリプション/トークン制 | 多様なカスタムモデル、モデルトレーニング機能 | 初心者~中級者向け | 共有ライセンス/ユーザー帰属 |

| SeaArt.ai | デイリークレジット | サブスクリプション/クレジット制 | LoRAトレーニング、フェイススワップ、アニメ系に強い | 初心者~中級者向け | ユーザー帰属(要確認) |

| Hugging Face | 無料(デモ) | 基本無料 | 最新・実験的モデルのデモが豊富 | 中級者~上級者向け | モデルライセンスに依存 |

Hugging Faceは、AI開発者や研究者のための巨大なコミュニティハブです。

その中の「Spaces」という機能を使えば、多くのStable Diffusionモデルのデモを無料で試すことができます。

使い方は非常にシンプルです。

1.Hugging Faceのサイトにアクセスし、モデルを検索します(例:「Stable Diffusion 3 Medium」)。

2.モデルページにある「Space」のデモを見つけます。

3.表示されたインターフェースには、「Prompt」と「Negative Prompt」の入力ボックスがあります。

4.「Prompt」に生成したい画像の説明を入力し、「Generate image」ボタンをクリックします。

5.しばらく待つと画像が生成されます。

「Advanced settings」を開けば、Guidance Scale(プロンプトへの忠実度)やSeed(画像の初期ノイズを決定する数値)といった、より詳細な設定を調整することも可能です。

ローカル環境の構築:自分だけの画像生成環境を手に入れる

オンラインサービスで基本を掴んだら、次はいよいよ自分だけの画像生成環境をPCに構築してみましょう。

ローカル環境なら、生成枚数の制限なく、好きなだけ画像生成を探求できます。

ここでは、そのために必要なPCのスペックから、OSごとの具体的なインストール手順までを詳しく解説します。

Stable Diffusionを快適に動作させるためには、適切なハードウェア選びが最も重要です。

特にGPUの性能が、生成速度や生成できる画像のサイズを直接左右します。

GPU(グラフィックボード)が王様: 画像生成の重い計算処理は、ほぼすべてGPUが担います。

AIフレームワークの多くがNVIDIA社の並列コンピューティングプラットフォーム「CUDA」をベースに構築されているため、**NVIDIA製のGPU(GeForce RTXシリーズなど)**が強く推奨されます。

VRAM(ビデオメモリ)がボトルネック: GPUに搭載されているVRAMの容量は、一度に生成できる画像の最大解像度や枚数(バッチサイズ)を決定する最も重要な要素です。

VRAMが不足すると、エラーが発生したり、生成速度が極端に低下したりします。

モデルごとのVRAM要件の目安は以下の通りです。

* Stable Diffusion 1.5: 4GB~8GBで十分動作します。

* Stable Diffusion XL (SDXL): 8GBが最低ラインですが、快適な動作には12GB以上が推奨されます。

* Stable Diffusion 3 Medium: 8GB~12GBのVRAMが必要です。

全ての機能を使うには12GB、一部機能を制限すれば8GBでも動作可能です。

GPUの具体的なおすすめモデル(2025年時点): 予算と性能のバランスを考慮した、具体的なGPUモデルを紹介します。

エントリー/バリュー: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) または RTX 4060 Ti (16GB)。

価格に対してVRAM容量が非常に大きく、コストパフォーマンスに優れています。

ミドルレンジ: 中古市場で価格がこなれてきたNVIDIA GeForce RTX 3090 (24GB)。

大容量のVRAMは、SDXLやモデルの追加学習(トレーニング)において大きなアドバンテージとなります。

ハイエンド:NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB)。

最高のパフォーマンスを求めるユーザー向けの、現行のコンシューマー向け最上位モデルです。

CPUとRAM(メインメモリ): CPUの性能は画像生成速度にほとんど影響しませんが、システムの応答性に関わります。

RAMは最低でも16GB、複数のアプリケーションを同時に利用する場合は32GB以上を搭載すると安定した動作が期待できます。

ここでは、最も普及しているUIである「AUTOMATIC1111」を例に、各OSでのインストール手順を解説します。

Windowsでのインストール手順:

1.Python 3.10.6をインストール: 公式サイトまたはMicrosoft Storeからインストールします。

この際、「Add Python to PATH」のチェックを必ず入れてください。

これより新しいバージョンのPythonでは動作しない可能性があるため、バージョンを厳守することが重要です。

2. Gitをインストール: 公式サイトからインストーラーをダウンロードし、デフォルト設定でインストールします。

3. AUTOMATIC1111をダウンロード: コマンドプロンプトを開き、`git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git` を実行してリポジトリをクローンします。

4. Checkpointモデルを配置: ダウンロードした`stable-diffusion-webui`フォルダ内の`models/Stable-diffusion`に、使用したいCheckpointモデルファイル(`.safetensors`など)を配置します。

5. 起動: `webui-user.bat`ファイルをダブルクリックして起動します

初回起動時は、必要なライブラリのダウンロードが自動的に行われるため、時間がかかります。

Macでのインストール手順:

1.Homebrewをインストール: Mac用のパッケージマネージャーであるHomebrewを公式サイトの手順に従ってインストールします。

2.依存関係をインストール: ターミナルを開き、brew install cmake protobuf rust [email protected] git wget を実行します。

3.AUTOMATIC1111をダウンロード: git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git を実行します。

4.Checkpointモデルを配置: Windowsと同様に、stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusionフォルダにモデルを配置します。

5.起動: ターミナルでstable-diffusion-webuiディレクトリに移動し、./webui.sh を実行して起動します。

Linuxでのインストール手順:

1.依存関係をインストール: ターミナルを開き、お使いのディストリビューションに合わせて依存パッケージをインストールします。

(例: Debian/Ubuntu系では sudo apt install wget git python3 python3-venv)。

2. AUTOMATIC1111をダウンロード: `git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git` を実行します。

3. Checkpointモデルを配置: 同様に、`stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion`フォルダにモデルを配置します。

4. 起動: ターミナルで`stable-diffusion-webui`ディレクトリに移動し、`./webui.sh` を実行して起動します。

主要UI(ユーザーインターフェース)の比較と選び方

ローカル環境でStable Diffusionを動かすには、操作を行うための「UI(ユーザーインターフェース)」が必要です。

ここでは、最も代表的な3つのUIを比較し、あなたのスキルレベルや目的に合った最適なUIの選び方を解説します。

この選択は、あなたの画像生成ワークフローと学習体験に根本的な影響を与えます。

伝統的なUIの使いやすさを取るか、ノードベースのUIがもたらす究極のコントロールと理解を取るか、という哲学的な選択とも言えるでしょう。

AUTOMATIC1111 (A1111): 長年にわたり、Stable Diffusionの標準UIとして君臨してきました。

テキストボックスやスライダーが並ぶ伝統的なWebフォーム形式で、初心者にも直感的に操作できます。

豊富な機能と膨大な数の拡張機能が最大の魅力ですが、近年は開発が停滞気味で、後述のForgeに比べてパフォーマンス面で劣る場合があります。

Stable Diffusion Forge: A1111のフォーク(派生版)であり、A1111の使いやすさを継承しつつ、大幅なパフォーマンス改善を実現したUIです。

特にVRAMが少ないGPUでの生成速度が最大で75%向上し、メモリ使用量も削減されるなど、多くの最適化が施されています。

A1111のインターフェースに慣れているユーザーで、より高いパフォーマンスを求める場合に最適な選択肢です。

コミュニティの需要が、より強力なモデルをより身近なハードウェアで動かすための最適化ツールを生み出した、という背景があります。

そのため、A1111はもはや「レガシー」なUIと見なされ、特別な理由がない限り、多くのユーザーにとってForgeが推奨される出発点となっています。

ComfyUI: ノードベースのインターフェースを持つ、非常に強力で柔軟なUIです。

モデルの読み込み、プロンプトのエンコード、サンプリングといった画像生成の各プロセスを「ノード」として視覚的に繋ぎ合わせ、独自のワークフローを構築できます。

これにより、Stable Diffusionの内部で何が起きているかを正確に理解できるほか、A1111では難しい複雑な処理も可能です。

しかし、その独特なインターフェースは初心者にとっては学習コストが高く、とっつきにくいと感じるかもしれません。

最大限のコントロールとプロセスの理解を求める上級者や開発者向けのUIと言えるでしょう。

| UI名 | インターフェース形式 | 最適なユーザー層 | 主な利点 | 主な欠点 |

| AUTOMATIC1111 | Webフォーム形式 | 初心者~中級者 | 豊富な機能と拡張機能、巨大なコミュニティ | 開発停滞、パフォーマンスでForgeに劣る |

| Forge | Webフォーム形式 | 初心者~上級者 | A1111互換のUI、大幅なパフォーマンス向上、低VRAMに強い | 一部のA1111拡張機能と互換性がない場合がある |

| ComfyUI | ノードベース | 中級者~上級者 | 究極の柔軟性と制御性、ワークフローの共有が容易、軽量 | 初心者には学習コストが高い |

Forgeのインストール: Windowsユーザー向けには、必要なものがすべて含まれた「ワンクリックパッケージ」が最も簡単です。

公式サイトからパッケージをダウンロードし、解凍後、最初にupdate.batを実行して最新版に更新し、次にrun.batを実行して起動します。

MacやLinuxの場合は、手動でリポジトリをクローンする方法が推奨されます。

ComfyUIのインストール: ComfyUIもWindows向けにスタンドアロンのパッケージが提供されており、7-Zipで解凍するだけで利用できます。

すべてのプラットフォームで共通の手動インストール方法では、リポジトリをクローンし、Pythonの仮想環境を作成した上で、必要な依存関係をインストールします。

Part 3: モデルエコシステムを使いこなす

このセクションでは、Stable Diffusionのカスタマイズ性を支える様々なモデルファイルについて、その謎を解き明かしていきます。

初心者にとって最も混乱しやすいこの領域を、それぞれのファイルが何をするのか、どこで見つけ、どう使うのか、という観点から徹底的に解説します。

モデルタイプの理解:Checkpoint, LoRA, VAE, Embedding

Stable Diffusionのコミュニティは、単一のモデルだけでなく、様々な役割を持つファイル群によって支えられています。

これらのファイルを正しく理解し、組み合わせることが、高品質な画像を生成するための鍵となります。

この多様性は、Stable Diffusionのアーキテクチャがモジュール式であることに起因します。

各コンポーネントが独立しているからこそ、ユーザーは特定の部分だけを差し替えたり、微調整したりできるのです。

Checkpoint(チェックポイント): .ckptや.safetensorsという拡張子を持つ、Stable Diffusionの本体となるモデルファイルです。

U-Netやテキストエンコーダーの重みがすべて含まれており、ファイルサイズは2GBから7GBと非常に大きくなります。

このモデルが、生成される画像の基本的な画風(リアル系、アニメ系など)を決定します。

LoRA (Low-Rank Adaptation): Checkpointモデルに対する「パッチ」や「追加学習ファイル」のようなものです。

ファイルサイズは2MBから200MB程度と非常に小さく、特定のキャラクター、画風、服装、構図などをCheckpointモデルに追加学習させるために使われます。

技術的には、モデルの巨大な重み行列全体を変更するのではなく、U-Netのクロスアテンション層など、ごく一部の重要な部分だけを効率的に微調整(低ランク適応)することで、この小ささを実現しています。

VAE (Variational Autoencoder): 画像生成の最終段階である「描画」プロセスに影響を与えるファイルです。

Checkpointに内蔵されている(”baked in”)場合もありますが、別のVAEファイルを適用することで、画像の彩度、コントラスト、細部の鮮明さ(特に目や顔)を改善できます。

画像が全体的に白っぽく、色褪せてしまう問題の多くは、適切なVAEを使用することで解決します。

Textual Inversion (Embedding): 数十KB程度の非常に小さなファイルで、モデルに新しい「単語」を教えるために使用されます。

特定の画風やオブジェクトを呼び出すためのトリガーワードとして機能しますが、LoRAのようにモデルの描画能力自体を大きく変えるものではなく、既存の知識を新しいキーワードに関連付ける役割を果たします。

これらの違いを理解することは、初心者が「魔法」から「技術」へと理解を深める第一歩です。

以下の表は、これらのファイルタイプの違いを一目で理解できるようにまとめたものです。

| ファイルタイプ | 目的 | ファイルサイズ | 仕組み(技術概要) | 主な用途 |

| Checkpoint | 画像生成の基礎となるメインモデル | 2GB – 7GB | U-Netとテキストエンコーダーの全重みを格納 | 全体的な画風(リアル、アニメ等)の決定 |

| LoRA | 特定の要素(キャラ、画風)を追加学習 | 2MB – 500MB | U-Netの一部(クロスアテンション層など)を効率的に微調整 | 特定キャラクターの再現、画風の適用 |

| LyCORIS | LoRAの拡張版。より強力な追加学習 | 2MB – 500MB | LoRAより多くの層(畳み込み層など)に影響を与える | LoRAより詳細な画風やコンセプトの適用 |

| Embedding | モデルに新しい「単語」を教える | 10KB – 200KB | 新しいキーワードと既存の視覚的概念を関連付ける | 特定の画風やオブジェクトを呼び出すトリガーワードの作成 |

| VAE | 最終的な画質(色味、鮮明さ)を調整 | 300MB – 800MB | 潜在空間からピクセル空間へのデコード処理を担う | 色褪せの補正、顔や目のディテール改善 |

LyCORISは、LoRAをさらに発展させた追加学習技術の総称です。

LoCon、LoHaといった複数の手法が含まれており、これらは標準的なLoRAよりも強力な変更をモデルに加えることができます。

技術的な違いとして、標準のLoRAが主にクロスアテンション層にのみ作用するのに対し、LyCORISの一種であるLoCon(LoRA for Convolutional Network)は、画像の形状や質感を司る畳み込み層にも作用します。

また、LoHaはより複雑な行列分解を用いることで、理論的により高い表現力を持ちます。

この結果、LyCORISはLoRAと比較して、同じ学習データからでも、より細かなディテールや複雑なスタイルを捉えることが可能になります。

ファイルサイズはLoRAと同等か、それ以上に小さくなる場合もあり、より少ない容量で高い表現力を実現できるのが大きな利点です。

モデルの探し方とインストール方法

これらのカスタムモデルを見つけるための主要なプラットフォームが、CivitaiとHugging Faceです。

Civitai: Stable Diffusionのモデル共有における最大のコミュニティハブです。

サイト上部のフィルター機能を使えば、「Checkpoint」や「LoRA」、「SDXL」といった基準でモデルを絞り込むことができます。

各モデルのページには、他のユーザーが生成した作例画像とそのプロンプト、推奨設定、そして学習時に使用された「トリガーワード」などが掲載されており、モデル選びの重要な参考になります。

Hugging Face: より技術的で、公式のベースモデルや研究目的のモデルが公開されるリポジトリです。

モデルを探す際には、ファイル形式に注意が必要です。

AUTOMATIC1111やComfyUIで直接使えるのは、.safetensorsのような単一ファイル形式のものです。

一方、フォルダ構造になっている「diffusers」形式のモデルは、主にプログラミング(Pythonコード)での利用を想定しています。

また、モデルをダウンロードする際は、ファイル形式に注意を払うことが重要です。

初期のモデルは.ckptという形式で配布されていましたが、これには悪意のあるコードが埋め込まれるセキュリティ上の脆弱性がありました。

この問題に対応するため、コミュニティは安全かつ高速に読み込める.safetensorsという新しい形式を開発し、現在ではこちらが標準となっています。

信頼できない提供元からの.ckptファイルの使用は避け、可能な限り.safetensors形式のファイルをダウンロードすることが強く推奨されます。

ダウンロードしたモデルファイルは、使用するUIが指定する正しいフォルダに配置しないと認識されません。

これは初心者が最も陥りやすいエラーの一つです。

AUTOMATIC1111 / Forge のフォルダ構成:

Checkpoints: models/Stable-diffusion

LoRA / LyCORIS: models/Lora

VAE: models/VAE

Embeddings (Textual Inversion): embeddings

ControlNet: models/ControlNet または extensions/sd-webui-controlnet/models

ComfyUI のフォルダ構成:

Checkpoints: models/checkpoints

LoRA / LyCORIS: models/loras

VAE: models/vae

ControlNet: models/controlnet

複数のUIを併用する場合、同じモデルファイルをそれぞれのUIのフォルダにコピーすると、ディスク容量を大幅に圧迫します。

これを避けるため、ComfyUIではextra_model_paths.yamlという設定ファイルを編集することで、AUTOMATIC1111のモデルフォルダを直接参照させることができます。

これにより、モデルファイルを一箇所で管理でき、ディスクスペースを大幅に節約できます。

おすすめモデルリスト:リアル系からアニメ系まで

数千ものモデルの中から、特に評価が高く、多様なスタイルに対応できる代表的なモデルをいくつか紹介します。

これらをベースに、あなたの創作活動を始めてみましょう。

実在する人物や風景のような、写真と見紛うほどのリアルな画像を生成することに特化したモデルです。

Realistic Vision: リアルな人物像、特にアジア人の顔の生成において高い評価を得ているモデルシリーズです。

SD1.5ベースのv6.0などが人気です。

Juggernaut XL: SDXLベースのモデルで、写真のような質感と映画的なライティングの表現に優れています。

汎用性が高く、リアル系のベースモデルとして広く使われています。

epiCRealism: こちらもリアルな写真風の生成に定評のあるモデルです。

特に、プロンプトに多くの品質タグを入れなくても高品質な結果が得やすいとされています。

DreamShaper: リアルな絵画調から写真のようなスタイルまで、幅広い表現が可能な汎用モデルです。

SD1.5ベース、SDXLベースの両方が存在します。

アニメやイラスト特有の画風を再現することに特化したモデルです。

Anything V5/V3: 2.5Dと呼ばれる、アニメとリアルの間のような画風で絶大な人気を誇るモデルシリーズです。

多くの派生モデルのベースにもなっています。

Counterfeit: アニメイラスト風の、よりフラットで線画がはっきりしたスタイルを得意とするモデルです。

MeinaMix / MeinaPastel: 可愛らしいキャラクターデザインと、パステル調の柔らかい色使いが特徴のアニメ系モデルです。

Ghibli Style LoRA: スタジオジブリ作品のような、温かみのある手描き風の画風を再現するLoRAです。

studio ghibliやghibli styleといったトリガーワードと共に使用します。

Watercolor Style LoRA: 水彩画特有のにじみや淡い色彩を表現するためのLoRAです。

watercolorといったキーワードと共に使用します。

Cyberpunk Style LoRA: ネオンが輝く近未来的なサイバーパンクの世界観を再現するLoRAです。

cyberpunkといったキーワードと共に使用します。

Part 4: プロンプトエンジニアリング – AIを操る「呪文」の技術

このパートでは、Stable Diffusionの最も創造的な側面であるプロンプトの作成技術に焦点を当てます。

基本的な構成要素から、出力を精密に制御するための高度な構文まで、AIに意図を伝えるための「呪文」のすべてを解き明かします。

プロンプト作成の基本構造と原則

優れたプロンプトは、単なる単語の羅列ではありません。

それは、AIに対する明確な指示書であり、以下の要素を構造的に組み合わせることで成り立っています。

主題 (Subject): 画像の中心となる対象物です。

「一人の少女(1girl)」だけでなく、「金髪で青い目の笑顔の少女」のように具体的に記述します。

画材 (Medium): 画像がどのような手法で描かれたものかを指定します。

「写真(photograph)」「油絵(oil painting)」「3Dレンダリング(3D render)」など。

スタイル (Style): 全体の芸術的な様式です。

「写実的(photorealistic)」「超現実主義(surrealism)」「アニメ風(anime style)」など。

アーティスト (Artist): 特定の画家の名前を入れることで、その画風を強く模倣させることができます。

「in the style of Vincent Van Gogh」など。

品質タグ (Quality Tags): 画像の品質やディテールを向上させるためのキーワードです。

「傑作(masterpiece)」「最高品質(best quality)」「超高解像度(ultra high res)」「8K」などが頻繁に用いられます。

構図 (Composition): カメラのアングルや被写体との距離を指定します。

「クローズアップ(close-up)」「全身像(full body)」「下からのアングル(from below)」など。

色 (Color): 全体の色調や特定のオブジェクトの色を指定します。

「鮮やかな色彩(vibrant colors)」「モノクロ(monochrome)」など。

ライティング (Lighting): 光の当たり方や雰囲気を演出します。

「スタジオ照明(studio lighting)」「劇的な照明(dramatic lighting)」「リムライト(rim light)」など。

これらの要素を組み合わせ、まずは「主題、画材、スタイル」といったシンプルな構成から始め、生成結果を見ながら徐々にキーワードを追加していく「反復的な構築プロセス」が、アイデアを洗練させるための基本的なワークフローです。

ネガティブプロンプトは、生成される画像に「含めてほしくない要素」を指定するための強力なツールです。

これを効果的に使うことで、画像の品質を劇的に向上させることができます。

品質の向上: (worst quality, low quality:1.4), ugly, deformed, blurry のような、低品質な結果を避けるための定型句は、多くのユーザーによって「おまじない」のように使われています。

アーティファクトの修正: Stable Diffusionが苦手とする人体の部位、特に「手」に関する破綻を避けるために、bad hands, extra fingers, missing limbs, malformed hands(悪い手、余分な指、欠損した四肢、奇形の手)などを指定します。

コンテンツやスタイルの除外: 特定のオブジェクト(例:no cars)や、意図しないスタイル(例:no cartoon)を排除するためにも使用できます。

高度なプロンプト構文マスターガイド

基本的なプロンプトに加えて、特殊な構文を使うことで、生成プロセスをより細かく制御できます。

プロンプト内のあるキーワードの影響力を強めたり弱めたりしたい場合、重み付けの構文を使用します。

AUTOMATIC1111ベースのUIでは、主に2つの方法があります。

(keyword:weight) 構文: キーワードを丸括弧で囲み、コロンの後に数値を指定します。

が基準で、

より大きい数値(例:

)で強調、小さい数値(例:

)で弱化します。

() と 構文: より簡易的な方法として、キーワードを丸括弧 `()` で囲むと重みが$1.1$倍に、角括弧 で囲むと倍になります。

これらの括弧は入れ子にでき、その効果は乗算されます。

例えば、((keyword)) は倍の強調となります。

この構文は、画像生成プロセスの途中でプロンプトの内容を切り替えるという、非常に高度な制御を可能にします。

画像生成は数十ステップの反復処理で行われますが、初期のステップは全体構成を、後期のステップは細部を決定する傾向があります。

この構文は、その時間的なプロセスに介入する手段を提供します。

構文: [from:to:when]

from: 生成開始時に使用されるキーワード。

to: whenで指定したタイミングでfromと置き換えられるキーワード。

when: 切り替えのタイミング。

未満の小数を指定すると全ステップ数に対する割合(例:

は50%の時点)、整数を指定するとそのステップ数で切り替わります。

クリエイティブな使用例: [a photograph of a strawberry:a photograph of a skull:0.5] というプロンプトは、生成ステップの半分まで「イチゴの写真」を描かせ、後半で「頭蓋骨の写真」に切り替える指示です。

これにより、イチゴの形状や質感を残しつつ、頭蓋骨へと変化していくような、独創的なハイブリッドイメージを生み出すことができます。

単語の交互使用 : この構文は、生成の各ステップで角括弧内の単語を交互に切り替えて適用します。

例えば、[cat|dog] と指定すると、AIはステップごとに「猫」と「犬」の概念を交互に参照するため、結果として両者の特徴が混ざり合ったハイブリッドな生物が生成される傾向があります。

BREAK キーワード: CLIPテキストエンコーダーは、プロンプトを75トークンの「チャンク」単位で処理するというアーキテクチャ上の制約があります。

非常に長いプロンプトを入力すると、意図しない場所で文章が区切られ、後半の指示が無視されたり、予期せぬ形で解釈されたりすることがあります。

BREAKキーワードは、この自動的な分割処理を上書きし、プロンプトを意図した場所で強制的に新しいチャンクに分割するための「非常に強力な区切り文字」です。

これにより、「赤いシャツ(red shirt)」と「青いズボン(blue pants)」が混ざって紫色の服が生成されるような「概念の混濁」を防いだり、長いプロンプトの各部分の独立性を保ったりするのに役立ちます。

効率的なプロンプト作成のためのツールとテクニック

毎回ゼロからプロンプトを構築するのは大変です。

ここでは、プロンプト作成を効率化し、インスピレーションを得るためのツールを紹介します。

Lexica.art: Stable Diffusionで生成された数百万の画像とそのプロンプトを検索できるエンジンです。

作りたい画像のキーワード(例:「cyberpunk girl」)で検索し、気に入った画像のプロンプトをコピーして、自分の生成の出発点として利用することができます。

どのようなキーワードがどのような結果を生むかを学ぶための、最高の教材の一つです。

Civitai: モデル共有サイトとして紹介しましたが、投稿されている無数の作例画像には、その画像を生成した際のプロンプト、ネガティブプロンプト、使用モデル、各種設定がすべて記録されています。

画像をクリックし、「Copy Generation data」ボタンを押すだけで、それらの情報をまるごと自分のUIに貼り付けて再現できます。

プロンプトジェネレーター: PromptPerfectやNeural Framesのようなツールは、簡単なアイデアを入力するだけで、品質タグや詳細な記述を自動的に付加し、高品質なプロンプトを生成してくれます。

「リバースエンジニアリング」とも言えるこの技術は、既存の画像から、それを生成したであろうプロンプトをAIに推測させるものです。

AUTOMATIC1111に内蔵されている「Interrogate CLIP」機能や、オンラインツールを使えば、気に入った画像のスタイルや構図を言語化し、自分の作品に応用するためのヒントを得ることができます。

Part 5: 高度な機能と拡張性 – 生成品質を劇的に向上させるテクニック

このセクションでは、単純なテキストからの画像生成を超え、出力を精密に制御し、既存の画像を編集するための強力な拡張機能と高度なテクニックについて解説します。

これらの機能をマスターすることで、Stable Diffusionは単なる「お絵かきAI」から、プロのクリエイティブワークフローにも組み込める「強力なアシスタントツール」へと変貌します。

ControlNet完全ガイド:ポーズ、構図、奥行きを自在に操る

ControlNetは、AIによる画像生成を「生成的」なものから「制御可能」なものへとパラダイムシフトさせた、画期的な拡張機能です。

テキストプロンプトによる概念的な指示に加え、参照画像から抽出した骨格、輪郭、奥行きといった具体的な構造情報をAIに与えることで、構図やポーズを極めて正確にコントロールできます。

ControlNetは、AUTOMATIC1111やForgeの拡張機能としてインストールします。

UIの「Extensions」タブから「Install from URL」を選択し、ControlNetのGitHubリポジトリのURLを入力してインストールします。

その後、Hugging Faceで公開されているControlNet用のモデルファイル(.safetensors)をダウンロードし、指定のフォルダ(models/ControlNetなど)に配置する必要があります。

ControlNetの利用は2段階のプロセスで行われます。

まず「プリプロセッサ」が入力された参照画像を解析し、「コントロールマップ」と呼ばれる制御用の画像(輪郭線だけの画像や、骨格図など)を生成します。

次に、そのコントロールマップに対応する「ControlNetモデル」が、マップの構造を維持するようにStable Diffusionの生成プロセスをガイドします。

Canny: 画像から輪郭(エッジ)を抽出します。

元の画像の構図やオブジェクトの形状を非常に忠実に再現したい場合に適しています。

例えば、特定の建物の外観を維持したまま、時間帯や天候、画風だけを変えたい場合などに有効です。

OpenPose: 画像内の人物から骨格(ポーズ)を検出します。

人物のポーズだけを正確にコピーし、キャラクターの見た目、服装、背景などをプロンプトで自由に変更したい場合に最適です。

アニメキャラクターに実写のモデルと同じポーズを取らせる、といった使い方が可能です。

Depth: 画像の奥行き情報を推定し、デプスマップを生成します。

シーンの三次元的な構造や遠近感を維持したい場合に用います。

例えば、部屋のインテリア写真を参照し、家具の配置を保ったまま、壁紙や家具のデザインを様々に変更してシミュレーションする、といった建築・デザイン分野での活用が期待できます。

ControlNetを使用する際は、ベースとなるCheckpointモデル(SD1.5, SDXL, SD3)と互換性のあるControlNetモデルを使用することが重要です。

AUTOMATIC1111やForgeの設定を変更することで、複数のControlNetユニットを同時に有効化できます。

これにより、例えば1つ目のユニットでOpenPoseを使って人物のポーズを指定し、2つ目のユニットでDepthを使って背景の奥行きを指定する、といった複合的な制御が可能になります。

複数の条件を両立させるには、「Control Weight」(各ControlNetの影響力)や「Control Mode」(プロンプトとControlNetのどちらを優先するか)といった設定を適切に調整するバランス感覚が求められます。

img2imgとInpainting/Outpainting:画像の編集と修正

これらの機能は、既存の画像を基に新たな画像を生成したり、部分的な修正や拡張を行ったりするためのものです。

すべてのimg2imgベースのタスクをマスターする鍵は、「Denoising Strength」という一つのパラメータを理解することにあります。

img2imgは、入力画像に一定量のノイズを加え、そのノイズが加えられた状態から、テキストプロンプトをガイドにして再度ノイズ除去を行うことで、元の画像とプロンプトの内容を融合させた新しい画像を生成する技術です。

ここで最も重要なパラメータが「Denoising Strength(ノイズ除去の強度)」です。

この値はから

の間で設定し、元の画像にどれだけノイズを加えるかを決定します。

低い値 ((): 元の画像の構図や色合いを強く維持し、プロンプトの指示は画風の変更など、わずかな変化に留まります。

中間の値 (): 元の画像の特徴を残しつつ、プロンプトの指示を大胆に取り入れた、バランスの取れた変化が生まれます。

高い値 (0.7∼1.0): 元の画像はほぼ無視され、プロンプトの内容に基づいた全く新しい画像が生成されます。

Inpainting (インペインティング): 画像の特定の部分だけをマスク(塗りつぶし)で指定し、その範囲内だけを再生成する技術です。

生成に失敗した手や顔を修正したり、キャラクターの服装だけを変更したりと、非常に実用的な機能です。

Inpainting時には、「Masked content」(マスク領域の初期状態)や「Inpaint area」(再生成する範囲)といった設定が重要になります。

Outpainting (アウトペインティング): 画像の元の境界線の外側にキャンバスを拡張し、AIにその続きを描かせる技術です。

キャラクターの全身を写したり、風景をパノラマ写真のように広げたりすることができます。

AUTOMATIC1111では、「Poor man’s outpainting」などの専用スクリプトを使用して行います。

Hires. fixは、AUTOMATIC1111に搭載されている、モデルの学習解像度(例:SD1.5の)を超える高解像度の画像を、破綻なく生成するための機能です。

同じキャラクターが2人出現するなどのアーティファクトを防ぐのに役立ちます。

この機能は、まず低解像度で全体構図を安定させた画像を生成し、その後、その画像をアップスケールしてから、再度img2img処理を軽くかけることで高解像度化とディテールの追加を同時に行います。

重要な設定は「Upscaler」「Hires steps」「Denoising strength」の3つです。

特にDenoising strengthは程度の低めの値に設定するのが一般的で、高すぎると低解像度時と全く違う画像になってしまいます。

Hires. fixとアップスケーラー:高解像度・高品質化の秘訣

Hires. fixや、後処理としてのアップスケーリングで使用する「アップスケーラー」にも様々な種類があり、それぞれ得意なスタイルが異なります。

ESRGAN系: 汎用性が高く、多くのスタイルに対応できるアップスケーラーです。

特にR-ESRGAN 4x+はリアル系写真のアップスケールに、R-ESRGAN 4x+ Anime6Bはアニメイラストのアップスケールに特化しており、それぞれのスタイルで自然なディテールアップが期待できます。

Latent Upscaler: 潜在空間でアップスケーリングを行う特殊なタイプです。

他のアップスケーラーとは異なり、効果を発揮するためには比較的高いDenoising strength(以上)を必要とします。

低い値で使うと、かえって画像がぼやけてしまうことがあるため、初心者には扱いが難しいかもしれません。

その他のモデル: UltraSharpやSwinIRなど、シャープネスの強さ、アーティファクトの少なさ、処理速度など、それぞれに特徴を持った多くのアップスケーラーが存在します。

目的に応じてこれらを使い分けることが、最終的な画像のクオリティを左右します。

| アップスケーラー名 | 種類 | 最適な用途 | 特徴 |

| R-ESRGAN 4x+ | GAN | 写実系、一般 | 自然なディテールで汎用性が高い |

| R-ESRGAN 4x+ Anime6B | GAN | アニメ・イラスト | アニメ特有の線を綺麗に保ちながら高解像度化 |

| 4x-UltraSharp | GAN | 一般、シャープネス重視 | 非常にシャープな結果が得られるが、アーティファクトが出やすい場合も |

| SwinIR | Transformer | 写実系、高品質 | 高品質でアーティファクトが少ないが、処理が重め |

| Latent | Latent Diffusion | スタイル変更を伴う場合 | 高いDenoising Strengthが必要。単なる拡大より再描画に近い |

Part 6: 実践的なワークフローとトラブルシューティング

この最終パートでは、これまでに学んだ知識を統合し、具体的な作例を通して実践的なワークフローを示します。

また、多くのユーザーが直面する一般的な問題を取り上げ、その解決策を明確に提示することで、このガイドを包括的なトラブルシューティングマニュアルとしても機能させます。

【実践チュートリアル】実写写真をアニメ風イラストに変換する

この記事で解説した多くの技術を組み合わせた、実践的なワークフローを紹介します。

一枚の普通の写真を、魅力的なアニメ風のイラストに変換してみましょう。

1.セットアップ: AUTOMATIC1111またはForgeを起動し、アニメ系のCheckpointモデル(例:Anything V5)を選択します。

2.img2imgの準備: 「img2img」タブに移動し、変換したい元の実写写真をアップロードします。

3.プロンプトの作成: 元の写真を説明するプロンプトを作成します。

「Interrogate CLIP」機能を使えば、AIが自動で説明文を生成してくれるので、それをベースに「anime style, masterpiece」といったアニメ風のキーワードを追加していくと効率的です。

4.Denoising Strengthの調整: まずはDenoising Strengthをの範囲で設定してみましょう。

この値を調整することで、元の写真の構図をどれだけ残し、アニメスタイルをどれだけ強く適用するかのバランスを取ります。

何枚か生成して、最もイメージに近い結果を探します。

6.修正(オプション): 生成された画像に、手の形がおかしい、目が崩れているなどの細かなエラーがあれば、「Inpainting」タブに画像を送り、その部分だけをマスクして修正します。

7.アップスケーリング: 最後に、「Extras」タブに画像を送信するか、Hires. fix機能を使って高解像度化します。

この際、アップスケーラーとしてアニメ系のR-ESRGAN 4x+ Anime6Bなどを選択すると、よりシャープで綺麗な仕上がりになります。

よくあるエラーとその解決策

Stable Diffusionを使っていると、様々な問題に直面することがあります。

ここでは、特に初心者が陥りやすいエラーとその解決策をチェックリスト形式でまとめました。

LoRAを導入したのに効果が見られない、あるいはリストに表示されない、というは非常によくある問題です。

以下の項目を順番に確認してください。

1.正しいフォルダに配置したか?: LoRAファイルは、指定されたフォルダ(AUTOMATIC1111/Forgeならmodels/Lora、ComfyUIならmodels/loras)に配置する必要があります。

2.正しい構文を使っているか?: プロンプト内でLoRAを呼び出すには、<lora:ファイル名:重み>という構文を正しく記述する必要があります。

3.UIをリフレッシュしたか?: 新しいLoRAファイルを追加した後、UIのLoRAリストの隣にある「Refresh」ボタンを押さないと、リストに表示されない場合があります。

4.トリガーワードは必要か?: LoRAによっては、その効果を発動させるために特定の「トリガーワード」をプロンプトに含める必要があります。

モデルのダウンロードページ(Civitaiなど)で、トリガーワードの有無を確認してください。

5.モデルの互換性はあるか?: LoRAは、学習に使われたベースモデルと互換性がなければ正しく機能しません。

例えば、SDXL用に作られたLoRAは、SD1.5ベースのCheckpointモデルでは動作しません。

6.重みが低すぎないか?: 構文内の重みの値が低すぎる(例:<lora:モデル名:0.1>)と、効果がほとんど現れません。

まずはの範囲で試してみましょう。

特に古いバージョンのStable Diffusionは、指が6本になったり、遠景の人物の顔が崩れたりすることが頻繁にあります。

これらの問題を軽減するための対策は以下の通りです。

1.ネガティブプロンプトの活用: bad hands, extra fingers, deformed, ugly face(悪い手、余分な指、奇形、醜い顔)といったキーワードをネガティブプロンプトに強力に記述します。

2.ネガティブエンベディングの使用: EasyNegativeやbad-hands-5といった、破綻を抑制することに特化したTextual Inversion(Embedding)を導入し、ネガティブプロンプトで呼び出します。

3.ADetailer拡張機能の導入: AUTOMATIC1111やForgeで利用できる非常に強力な拡張機能です。

生成された画像から自動的に顔や手を検出し、その部分だけを高解像度で修正(インペインティング)してくれます。

多くの破綻は、この拡張機能だけで劇的に改善します。

4.手動でのInpainting: どうしても修正できない部分は、手動でInpainting機能を使って、問題の箇所だけを低いDenoising Strengthで再生成します。

5.Hires. fixの活用: Hires. fix機能を使うと、アップスケーリングの過程で顔や手のディテールが改善されることが多いです。

おわりに:Stable Diffusionで創造の翼を広げる

この記事で学んだ基礎とワークフローを、さらに「実践できる形」で手に入れたい方へ――

有料の完全版では、この記事の全内容をより詳細に拡張し、実際の環境構築に役立つコマンド・設定ファイル、すぐに使えるプロンプトテンプレート集、推奨モデル&LoRA一覧、ControlNetの実践チュートリアル、よくある失敗とその対処を一つずつ確認できるチェックリストを添付しています。

Stable Diffusionを迷わず一歩を踏み出せる“実用パッケージ”です。

AIの関連記事を読むことでさらにあなたのスキルアップに繋がります

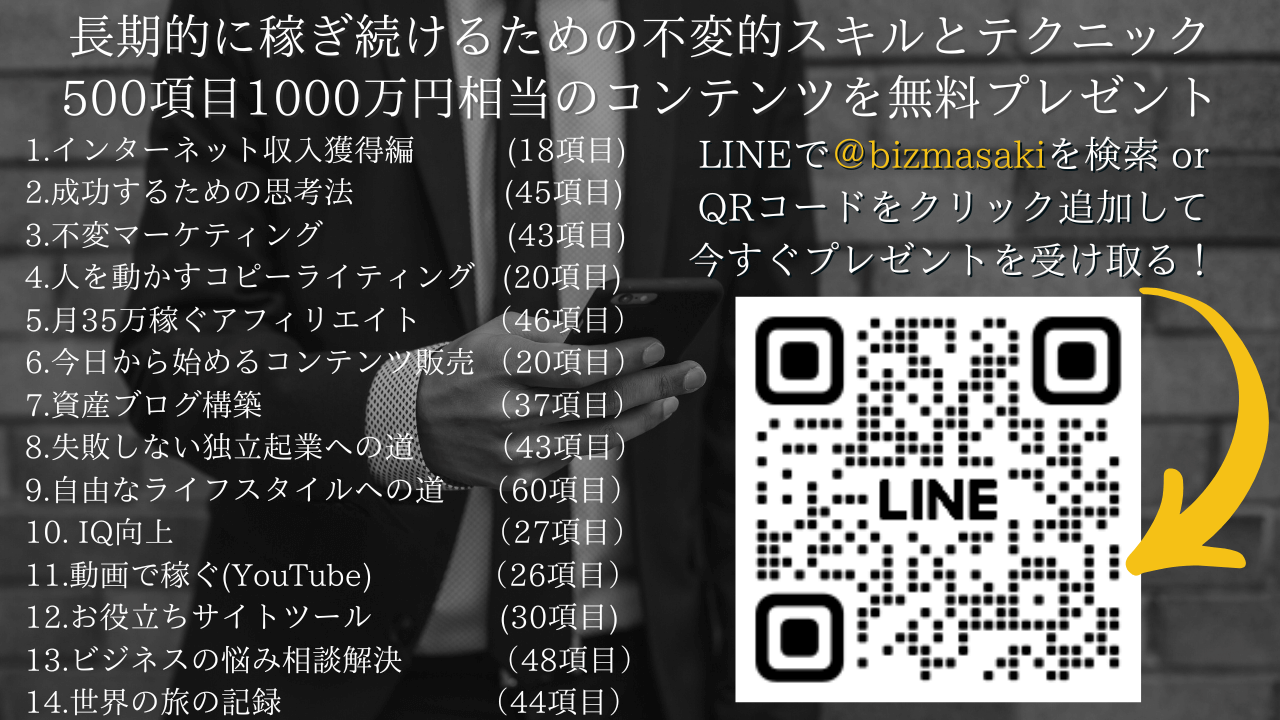

このブログだけでは話せない

インターネットビジネスで稼ぐための

ノウハウや思考、プライベート情報など

メルマガやLINE公式アカウントで配信中。

まだの場合はメルマガは

こちらからご登録下さい。

コメント